年金との併用・申請条件・データから見る実態を徹底解説

🌸 はじめに|頼る勇気があなたを守る

🌱未来への不安と“頼れるもの”は何か

人生の中で「まさか自分がこんな状況になるなんて」と思う瞬間は誰にでも訪れます。年金額が少ない、貯金も心許ない、そして年齢を重ねて働ける仕事が限られてくる――。特に中高年世代では、こうした不安が現実味を帯びて迫ってくるんですよね。

もし60歳を超えて、仕事を失い、頼れる家族や支えがなかったとしたらどうでしょうか? 生活の見通しが立たなくなり、将来への不安に押し潰されそうになるのではないでしょうか。そんな時に「最後の命綱」として存在するのが、生活保護制度なんです。

🤔「生活保護=恥ずかしい」という誤解

ところが、多くの人が生活保護と聞くと「恥ずかしい」「迷惑をかけてしまう」「自分には関係ない」と思い込んでしまいます。確かに、ニュースや世間の声には「ずるい」「甘え」など、ネガティブなイメージがつきまとっているのも事実です。しかし実際に受給している人の多くは――

- 長年働いてきたけれど病気になってしまった人

- 年金だけでは到底暮らしていけない高齢者

- 配偶者に先立たれ孤独になった人

つまり“真面目に生きてきた人たち”なんですよね。生活保護は決して怠けるための仕組みではなく、人生の土台が崩れた時に再び立ち上がるためのセーフティネットなんです。

⏳誰にでも“もしもの時”はやってくる

人生は計画通りには進みません。健康で働けるときには「自分には関係ない」と思うかもしれませんが、事故や病気、思わぬリストラは誰にでも起こりうるものです。特に中高年世代にとっては「いざという時にどう行動できるか」が、その後の暮らしを大きく左右します。

そこで大切なのは、「知っておくこと」そのものがあなたの人生を守る準備になるという視点です。生活保護の仕組みを理解し、条件や申請方法を知っておくことで、もしもの時に「頼る勇気」を持てるようになります。

📖本記事でお伝えすること

この記事では、生活保護制度の基本的な仕組みから申請の流れ、受給条件、そして年金との併用方法までを、実例を交えながら丁寧に解説していきます。さらに「生活保護=恥ずかしい」という思い込みを解き、実際のケースを通じて「頼ることは恥ではなく権利」だということを深掘りしていきます。

知識を持つことで心が少し軽くなり、「もし自分や大切な人が困った時にどうすればいいか」を考えられるようになるはずです。生活保護は、あなたや家族の未来を守るために存在する大切な制度なんですよ。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

「もしもの時」に備えて、まずは生活保護制度の基本を理解しておく。特に年金だけで暮らせるか不安を感じた時点で、早めに情報収集を始めておく。

注意点

「自分はまだ大丈夫」と過信して準備を先延ばしにすると、いざという時に動けなくなってしまいます。情報は元気なうちに集めておくことが大切です。

筆者の一言

生活保護は“特別な人のもの”ではなく、“誰にでも訪れうる状況に備える制度”です。知識はあなたを守る盾になります。どうか「頼る勇気」を忘れないでほしいと思います。

🏛 生活保護とは?制度の基本と歴史背景

📜 日本国憲法25条と生存権

生活保護の土台になっているのは、日本国憲法第25条です。

「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

この条文は「生存権」と呼ばれ、人として生きる最低限の暮らしを国が守る義務を示しています。生活保護は、この権利を実現するための具体的な制度なんですよ。

ここで大事なのは、生活保護は「特別な人のための特別な制度」ではなく、すべての国民のために用意された最後の安全網だということです。

🕰 戦後から現在までの生活保護制度の変遷

📊 生活保護の歴史的流れ(表で整理)

| 時代 | 社会背景 | 制度の動き |

|---|---|---|

| 戦後直後 | 焼け野原、貧困が蔓延 | 1950年「生活保護法」制定 |

| 高度経済成長期 | 所得増加・雇用安定 | 受給者数が一時減少 |

| バブル崩壊後 | 不況・失業増加 | 受給者数が増加 |

| 2008年リーマンショック | 世界的不況 | 失業者や自営業者が急増 |

| コロナ禍 | 収入減・非正規雇用の不安定化 | 相談件数・申請件数が増加 |

こうした歴史を見ると、生活保護は「一部の人のため」ではなく、社会の状況に応じて多くの人が必要としてきた制度だとわかります。

🌍 他国のセーフティネットとの比較

世界各国と比べても、日本の生活保護は特徴的です。

✅ アメリカ:州ごとに制度が異なり、医療費の自己負担が重くのしかかる。

✅ 北欧諸国:社会保障が手厚く、利用することに偏見が少ない。

✅ 日本:制度自体は全国一律で安定しているが、“世間体”や“恥ずかしさ”が申請の壁になる。

🔎 ポイントは、日本の制度は「お金を渡す」だけではなく、医療・教育・住宅など暮らし全体をトータルで支えるところにあります。

💡 視覚で理解する!生活保護の位置づけ

📌 生活保護と他制度の関係(図解イメージ)

年金(老後の基礎) ─┐

雇用保険(失業時の支援) ─┤

医療保険(病気時の補償) ─┤ → 【穴を埋めきれない部分】 → 生活保護(最後の命綱)

介護保険(高齢期の支え) ─┘

つまり、生活保護は「他の制度では救えない部分を補う最後のセーフティネット」なんです。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 憲法25条を一度読み返してみる

- 「もし働けなくなったら?」と、自分の生活設計を想像してみる

注意点

- 「自分には関係ない」と思い込むと、必要な時に制度を活用できなくなります。

- 他国と比較して「日本は恥ずかしい制度」と誤解するのは危険です。

筆者の一言

生活保護は、日本社会の歴史とともに磨かれてきた「命の制度」です。あなたが利用する時が来ても、それは“社会全体で支える仕組み”を正しく使うだけ。どうかためらわずに、知識を持っておいてくださいね。

💡 生活保護が守ってくれる6つの支援内容

生活保護というと「お金がもらえる制度」と思われがちですが、実際には暮らし全体を守るための多面的な支援が含まれています。ここでは 6つの主要扶助 を詳しく見ていきましょう。

🥢 生活扶助(食費・衣類・日用品)

生活の基盤となる日常費用を支援するもので、いわゆる“生活費”にあたります。

📌 支給対象例

- 食費(1日あたりの食事をまかなう費用)

- 衣類(最低限の衣替えができる程度)

- 光熱費(電気・ガス・水道代)

- 日用品(洗剤・トイレットペーパーなど)

👉 単身か世帯か、地域や年齢によって支給額が細かく決まっています。

🏠 住宅扶助(家賃)

家を失えば、暮らしそのものが崩れてしまいます。そのため住宅費は生活保護の中でも重要な柱です。

📌 住宅扶助の上限額(例)

- 東京23区 単身世帯:約53,700円

- 地方都市 単身世帯:約40,000円前後

※地域によって上限が異なるため、申請前に確認が必要です。

💡 家賃が上限を超える場合、差額は自己負担となるので「住み替え」を勧められることもあります。

🏥 医療扶助(医療費無料)

医療費がゼロになるのは大きな安心です。

📌 対象となる支援

- 診察代、薬代、入院費

- 手術や検査費用

- 精神科や歯科の医療も対象

👉 医療券を提示することで、医療機関に直接費用が支払われる仕組み。窓口で支払い不要なので「病院に行けない」という不安を解消してくれます。

🧓 介護扶助(要介護者向け)

高齢になり介護が必要になった場合もサポートがあります。

📌 介護扶助の特徴

- 訪問介護(ホームヘルパーの利用)

- 通所介護(デイサービス)

- 特別養護老人ホームなどの施設利用費

👉 介護保険ではカバーしきれない自己負担部分も生活保護で補えるんですよ。

🎓 教育扶助(子どもがいる世帯向け)

「子どもに罪はない」という考え方から、教育に関する支援も手厚いのが特徴です。

📌 支給される内容

- 学用品費(ノート・鉛筆・制服など)

- 給食費

- 修学旅行費

💡 子どもが経済的理由で教育を諦めることがないよう、しっかりと保障されているんですね。

👶 出産・葬祭扶助

人生の節目を支えるのも生活保護の大切な役割です。

📌 支給対象例

- 出産費(分娩費用・入院費)

- 葬祭費(火葬・埋葬に必要な費用)

👉 「生活に困っているから出産できない」「葬儀をあげられない」ということがないよう、最低限の支援が行われます。

📊 6つの扶助まとめ(図表)

| 扶助の種類 | 内容 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 生活扶助 | 食費・衣類・光熱費など | 最低限の生活費を支給 |

| 住宅扶助 | 家賃 | 地域ごとに上限額あり |

| 医療扶助 | 医療費 | 窓口負担ゼロ |

| 介護扶助 | 介護サービス費 | 介護保険の自己負担もカバー |

| 教育扶助 | 学用品・給食費など | 子どもの教育機会を保障 |

| 出産・葬祭扶助 | 出産費・葬儀費 | 人生の節目を守る |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 自分の生活状況に照らして、どの扶助が当てはまるかを事前に確認しておく。

- 相談時に「生活費だけでなく、医療や教育も対象なんですか?」と質問してみる。

注意点

- 住宅扶助の上限額は地域差が大きいため、実際の家賃と照らし合わせて考えることが大切。

- 医療や介護も対象になることを知らずに申請を諦めてしまうケースがあるので要注意。

筆者の一言

生活保護は単なる現金給付ではなく、暮らしのあらゆる場面を総合的に守る制度です。どの扶助が利用できるのかを知っておくだけで、不安が大きく減るはずです。

🙅♂️ 「生活保護=恥ずかしい」という誤解を解く

🤔 偏見の正体はどこから来るのか

生活保護と聞くと、多くの人が「ずるい」「甘えている」「働かない人のための制度」といった偏見を思い浮かべます。これは、長年の社会的なイメージや一部の報道による“負のレッテル”が原因なんですよね。

特に日本社会には「自立して働くことこそ美徳」という価値観が強く根付いています。そのため、制度を利用することが「恥ずかしい」「負けを認めたようで情けない」と捉えられてしまうのです。

👥 実際の受給者の多様なケース

ところが実際に生活保護を受けている人の多くは、“真面目に生きてきた人たち”です。

📌 受給者の典型的なケース(補足解説つき)

- 病気やケガで働けなくなった人

長年会社勤めをしていたものの、突然の脳梗塞や心臓病で仕事を続けられなくなったケース。治療やリハビリに専念しなければならず、収入が途絶えた時に生活保護が命を守る最後の支えになります。 - 定年後、年金だけでは生活できない高齢者

国民年金の平均受給額は月5〜6万円程度。家賃や光熱費を払えば、食費すら足りなくなるのが現実です。「これまで真面目に年金を払ってきたのに…」と感じる方でも、生活保護で不足分を補うことで安心した老後を送ることができるんですよ。 - 配偶者に先立たれ孤立した人

夫婦で支え合って暮らしていたのに、片方が亡くなった途端、年金額が減り、孤独や経済的困難に直面することがあります。特に高齢女性の独居世帯で多く見られるケースで、生活保護が「一人になっても生きられる力」を支えてくれます。 - 子どもを育てながら非正規雇用で収入が安定しない家庭

パートやアルバイトの収入は不安定で、子どもの教育費や医療費が重くのしかかります。こうした家庭が生活保護を受けることで、子どもの学習環境を守り、「貧困の連鎖」を断ち切る役割も果たすんです。

👉 こうした事例からもわかる通り、生活保護は「怠けている人の制度」ではなく、予想外の困難に直面した“普通の人”を守る制度なんです。

🧩 偏見と現実のギャップ(図で整理)

| 偏見 | 実際の姿 |

|---|---|

| 働かない人のための制度 | 病気や高齢で働けない人が多数 |

| 怠け癖を助長する | 再就職や社会復帰を支援する制度 |

| 恥ずかしい、迷惑をかける | 憲法で保障された「生存権」の正当な行使 |

| 自分には関係ない | 誰にでも“もしも”は起こり得る |

💬 社会的スティグマを和らげるために

偏見が強いのは「生活保護を知らないから」というのも大きな理由です。

- 制度の仕組みを正しく理解していない

「一度受けたら一生抜け出せない」と思われがちですが、実際は就労や年金受給で自立できれば支給は終了します。多くの人が“再起動”を果たしています。 - 一部の不正受給のニュースだけがクローズアップされる

不正受給は全体のごく一部にすぎません。しかし派手なニュースが大きく報じられることで「受給者=不正」という誤解が広がってしまうのです。 - 「世間体」を気にしてしまう日本特有の文化

「近所に知られたら恥ずかしい」という心理が申請をためらわせます。しかし実際には、個人情報は厳格に守られており、近隣に知られる心配はほとんどありません。

👉 誤解を解くためには、正しい知識を広めることが何より大切なんです。

🌱 心理的ハードルを下げる考え方

- 「制度を利用するのは甘え」ではなく「立ち直るためのステップ」

利用することで心身を立て直し、再び社会参加を目指せる。これは前向きな行動です。 - 「税金に頼る罪悪感」よりも「支え合う社会の一員」という視点を持つ

税金はお互いを助け合うために使われるもの。受け取ることも、納めることも、社会を循環させる役割の一部なんです。 - 自分や家族を守る行為そのものが、未来に責任を持つこと

無理に我慢して心身を壊すより、制度を活用して生活を立て直すことが、家族や社会への責任ある選択なんです。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 制度を正しく理解して、自分や周囲の人に説明できるように準備する

- 偏見に触れたら「実はこういうケースが多いんだよ」と事実を伝える

注意点

- 偏見をそのまま受け止めてしまうと、必要な人が制度を使えなくなる

- 不正受給ニュースだけで判断しないように注意すること

筆者の一言

生活保護は“甘え”ではなく“立ち直るための力”です。勇気を持って制度を知り、偏見を超えて利用することは、あなたの命を守る選択なんですよ。

🔎 生活保護を受けるための条件と注意点

生活保護は「誰でも申請できる制度」ですが、当然ながら一定の条件があります。ここを正しく理解していないと「自分は対象外だ」と思い込み、必要な支援を受けられないこともあるんです。

💰 資産要件(お金や持ち物の扱い)

生活保護は「資産を持ちながら受ける制度」ではありません。まずは手持ちの資産を生活に充てることが前提です。

📌 資産に関する具体条件

- 貯金や金融資産は先に生活費に充てる

→ 例えば通帳に50万円残っていれば、それを使い切るまで保護は受けられません。ただし「緊急性がある」場合、すべて使い切る前に申請できるケースもあります。 - 不動産は原則売却対象

→ 住んでいない土地や空き家は「生活に必要な資産」とは見なされません。売却して生活費に充てるのが前提です。 - 車は原則不可だが例外あり

→ 都市部では処分を求められることが多いですが、病院への通院が必須の地方や交通弱者の場合は「生活維持に必要」として保有を認められることもあります。

👉 ポイントは「無条件に全部没収される」わけではなく、生活に不可欠な資産は認められる余地があるということです。

👔 就労要件(働けるかどうか)

生活保護は「働けるのに働かない人の制度」ではありません。

📌 就労に関する条件

- 働ける年齢・体力がある人は就労を前提に支援

→ 「就職活動をすること」が条件になる場合もあります。就労指導を受けながら支給を受ける仕組みです。 - 収入があっても生活費に足りなければ対象

→ 例えばパートで月収6万円ある人でも、その地域の最低生活費が12万円なら、差額6万円が支給されます。 - 病気や障害で働けない場合は免除

→ 医師の診断書を提出することで「就労不能」と認定され、就労条件なしで保護を受けられます。

👉 つまり「収入ゼロでなければ受けられない」というのは誤解なんです。足りない分を補う制度だと理解しておくことが大事です。

👨👩👧 扶養義務と親族の援助

「親族に頼れないとダメ」と思い込む人も多いですが、実際はもっと柔軟です。

📌 扶養義務に関する条件

- 親族に援助を依頼して断られればOK

→ 「声をかけたけど援助できない」という回答があれば申請可能。役所が親族に連絡する「扶養照会」も、義務ではなく形式的な確認です。 - 親族に迷惑をかけるわけではない

→ 扶養義務は「努力義務」であり、拒否しても法的な罰則はありません。 - ほとんどのケースで援助は行われない

→ 実際には親族の経済状況も厳しい場合が多く、受給を妨げる要因にはなりにくいんです。

👉 「親族に頼れないとダメ」というのは誤解。実際にはほとんどの人が申請可能なんですよ。

📊 ケースワーカーの判断基準

最終的に生活保護を受けられるかどうかは、ケースワーカーの調査で決まります。

📌 調査の具体ポイント

- 収入と支出のバランス

→ 家計簿や通帳をチェックし「生活費が不足しているか」を確認。 - 資産の有無

→ 不動産や車などがあるかを調べ、「生活維持に必要かどうか」で判断。 - 就労の可能性

→ 働ける力があれば就労指導を行いながら支給。 - 親族からの援助の有無

→ 扶養照会を行い、支援できないと確認されれば進行。

👉 この調査は「不正を暴くため」ではなく、必要な人にきちんと支援を届けるための確認なんですよ。

🧩 受給条件まとめ(表で整理)

| 条件 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 資産がない | 貯金・不動産などは生活費に充当 | 車や持ち家は例外あり |

| 就労が困難 | 働いても最低生活費に届かない場合も対象 | 病気・障害なら就労免除 |

| 親族援助が不可 | 扶養照会で援助不可と確認されれば申請可能 | 実際はほぼ支援されない |

| 生活費が不足 | 最低生活費に満たないときに支給 | 差額を補う仕組み |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 申請前に通帳・資産リストを整理して「何が対象になるか」を把握する

- 「収入があるけど足りない」場合も相談してみる

注意点

- 「車がある=絶対にダメ」と思い込むのは誤り。ケースによって例外は認められる

- 親族に迷惑をかけると思い込んで申請を諦めるのは危険

筆者の一言

生活保護の条件は「怠けているかどうか」ではなく、生活が最低限を下回っているかどうかです。思い込みで諦めず、一度数字で確認してみることがあなたを守る第一歩になるんですよ。

生活保護は「最低限の生活を守る制度」ですが、実際にどんなお金が支給されるのか気になりますよね。

生活扶助・住宅扶助・医療扶助などの種類は知っていても、「自分の状況だといくらくらい受け取れるの?」という疑問は多くの方が抱えています。

👉 そんなときに役立つ詳しいまとめはこちらです:

➡ 知らないと損する!申請でもらえるお金のまとめ【状況別解説】

📋 申請の流れを徹底解説

生活保護を受けるためには、住んでいる地域の福祉事務所に申請を行います。ただ「役所に行く=冷たく扱われそう」と身構えてしまう人も少なくありません。実際には流れを知っておけば不安はかなり減りますよ。

🛎 ステップ1:福祉事務所に相談

- 最初の一歩は「電話」か「窓口訪問」

→ 「生活が苦しい」と伝えるだけでOK。専門職員が対応してくれます。 - 相談内容の例

「今の収入では家賃が払えない」「病気で働けない」など、正直に現状を話しましょう。

💡 補足

この段階では「まだ申請ではない」ので気軽に相談して大丈夫なんです。

📑 ステップ2:面談と生活状況の聞き取り

- 面談の内容

収入、支出、家族構成、健康状態などを確認。 - よくある質問

「どんな仕事をしていますか?」「資産はありますか?」

💡 補足

ここで「ウソをついたら落ちるのでは?」と不安になる人もいますが、正直に答えることが大切。事実に基づいて必要な支援を設計してくれるんです。

📂 ステップ3:必要書類の提出

- 主な提出書類

- 通帳(直近の入出金を確認)

- 年金手帳や年金証書

- 住民票

- 賃貸契約書(家賃確認用)

💡 補足

書類が揃わなくても相談自体は可能です。後から提出すればOKなので、「持ち物がないから行けない」と思わずに動くことが大切です。

🏠 ステップ4:家庭訪問・資産確認(必要に応じて)

- ケースワーカーが自宅を訪問し、生活状況を確認します。

- 冷蔵庫や家具を見て「贅沢していないか」を調べるのではなく、本当に困っている状況を把握するための訪問なんです。

💡 補足

「家に来られるのは嫌だ」と感じる人もいますが、生活実態を把握するのは大切な手続き。プライバシーは守られるので安心してください。

⏳ ステップ5:審査(通常2週間〜1ヶ月)

- 書類や調査内容をもとに支給の可否が判断されます。

- 緊急の場合は「仮給付」で即日支給されるケースもあります。

💡 補足

例えば家賃滞納で「来月には退去」という状況では、スピード審査や一時的な支援が行われることもあります。

💳 ステップ6:支給開始・口座振込

- 支給が決定すると、毎月指定の口座に振り込まれます。

- 同時にケースワーカーが定期的に訪問し、生活状況のフォローをしてくれます。

💡 補足

これは「監視」ではなく「伴走サポート」です。生活改善や就労支援を受けながら、自立に向けたステップを踏んでいくためのものです。

📊 申請の流れまとめ(図解フロー)

相談 → 面談 → 書類提出 → 家庭訪問 → 審査 → 支給開始

👉 難しいことのように見えて、実際は「相談」から始まるシンプルな流れなんです。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- まずは電話で「生活が苦しい」と相談してみる

- 書類が揃わなくても、とにかく窓口に足を運ぶ

注意点

- 「書類が全部揃わないと申請できない」と思い込むのは誤り

- 家庭訪問は不正調査ではなく、必要支援を把握するためだと理解する

筆者の一言

申請の流れを知っているだけで、不安はかなり和らぎます。最初の一歩は勇気がいりますが、「助けてください」と声に出すことが、生活を守る第一歩なんですよ。

💰 年金との併用は可能?具体的なシミュレーション

「年金をもらっているから生活保護は受けられない」と思っている人は多いです。でも実はそれ、大きな誤解なんですよ。生活保護は 足りない分を補う制度 なので、年金を受給していても対象になるんです。

📉 なぜ年金だけでは足りないのか?

- 国民年金の平均額は月5〜6万円程度

→ 家賃や食費を払えば、すぐに赤字になってしまう金額です。地方でも生活費は月10万円以上かかるのが普通です。 - 厚生年金でも余裕はない

→ 平均受給額は月14万円前後といわれますが、都市部で家賃を払うと生活に余裕は出ません。 - 高齢者の医療費や介護費が上乗せされる

→ 年を重ねるほど支出は増え、年金だけでは賄えない現実に直面します。

👉 年金は「基礎」にはなりますが、それだけで安心とは言えないんです。

🧮 併用の仕組み「差額支給」

生活保護は「年金を打ち切って全額支給」するのではなく、不足分だけを補う仕組みです。

📌 差額支給のイメージ(補足つき)

- 地域の最低生活費:月12万円

→ 住んでいる地域や世帯人数で基準額が決まります。 - 年金受給額:月5万円

→ 国民年金のみの人に多いパターン。 - 支給される生活保護額:7万円

→ 「12万円−5万円=7万円」を補填。

💡 このように「年金で足りない部分」だけを支援してくれるので、併用が可能になるんです。

📊 モデルケース別シミュレーション

- 単身高齢者(国民年金のみ、月6万円)

→ 地域基準が12万円なら、差額6万円が生活保護で補填されます。 - 夫婦世帯(厚生年金合計、月16万円)

→ 地域基準が18万円なら、差額2万円が補填されます。家賃が高い都市部では住宅扶助も加算され、さらに安心できます。 - 障害年金を受けている人(月8万円)

→ 地域基準が13万円なら、差額5万円が支給される上に、医療費がゼロになるメリットも享受できます。

👉 それぞれの生活背景によって「併用できるかどうか」ではなく、「どれくらい補われるか」が変わるんです。

🏥 医療・介護費の安心感

年金だけで生活していると、病院に行くたびに自己負担が発生して家計が圧迫されます。しかし、生活保護を併用すると医療費や介護費がゼロになるため、「病気になったらどうしよう」という不安から解放されるのです。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 年金額と地域の最低生活費を比較して「不足分」があるかを計算してみる

- 年金だけで暮らすのが厳しいと感じたら、早めに福祉事務所に相談してみる

注意点

- 「年金を受けているから無理」と自己判断で諦めないこと

- 年金額を正確に把握していないと、申請時に誤解される恐れがある

筆者の一言

生活保護と年金の併用は特別なことではなく、制度として正式に認められている安心の仕組みです。年金があるから大丈夫ではなく、「足りない分をどう補うか」を考えることが、老後を守るカギなんですよ。

👵 中高年・高齢者にとっての現実

年齢を重ねるにつれて、「これからの生活、大丈夫かな…」という不安は誰にでも芽生えます。特に中高年や高齢者にとっては、収入の減少・健康不安・孤独といった課題が一気に押し寄せてくるんですよね。

📉 収入減少と再就職の壁

- 定年退職で収入が激減する

→ 60歳以降は正社員から非正規雇用に切り替わる人も多く、収入が半分以下になるケースもあります。年金受給開始までの「空白期間」は大きなリスクです。 - 再就職の門戸は狭い

→ 年齢を理由に応募すらできないことも珍しくなく、働きたい気持ちがあっても「職が見つからない」現実に直面します。 - 非正規雇用は不安定

→ 収入が少なく、契約更新に怯える日々を送ることになります。

💡 このように「働きたいけど働けない」という現実が、中高年世代を生活困窮へと追い込むんです。

🏥 健康リスクの増大

- 医療費の負担が重くのしかかる

→ 年を取るほど通院回数は増えます。慢性疾患や持病を抱えると、毎月の医療費が数万円になることも。 - 介護が必要になるリスク

→ 介護施設の利用やヘルパー派遣は高額で、年金だけでは到底まかなえません。 - 病気と収入減のダブルパンチ

→ 病気で働けなくなり、医療費が増える…という悪循環に陥りやすいんです。

💡 生活保護は医療扶助・介護扶助があるため、「健康面の安心」を得られるのが大きな特徴です。

🏠 孤独と生活維持の難しさ

- 配偶者との死別や離婚

→ 長年二人で支え合ってきても、片方が亡くなると収入も減り、生活の基盤が揺らぎます。 - 子ども世帯との距離

→ 都市部に子どもが住んでいる場合、頼るのが難しく「一人暮らしの高齢者」が増えています。 - 社会的つながりの希薄化

→ 定年後に会社との関係が途絶えると、孤独感が一気に強まります。

💡 孤独は精神的にも経済的にも大きな負担になります。生活保護を利用することで最低限の生活が守られるだけでなく、ケースワーカーとの関わりが心の支えになることもあるんですよ。

📊 中高年・高齢者が直面する三大リスク(図で整理)

| リスク | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 収入減 | 定年・非正規化・再就職困難 | 空白期間に貯金を食いつぶすケース多数 |

| 健康不安 | 医療・介護費の増加 | 持病があると支出は一気に膨らむ |

| 孤独 | 配偶者不在・社会との断絶 | 心理的ストレスが生活意欲を奪う |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 定年前から「年金額と生活費の差」を計算して備える

- 医療費や介護費を想定した生活設計を考えてみる

注意点

- 「子どもがいるから大丈夫」と過信しないこと

- 健康不安や孤独感を放置すると、生活困窮が一気に進むリスクあり

筆者の一言

中高年・高齢者にとって、生活保護は「最後の手段」ではなく「安心を補強する制度」です。誰にでも起こり得る現実だからこそ、知識を持っておくことが“人生の備え”になるんですよ。

☝️安心して申請するための心構え

生活保護の申請は「役所に行くのが怖い」「冷たくあしらわれるのでは?」といった不安が大きな壁になります。でも実際には、必要なサポートを得るために「安心して一歩踏み出せる仕組み」が整っているんですよ。ここではその心構えを3つの観点から解説します。

🏛 役所での対応は本当に冷たいのか?

現場のリアル

「役所=お堅い」「冷たい」と思われがちですが、福祉事務所の職員は生活に困窮した人をサポートするための専門職です。もちろん担当者によって対応に差はありますが、基本的には 申請者を追い返すことが目的ではなく、適切な支援につなげること が役割なんです。

事例イメージ

50代男性が「恥ずかしい」と思いながら役所に相談に行ったところ、担当職員から「まずは一緒に家計を整理しましょう」と優しく声をかけられたケースもあります。イメージと実際のギャップに驚く人は多いんですよ。

補足解説

対応が冷たく感じられる場面があるのは、職員が「制度のルール」を説明しているから。これは個人を責めているのではなく、公平性を守るためのプロセスなんです。

👥 ケースワーカーとの関わり方

ケースワーカーの役割

生活保護を受け始めると、ケースワーカーが定期的に自宅を訪問したり面談を行ったりします。これは「監視」ではなく、生活改善や就労支援を一緒に考える伴走者 の役割なんです。

良い関係を築くコツ

- 正直に現状を伝える

→ 嘘や隠し事をすると支援が受けづらくなります。 - 困ったことは遠慮なく相談する

→ たとえば「医療費が心配」「仕事を探したい」など、相談することで具体的な支援が動き出します。 - ケースワーカーも人間

→ 信頼関係を築くことで、親身にサポートしてくれることが多いです。

補足解説

中には「相性が合わない」と感じるケースワーカーもいます。その場合は交代をお願いすることも可能なんですよ。

🙈 「周囲に知られるのでは?」という不安の解消法

よくある不安

「生活保護を受けていることが近所にバレるのでは?」という心配はとても多いです。

実際の仕組み

- 生活保護の情報は個人情報として厳重に管理されている

- 役所やケースワーカーが第三者に伝えることは法律で禁止されている

- 家賃の支払いなども通常通り行われ、特別なマークが付くこともない

👉 つまり「受給していることが勝手に広まる」ことはありません。

具体例

ある高齢女性は「隣の人に知られるのが怖い」と思っていましたが、受給後も普段通りの生活を送れており、周囲に知られることはなかったそうです。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 役所の職員に「冷たいのでは?」と先入観を持たず、まず相談してみる

- ケースワーカーに生活の悩みを率直に話し、サポートを受ける

- 「周囲にバレるのでは」と不安に思ったら、窓口で個人情報の扱いについて確認する

注意点

- 職員の言葉を「冷たい」と感じても、それは制度説明の場合が多い

- ケースワーカーとの関係は信頼が大事。隠し事は逆効果になる

- 個人情報は守られるが、自分から第三者に軽々しく話すのは避けた方がいい

筆者の一言

生活保護は「あなたを守る制度」です。役所やケースワーカーは敵ではなく、一緒に問題を解決してくれるパートナー。安心して相談できるように、まずは心の壁を一歩崩してみませんか?

📊 データで見る生活保護の実態

「生活保護=怠けている人」というイメージを持つ方は少なくありません。ですが、実際の統計データを冷静に見てみると、その印象が大きな誤解であることが分かります。ここでは厚生労働省の発表や各種統計を参考にしながら、生活保護の現状を数字で見ていきましょう。

📈 受給世帯数の推移

戦後の混乱期から高度経済成長期にかけては生活保護世帯数は減少傾向にありました。ですが、バブル崩壊後の1990年代以降は再び増加し、リーマンショックやコロナ禍など経済的ショックのたびに受給者数が増える傾向があります。

世帯数(万世帯)

60 | ●

50 | ●

40 | ●

30 | ●

20 | ●

10 | ●

--------------------------------------

1950 1970 1990 2000 2020

👉 このように折れ線で見ると、経済状況と受給世帯数が密接に連動していることが分かります。つまり「個人の努力不足」ではなく「社会全体の経済環境」に左右される部分が大きいんですよね。

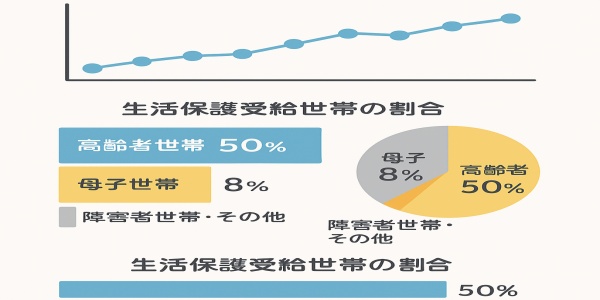

🥧 受給世帯の内訳

生活保護を受けている世帯はどんな人が多いのでしょうか?

🟦 高齢者世帯 52%

🟩 母子世帯 8%

🟨 障害者世帯 15%

🟥 その他 25%

👉 円グラフ的に表すと、一目で「高齢者世帯が半数以上」という現実が分かります。

つまり、生活保護は“働けるのに怠けている若者”のためではなく、年金や貯蓄だけでは生活できない高齢者、病気や障害で働けない方を中心に支えている制度なんです。

📊 世帯構成の比較

高齢者世帯 ███████████████████████ 52%

母子世帯 ████ 8%

障害者世帯 ███████ 15%

その他 █████ 25%

👉 棒グラフ風にすると「高齢者世帯が圧倒的に多い」ことがさらに直感的に伝わります。母子世帯も決して少なくはなく、ひとり親で子どもを育てながら経済的に厳しい状況に置かれる人たちを支える役割も大きいんです。

🧐 誤解と実際の数字のギャップ

- 誤解①:「生活保護は若い人が遊んで受けている」

→ 実際は50%以上が高齢者。若年層はむしろ少数派です。 - 誤解②:「一度受けると抜け出せない」

→ 就労支援や医療支援を受けて再就職する人も多く、脱却率も確実に存在しています。 - 誤解③:「世帯数はどんどん増えている」

→ 近年は横ばい傾向で、むしろ大幅な増加は見られません。

👉 こうしたデータを知るだけでも「生活保護は甘え」という誤解がいかに根拠のないものか、気づけるのではないでしょうか。

行動例

- 厚生労働省の「生活保護の被保護者調査」をチェックして最新の統計を把握する

- 自分や家族の状況をデータと照らし合わせて「対象になるか」を考えてみる

注意点

- 数字は年ごとに変動するため、古いデータを鵜呑みにすると誤解を招きやすい

- ネットやSNSの断片的な情報だけで判断しないようにしましょう

筆者の一言

数字を冷静に眺めると「生活保護=怠け」という先入観がいかに間違っているか分かります。私はこの記事を通じて、読者がデータの裏側まで理解し、必要なときに安心して制度を頼れるようになってほしいと願っています。

🗣 よくある誤解Q&A

生活保護に関する疑問は、人には聞きづらいものばかり。でもそのまま誤解を抱えてしまうと、本当に必要なときに制度を利用できず苦しんでしまうこともあります。ここでは、よくある質問を取り上げて丁寧に答えていきますね。

❓ Q「生活保護を受けると一生抜け出せない?」

A:そんなことはありません。

生活保護はあくまで「一時的な支援」です。病気の回復や就職、年金の受給開始などで自立できるようになれば、生活保護は終了します。

- 厚生労働省の統計でも「一時的に利用して、その後生活が安定した人」が多い

- 受給中は就労支援や職業訓練を受けられるので、再スタートの機会が広がる

👉 「抜け出せない制度」ではなく「立ち直るためのステップ」なんです。

🚗 Q「車を持っていたら絶対にダメ?」

A:一律にダメではありません。

生活に必要不可欠な場合は、車を持ったままでも生活保護を受けられることがあります。

- 交通手段が乏しい地方では「通院や買い物のために必要」と認められるケースもある

- 介護や障害を抱える家庭では「送迎のために必要」と判断される場合もある

👉 ポイントは「生活に不可欠かどうか」。ただし、贅沢品や高級車は対象外です。

👪 Q「親族にバレるの?」

A:原則としてバレません。

生活保護の受給情報は個人情報として厳重に管理されており、周囲に知られることはありません。

- 親族に対しては「扶養照会」が行われることがありますが、これは「援助ができるか」の確認にすぎません

- 「援助できません」と答えれば、それで終了。金銭的な負担は生じません

👉 親族や近所に「勝手に広まる」ことはないので安心してくださいね。

🧑🦱 Q「若くても申請できるの?」

A:条件を満たせば可能です。

生活保護は年齢に関係なく、生活に困窮している人なら申請できます。

- 若くても病気や障害で働けない人

- 就職活動をしても最低生活費に届かない人

- 家族から援助を受けられない人

👉 「若いから無理」というルールは存在しません。現に、20代・30代の単身者でも受給しているケースはあります。

📌 想定質問と回答まとめ

| 質問 | 回答の要点 |

|---|---|

| 一生抜け出せない? | 一時的な支援。多くは自立に成功している |

| 車を持っていたらダメ? | 生活に不可欠なら所有可。贅沢品は不可 |

| 親族にバレる? | 原則バレない。扶養照会も断れば問題なし |

| 若くても申請できる? | 年齢制限はなし。条件を満たせば申請可 |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 不安に思うことは役所で率直に質問してみる

- ネットの噂に左右されず、公的な情報を確認する

- 自分や家族が対象になるかどうか、条件を照らし合わせてみる

注意点

- 「誰かがこう言っていた」だけで判断しない

- 生活保護の条件は地域や状況によって違うため、必ず窓口で確認する

筆者の一言

誤解や噂に惑わされる必要はありません。生活保護は「本当に困ったときに命を守るための制度」です。安心して相談する勇気を持つことが、未来を変える第一歩になるんですよ。

📝 ケーススタディ:生活保護で救われた人々の声

生活保護の制度は数字や条件だけを並べても実感が湧きにくいですよね。ここでは、実際に生活保護を利用して生活を立て直した人々の事例を紹介します。あなた自身や大切な人の状況と重なる部分があるかもしれません。

👨 病気で働けなくなった50代男性

Aさん(52歳・独身)は製造業の工場で長年勤務していました。しかし突然の病で体を壊し、退職を余儀なくされます。貯金も数ヶ月で底をつき、次第に家賃も払えない状況に…。

- 生活保護を受給後

→ 家賃は住宅扶助でカバーされ、医療費も無料に。病気の治療に専念できる環境が整ったことで、精神的にも落ち着きを取り戻しました。

👉 「病気は恥ではない。制度を頼ることで回復のチャンスを得られる」と実感したケースです。

👩🦳 配偶者を亡くした70代女性

Bさん(72歳・年金暮らし)は、夫の死後、月5万円の遺族年金だけで生活していました。けれど家賃や光熱費を払うと手元にはほとんど残らず、食費を削って生活。心身共に疲弊していきました。

- 生活保護を受給後

→ 足りない分の生活費を補填され、医療費の自己負担もゼロに。定期的にケースワーカーが訪問し、孤独感が和らいだことも大きな変化でした。

👉 「生きるために人に頼ることは恥ではなく、自然なこと」と気づいたそうです。

👨🦱 リストラ後に申請した60代独身者

Cさん(61歳)は勤めていた会社の倒産で突然の失業。年齢的に再就職は厳しく、数ヶ月間ハローワークに通っても仕事が見つからないまま。家計は赤字続きで、借金も増えていきました。

- 生活保護を受給後

→ 最低限の生活費が保障される中で、職業訓練を受講。ケースワーカーの紹介でシルバー人材センターの仕事に参加でき、徐々に収入を得られるようになりました。

👉 「生活保護は再スタートのきっかけをくれる」と感じた体験談です。

👩 支援を受けながら再就職に成功した人の話

Dさん(38歳・シングルマザー)は、夫のDVから逃げて子どもと二人暮らしを始めました。しかし収入はパートだけで、家賃と教育費で常にカツカツ。

- 生活保護を受給後

→ 生活が安定し、職業訓練に通う余裕ができました。保育料や学用品費も教育扶助でカバー。資格を取得したのち、フルタイムの事務職に就職。現在は生活保護を卒業しています。

👉 「子どものために頑張る力を取り戻せた」と話しています。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 自分の状況を具体的に整理して「どの扶助が必要か」を考えてみる

- 似たケースを知ることで「自分も相談していいのだ」と勇気を持つ

- 福祉事務所に行く前に、家計簿や通帳をまとめておく

注意点

- 「自分の状況は対象外だ」と思い込まないこと

- 申請には生活状況を示す資料が必要なので、準備不足だと時間がかかる

- 他人のケースと全く同じ条件で受給できるわけではない

筆者の一言

生活保護を受けている人は「怠け者」ではなく、人生のどこかで想定外の困難に直面した普通の人たちです。こうした事例を知ることで、制度の本質が「希望をつなぐためのもの」だと分かるのではないでしょうか。

✅ 生活保護を受ける前にできる工夫と準備

生活保護は「最後の命綱」としてとても大切な制度ですが、申請に至る前にできる工夫や準備を知っておくと安心です。必ずしも「これを全部やらなければ申請できない」というわけではありません。ただ、準備を整えることでスムーズに手続きできたり、自分自身の生活を客観的に見直す機会にもなるんです。

💰 家計簿の見直し

生活が苦しいと感じたとき、まず取り組むべきは家計簿の確認です。

- 収入と支出を“見える化”する

紙でもアプリでも構いません。毎月どれだけ収入があり、どこにお金が消えているのかを明確にしましょう。 - 固定費を優先的にチェック

家賃・光熱費・通信費など、毎月必ず発生する支出を見直すと大きな改善につながります。 - 支出削減の工夫

携帯プランの変更、サブスクの解約、食費の無駄を減らすなど。

👉 家計簿をつけておけば、生活保護申請時に「どれだけ生活が厳しいか」を証明する資料にもなるんですよ。

🏦 借金・ローンの整理

借金やローンがある場合は、その整理も重要です。

- 消費者金融やカードローンは利息が重荷になりやすい

- 債務整理や自己破産を検討できる「法テラス」などの無料相談窓口も活用可能

- 借金があっても生活保護申請はできますが、返済に追われている状況を整理しておく方が安心

👉 生活保護では「借金返済費用」は認められないため、ローンの扱いを事前に確認しておくことが大切です。

🏢 地域の無料相談窓口の利用

いきなり福祉事務所に行くのが不安な方は、地域の相談窓口を利用してみましょう。

- 社会福祉協議会:生活困窮者自立支援窓口がある

- 法テラス:借金や法律問題の無料相談

- NPOや支援団体:住居確保や就労支援に強い団体も多い

👉 こうした窓口を先に利用して情報を集めておけば、福祉事務所での相談もスムーズになります。

📋 「申請前にやるべきことリスト」

□ 家計簿をまとめる(直近3〜6か月分が望ましい)

□ 通帳・給与明細・年金証書など収入の分かるものを準備

□ 借金やローンの残高を一覧化しておく

□ 家賃契約書・光熱費の領収書を揃える

□ 利用できる相談窓口をチェックする

👉 このリストを確認するだけでも「どんな資料を持っていけばいいか」が明確になります。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 家計簿をアプリで1か月つけてみる

- 無料相談窓口を訪ねて、制度の概要を聞いてみる

- 借金の一覧を紙に書き出して現状を整理する

注意点

- 準備が整っていなくても申請は可能なので、先延ばしにしない

- 借金を隠したり資産を申告しないと「不正受給」とみなされる危険がある

- ネットの噂だけで判断せず、必ず専門機関で確認する

筆者の一言

生活保護は「最後の砦」ですが、その前に自分の生活を見直すことはとても有意義です。準備をする過程で「まだ自分で工夫できる余地」が見えることもありますし、それでも難しければ「安心して申請に踏み出せる」自信にもつながりますよ。

生活保護を考える前に、まずは自分の家計を振り返ってみることも大切です。

「どこでお金が減っているのか」「まだ工夫できる部分はないか」を知るだけで、暮らしに余裕が生まれることもあります。

👉 そんなとき役立つのがこちらの記事です:

➡ 中高年世代のお金管理術|無理せず続けられる家計改善のコツ

🔮 まとめ

ここまで、生活保護制度について基礎から申請方法、誤解の解消、ケーススタディ、準備の工夫まで幅広く見てきました。情報を整理して振り返ると、制度の本質がより鮮明に浮かび上がってきます。

✅ 生活保護の基本的な位置づけ

- 憲法25条に基づく「生存権」を守る制度

すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するための仕組みです。 - 現金だけではなく総合的な扶助がある

生活扶助・住宅扶助・医療扶助・教育扶助など、「暮らし全体を支える制度」。

👉 単なる「お金の支給」ではなく、生活そのものをトータルで守るセーフティネットなんですね。

❌ 「恥ずかしい」という誤解の正体

- 多くの受給者は“真面目に働いてきた人”

病気や高齢、リストラなど予期せぬ困難で困窮した人が多数派です。 - 不正受給はごく一部

統計的には全体の1〜2%ほど。ニュースで目立つだけで、現実は例外的なケースです。

👉 制度利用そのものが「恥」ではなく、「生きるために必要な権利の行使」なんです。

📊 データから見える現実

- 受給世帯の半数以上が高齢者世帯

「若者の怠け」ではなく「老後の困窮」が最大の背景。 - 世帯数は急増ではなく横ばい傾向

バブル崩壊以降に増えたが、近年は安定。国際比較では日本の利用率は低い水準。

👉 数字で冷静に見れば、偏見とのギャップに気づけます。

📝 事例から分かる「支援の力」

- 病気で職を失った50代男性 → 医療費ゼロで回復へ

- 配偶者を亡くした70代女性 → 安心して暮らせる環境に

- リストラされた60代男性 → 再就職の道を切り開けた

- シングルマザー → 資格取得を経て自立

👉 「ただ生活を支える」だけでなく、「再出発の後押し」をしていることが分かります。

📋 申請前にできる準備

- 家計簿の整理

- 借金・ローンの確認

- 地域の相談窓口の活用

- 書類を事前に揃えておく

👉 これらを整えると申請がスムーズになり、心理的な不安も軽減されます。

💡 まとめのまとめ

行動に移す前の準備で、制度利用がもっと安心に

生活保護は「命を守る制度」であり、誰もが利用する可能性がある

「恥ずかしい」という先入観は数字と事例で打ち消せる

年金との併用も可能で、老後の安心につながる

🔮 しめくくり

生活保護のことを「自分には関係ない」と思っていた方も、本記事を読んで少し見方が変わったのではないでしょうか。人生は予期せぬ出来事の連続です。病気、失業、孤独、収入減…。誰にでも「明日は我が身」という瞬間が訪れる可能性があります。

生活保護は「怠けるための制度」ではなく、「生きる権利を守る制度」。そしてそれは国民一人ひとりに平等に開かれた命綱です。

🌟 「頼る勇気」が人生を守る

助けを求めるのは決して弱さではありません。むしろ、苦しみを抱えたまま倒れてしまう方が本当に辛いこと。役所の窓口に行き、事情を話す勇気を出すことは、あなた自身を守る最初の一歩なんです。

そしてその一歩が、やがて「希望を取り戻す道」へとつながります。

💬 読者への問いかけ

- あなたは、いざというとき「助けて」と言える準備ができていますか?

- あなたの身近な人が困っていたら、この記事を思い出して声をかけられますか?

👉 制度を知っていること自体が、大切な人を救う力になるのです。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

- 福祉事務所の場所と電話番号をメモしておく

- 家計の状況を紙に書き出して「もしもの時」に備える

- 身近な人と「制度を知っているよ」と共有する

注意点

- 「自分はまだ大丈夫」と無理をして限界まで抱え込まないこと

- ネットや噂話の偏見に影響されないこと

- 必要なときは迷わず専門機関に相談すること

筆者の一言

この記事を書きながら改めて感じたのは、「生活保護は誰か遠い人のためではなく、私たち一人ひとりのために存在している」ということです。もしものときに、堂々と制度を使える人が増えたら、日本社会はもっと優しく強くなれるのではないでしょうか。

🌸関連記事もぜひチェック!