中高年が学ぶ5つの力で「選べる人生」を取り戻そう

- 🌸はじめに:40代・50代からでもお金の教養は間に合う!

- 💡【貯める力】節約の誤解と家計を「整える」発想

- 📶固定費見直しと中高年の保険改革

- 💼【稼ぐ力】給与依存からの脱却と副業の重要性

- 🖥中高年に合う副業の種類と成功のヒント

- ✍️副業が会社にバレない工夫と注意点

- 📈【増やす力】投資への誤解を手放そう

- 🪙インデックス投資・NISA・iDeCoの徹底活用

- ⚠️中高年がやりがちな投資の失敗例

- 🛡資産を守るための知識と心構え

- 🚫詐欺・不要保険・情報商材に騙されない方法

- 🌱【使う力】浪費・消費・投資の見極め

- 📚自己投資・経験投資で人生を豊かにする実例

- 🌟5つの力を貫く本質:「選べる人生」を取り戻す

- 🚀筆者の再起動ストーリーと中高年へのメッセージ

- ❓読者への問いかけ:あなたはお金で自由を得たいですか?

- 📖まとめ:『お金の大学』がくれる人生の選択肢

- 📖しめくくり:あなたの人生の主導権をもう一度、自分の手に

🌸はじめに:40代・50代からでもお金の教養は間に合う!

「もう40代だから…」「今さら遅いかもしれない…」

そう感じてしまう瞬間ってありますよね。特に「お金」に関しては、不安が募るほど行動を先送りしてしまいがちです。

でも――ここで朗報があります。

📖 YouTubeでも大人気の「両学長」が書いたベストセラー『お金の大学』は、そんな不安を抱える中高年世代にこそ役立つ“人生の教科書”なんです。

この本は、単なる節約術や投資指南ではなく、「経済的自由=自分の人生を自分で選べる状態」 を取り戻すための具体的なロードマップ。

特に40代・50代の方にとっては「もっと早く知りたかった!」と感じるようなヒントが詰まっています。

💡 中高年世代が抱えやすい不安

- 年金だけで老後は暮らせるのか?

- 子どもの教育費や住宅ローンの支払いは大丈夫か?

- 病気や介護に備えるにはどうすればいいのか?

こうした悩みは、誰にとっても他人事ではありません。

ですが、この本を通じて学べる「お金の5つの力」を知れば、不安を減らし、未来に向けて前向きな行動を始められるんですよ。

📊 図解:お金の5つの力とは?

┌───────────────┐

│ ① 貯める力 = 支出の最適化 │

│ ② 稼ぐ力 = 収入源の複数化 │

│ ③ 増やす力 = 投資でお金を育てる │

│ ④ 守る力 = 資産を守る知識 │

│ ⑤ 使う力 = 人生を豊かにする支出 │

└───────────────┘

👉 これらは「順番に鍛える」ことで初めて成果が出る仕組みになっています。

✨ この記事で得られること

この記事では、『お金の大学』を中高年の視点で深掘りしながら、実生活でどう活かすかを具体的に解説していきます。

さらに筆者自身のリアルな体験も織り交ぜ、あなたが今日からできる一歩を提示していきますね。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

筆者の一言:「お金の勉強は、何歳からでも“再起動”できます。この記事がその第一歩になれば嬉しいです」

行動例:この記事を読みながら、自分の家計や働き方に照らし合わせてメモをとる

注意点:情報をただ読むだけでは変わりません。必ず「明日からできること」を1つ決めることが大切です

💡【貯める力】節約の誤解と家計を「整える」発想

『お金の大学』の中で最初に紹介されるのが、この「貯める力」です。

でも、ここでの“貯める”とは「我慢してお金を残すこと」ではありません。

両学長が繰り返し伝えているのは、

「支出を最適化し、家計全体を整えること」

なんですよ。

😣 節約=我慢という誤解

「貯める力」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのはこんな行動ではないでしょうか?

- 毎日コンビニコーヒーを我慢する

→ 一時的には100円〜200円浮きますが、日々の楽しみを奪うことでストレスが増え、結局リバウンドして無駄遣いが増えるリスクがあります。 - エアコンを我慢して真夏を過ごす

→ 健康に悪影響を及ぼす可能性があり、熱中症で医療費がかかっては本末転倒です。 - 外食を一切やめる

→ 家族や友人との楽しい時間を削ることになり、生活の質が下がってしまいます。

こうした「チマチマ我慢」は、続けるほどストレスが蓄積し、結局「もう無理!」とリバウンドする人が多いのです。

🌱 支出を「整える」という発想

両学長が本書で提案しているのは、こうした“ミクロな節約”ではなく、

家計の仕組みそのものを見直し、支出を最適化して整えること。

「無理なく、自動的にお金が残る家計体質をつくろう」

というのがこのパートの主旨なんです。

📊 節約と最適化の違いを整理

| アプローチ | 方法 | 効果 | 継続性 |

|---|---|---|---|

| 節約 | 小さな我慢を積み重ねる(コーヒーをやめる、電気をこまめに消す) | 一時的に支出が減るが、ストレス増加 | 続きにくい |

| 最適化 | 固定費や不要な支出を整理し、仕組みを変える | 毎月自動的にお金が残る | 継続しやすい |

👉 ポイントは「一度整えれば、自動でお金が残る仕組みになる」こと。

🎯 どこから整えるべきか?

支出を整えるためには、まず「大きな支出=固定費」から手をつけるのが鉄則です。

※具体的な内容は次パートで深掘りしますが、ここでは考え方を整理します。

- 通信費:スマホやインターネットのプランを見直すだけで、月5,000円以上の削減が可能なこともあります。

- 保険:必要な保険だけを残し、過剰な保障をカットすることで、年間20〜30万円浮くことも珍しくありません。

- 住宅費:家賃の見直しや住宅ローンの借り換えで、数万円単位の改善が可能です。

- 車の維持費:都市部ならカーシェアやレンタカーに切り替えるだけで大幅な固定費削減につながります。

これらは「毎月勝手に出ていくお金」なので、一度見直せばその効果はずっと続くんです。

💬 筆者の実体験

筆者自身も、かつては「節約=我慢」と考えていました。

コンビニコーヒーを我慢し、外食も控え、光熱費もこまめに節約…。

でも、心が疲れてしまい、結局「ストレス発散」で無駄遣いしてしまうという悪循環に。

そんなときに出会ったのが『お金の大学』でした。

「節約ではなく、支出を整える」という考え方に目からウロコが落ちたんです。

まずは保険を整理し、通信費を見直し、車を手放してカーシェアに切り替えたところ、

年間で30万円以上の固定費削減に成功。

しかも「生活の満足度はほとんど下がらない」ことに驚きました。

✨ 中高年こそ整えるべき理由

40代・50代になると、生活スタイルがある程度固定化されていて、

「何となくずっと払ってきた支出」に対して疑問を持たなくなりがちです。

でも、ここで一度立ち止まり、

「この支出は本当に必要か?」

「このお金は自分の人生を豊かにしているか?」

という問いを投げかけるだけで、人生は驚くほど軽くなります。

行動例

今の支出の中から「生活の満足度を下げずに減らせるもの」を1つ探してみる。たとえば通信費・保険・サブスクなど、固定費に注目すると効果大です。

注意点

小さな節約にこだわりすぎると、逆にストレスで生活の質が下がることがあります。支出全体を見直す“俯瞰の視点”を持つことが大切です。

筆者の一言

「貯める力」は“我慢”ではなく、“整える力”なんです。一度整えれば、未来の安心感が自然とついてきますよ。

📶固定費見直しと中高年の保険改革

「貯める力」を強化するために最も効果的なのが 固定費の見直し です。

固定費は毎月必ず発生する支出で、放置しているとジワジワと家計を圧迫していきます。

一度見直すだけでその後ずっと効果が続くため、まさに「レバレッジが効く家計改善」なんですよ。

💸 固定費が家計に与えるインパクト

固定費の代表例は以下のとおりです。

| 固定費の種類 | 平均的な支出額 | 見直しによる削減効果 |

|---|---|---|

| 通信費(スマホ・ネット) | 月8,000〜12,000円 | 格安SIMで半額に可能 |

| 保険料(生命・医療・がん保険) | 月20,000〜30,000円 | 本当に必要なものだけに絞れば大幅削減 |

| 住宅費(家賃・住宅ローン) | 月70,000〜100,000円 | 借り換え・引越し・家賃交渉で改善余地あり |

| 車の維持費(駐車場・保険・車検等) | 月30,000〜50,000円 | 車を手放す・カーシェアで削減可能 |

👉 特に「保険」と「通信費」は、多くの家庭で“払いすぎ”が起きている代表格です。

🛡 中高年こそ保険の見直しを!

40代・50代になると、若い頃から入っていた保険をそのまま継続している人も多いでしょう。

- 親にすすめられて加入した

- 会社の付き合いで断れなかった

- 「よく分からないけど必要そうだから」

でも実際には、本当に必要な保険は限定的なんです。

両学長はこう語ります。

「医療保険・がん保険は貯金があれば不要。必要なのは掛け捨ての死亡保険だけ」

つまり、貯蓄でカバーできるリスクまで高額な保険に入る必要はないということです。

✍️ 筆者の実体験:保険を切り替えたら年20万円の削減

筆者自身も、過去に複数の医療保険やがん保険に加入していました。

営業マンに勧められるまま、月2〜3万円を支払い続け、年間30万円以上が“よく分からない支出”に…。

その後、『お金の大学』をきっかけに保険を見直し、掛け捨て型の共済と生活防衛資金(6か月分の生活費)だけを残す形に切り替えました。

結果、年間20万円以上の固定費削減に成功し、精神的にも「お金の心配から解放される」安心感を得られたんです。

✅ 通信費・住宅費・車も固定費改善の対象

- 通信費:大手キャリアから格安SIMに切り替えるだけで月5,000円前後の削減

- 住宅費:ローン金利の借り換えや、家賃交渉で数万円改善する例もある

- 車の維持費:都市部ならカーシェアやレンタカーを使うほうが安いケースが多い

固定費は一度削れば、毎月のキャッシュフローが改善し続けます。

これは「節約=我慢」ではなく、支出の仕組みを変える“仕組み改善” なんです。

💡家計管理の基本を押さえて固定費改革をスムーズに

家計改善は「大きな出費」から順に取り組むのが鉄則です。

通信費や保険だけでなく、生活全体をどう管理するかを理解しておくと、無駄を防ぎながら効率的に見直せますよ。

👉 具体的なステップや中高年向けのコツは、こちらの記事で詳しく解説しています。

🔗 中高年のお金管理術:失敗しない固定費削減と家計改善の方法

行動例

まずは家計簿アプリを使って、固定費(通信・保険・住宅・車)を一覧化する。その上で「なくても生活できるもの」を洗い出す

注意点

保険を解約する際は、貯金額や家族構成を必ず確認すること。極端に削りすぎると逆にリスクが高まる場合がある

筆者の一言

固定費の見直しは、一度やれば効果がずっと続く“最強の節約術”です。老後の安心をつくる第一歩になりますよ

💼【稼ぐ力】給与依存からの脱却と副業の重要性

お金の大学の中でも、中高年世代に強く響くのがこの「稼ぐ力」です。

「収入を増やす=会社で出世する・残業を増やす」と考えがちですが、それはもはや昭和的な発想。

現代は、**「収入源を複数に持つことこそが安定」**なんですよ。

⚠️ 給与一本に頼るリスク

かつては「大企業に勤め続ければ安泰」という時代がありました。

でも今はどうでしょうか?

- 大企業でもリストラが当たり前

- 物価上昇・税負担増加で実質可処分所得は減少

- 年金も「もらえるかわからない」時代に突入

つまり「給与所得一本」こそが最大のリスクになっているのです。

💻 副業は中高年世代こそ武器になる

両学長は「副業で収入源を育てよう」と繰り返し説いています。

副業というと若者がやるイメージがありますが、むしろ社会経験が豊富な40代・50代の方が強みを発揮しやすいんです。

📊 表:中高年に向いている副業と活かせる経験

| 副業ジャンル | 活かせる経験・強み |

|---|---|

| ブログ・情報発信 | 仕事での体験談、人生の振り返り、健康管理の知識 |

| オンライン講師 | 事務スキル、子育て経験、介護スキル |

| ライティング | 社会人としての気づき・教訓 |

| スキル販売(ココナラ等) | エクセル、パワポ、文章作成スキル |

| せどり・物販 | 目利き力、リサーチ力 |

👉 中高年の副業は「経験=商品」になるんですよ。

🤔 副業が会社にバレない工夫

現実的な悩みとして「会社に副業がバレるのが怖い…」がありますよね。

実は 開業届を出して「住民税の納付方法を自分で納付」に切り替える ことで、会社に通知がいかないようにできます。

これを知っておくだけでも、一歩踏み出しやすくなるはずです。

✍️ 筆者のリアル体験

筆者も40代で副業としてブログを始めました。

最初は収益ゼロ、アクセスもゼロ…正直心が折れそうになりました。

でも記事を書くたびに「誰かの役に立っているかもしれない」と思えるようになり、次第にそれが人生の張り合いになっていったんです。

結果として「副業=収入」だけでなく、**「生きる意味の再発見」**につながりました。

🌟 稼ぐ力がもたらすもの

副業で月1万円でも収入が増えると、それが積み重なり、将来の安心につながります。

『お金の大学』が伝えたいのは「お金を増やすテクニック」だけではなく、**「自分の人生を選べる力」**を取り戻すことなんです。

行動例

興味のある分野をリスト化し、「自分の経験が誰かの役に立つ形」を考えてみる

注意点

すぐに結果を求めすぎないこと。最初は収益ゼロでも、経験の棚卸し期間だと割り切るのが大切

筆者の一言

副業は“お金”だけでなく“心の支え”になります。小さな挑戦でも、自分の人生の可能性を広げてくれますよ

🖥中高年に合う副業の種類と成功のヒント

副業と聞くと「若い人向け」というイメージを持つ方も多いかもしれません。

ですが実際には、社会経験や人生経験が豊富な中高年世代こそ、副業に向いている要素がたくさんあるんです。

「経験=商品」になる副業が多いため、40代・50代だからこそスタートラインに立てる分野がたくさんあるんですよ。

💡 中高年が副業で活かせる“3つの強み”

- 経験知識の深さ

長年の仕事・人生で得た知識やスキルは、若い世代にとって貴重な学びになります。

例:マネジメント経験、業務効率化のノウハウ、健康管理や子育て・介護の知恵 - 人脈や信頼

40代・50代は人脈の広さも強みです。口コミや紹介から仕事が広がるケースも多く、ゼロから始める若い世代よりも有利な面があります。 - 安定した生活基盤

本業があるからこそ、焦って短期間で大金を稼ごうとせず、じっくり育てられるのも強みです。

📊 表:中高年に合う副業ジャンルと活かせるスキル

| 副業ジャンル | 活かせる経験 | 初期投資 | 成果が出るまで |

|---|---|---|---|

| ブログ・情報発信 | 仕事体験・人生知恵 | 低 | 6か月〜1年 |

| オンライン講師 | 事務スキル・子育て・介護 | 低 | すぐに収入可 |

| ライティング | 社会経験・知識の整理 | 低 | 1〜3か月 |

| スキル販売(ココナラ等) | Excel・文書作成・デザイン | 低 | 1〜2か月 |

| せどり・物販 | 目利き・リサーチ力 | 中 | 数週間〜 |

| 動画編集 | PCスキル・センス | 中 | 3〜6か月 |

👉 ポイントは「経験を活かしつつ、小さく始めて継続する」ことです。

🚀 成功のヒント①:小さく始めて継続する

副業で失敗しやすいのは「最初から大きく稼ごう」と焦ってしまうこと。

- ブログなら、まずは月1万円を目標に

- 講師なら、1回の講座から始めてみる

- ライティングなら、1記事受注から

✅ 「積み上げ型」の副業を選び、コツコツ継続することが成功への近道です。

🧩 成功のヒント②:会社にバレない工夫

現実的に「会社に副業がバレるのが不安…」という声もあります。

そんなときは 開業届を提出して住民税を「普通徴収」にする ことで、会社に通知がいかないようにできます。

これを知っておくだけでも、心理的ハードルが下がりますよ。

🌟 成功のヒント③:自己投資を惜しまない

- 本や教材を買って学ぶ

- スキルアップのために講座を受ける

- 作業効率を上げるツールに課金する

こうした「自己投資」こそが副業の成果を加速させる要素です。

もったいないと感じる支出が、後々数倍のリターンになることも少なくありません。

✍️ 筆者の実体験

筆者自身も40代で副業ブログを始めました。

最初はアクセスゼロ、収益ゼロの状態からスタート。

でも「自分の人生経験が誰かの役に立つ」という実感が、続ける力になりました。

半年後には数千円、1年後には月1万円を突破。

それが積み重なっていくことで、「本業以外の収入源がある安心感」を得られたんです。

副業は収入を増やすだけでなく、人生の自信を取り戻すきっかけにもなりました。

行動例

自分の経験を棚卸しして、「これは誰かにとって役立つかも?」と思うスキルや知識を3つ書き出す

注意点

最初から大きく稼ごうとしないこと。焦ると怪しい副業商材や詐欺に巻き込まれるリスクが高まります

筆者の一言

副業は「お金を得る」だけでなく「自分の可能性を再発見する」手段です。小さく始めて大きく育てる、これが中高年の成功パターンですよ

✍️副業が会社にバレない工夫と注意点

副業を始めたいと思っても、中高年世代にとって大きなハードルになるのが

「会社に副業がバレてしまうのでは…」 という不安です。

実際、多くの企業が就業規則で副業を制限しているため、慎重な準備が必要です。

🕵️♂️ なぜ副業は会社にバレるのか?

副業が会社に知られる大きな原因は「住民税」の通知です。

- 本業の給与:会社が源泉徴収し、住民税も会社を通じて納付

- 副業の収入:確定申告をすると住民税が加算される

👉 もし副業分の住民税が会社の給与計算に上乗せされてしまうと、総務担当者に気づかれる可能性があるんです。

🛠 バレないための工夫

- 開業届を出す

副業収入が年間20万円を超える場合は、税務署に「個人事業の開業届」を提出しましょう。

これにより副業を事業として申告できるようになります。 - 住民税を「普通徴収」に切り替える

確定申告の際に「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税が会社に回らなくなります。 - 副業収入を少額から育てる

副業をいきなり大きな額にしようとせず、最初は少額でじっくり育てていくと、心理的にも安心です。

⚠️ 注意すべきポイント

- 就業規則を必ず確認する

副業禁止規定がある場合は、リスクを理解したうえで行動を選ぶ必要があります。 - 本業に支障を出さない

副業に没頭して本業のパフォーマンスが落ちると、評価にも影響します。 - 情報漏洩・競合禁止

同業他社の副業や、社内情報を利用した副業は大きなリスク。絶対に避けるべきです。

✍️ 筆者の実体験

筆者も副業を始めた頃、最初に悩んだのは「会社にバレるかどうか」でした。

開業届を出すのは正直ハードルが高く感じましたが、実際に提出してしまえばスッキリ。

確定申告も毎年のルーティンにできて、副業収入を胸を張って申告できるようになりました。

**「正しいルールで副業することが、安心して続ける最大のコツ」**だと実感しました。

行動例

副業を始める前に「就業規則の確認 → 開業届の提出 → 住民税の納付方法チェック」を一通り整理する

注意点

SNSやブログで副業を公開する場合は、名前や勤務先が特定されないように細心の注意を払うこと

筆者の一言

「会社にバレないかな…」という不安を取り除いておくと、副業に前向きに取り組めます。仕組みを知れば、堂々と副業を育てられますよ

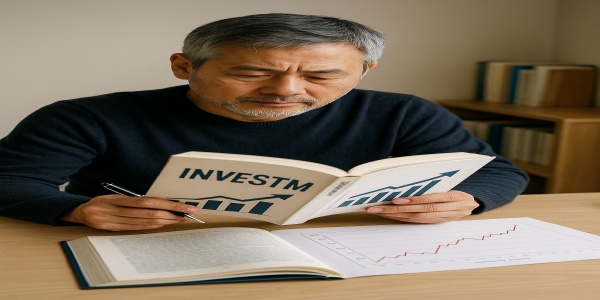

📈【増やす力】投資への誤解を手放そう

「投資」と聞くと、40代・50代の中高年世代は特に「危ない」「自分には関係ない」と身構える人が多いのではないでしょうか。

でも『お金の大学』が伝えているのは、**「投資=危険」ではなく「投資=仕組みで資産を育てる方法」**という考え方です。

😰 投資=ギャンブルと思い込んでいませんか?

かつて日本では「株=ギャンブル」「投資=お金持ちがやるもの」というイメージが強くありました。

実際にバブル崩壊やリーマンショックを経験した世代にとって、「投資=失敗するもの」という刷り込みが残っているのも無理はありません。

でも、両学長ははっきり言います。

「貯金だけではお金は増えない時代。投資こそが、誰でもできる資産形成の方法」

つまり、投資は「短期で一攫千金を狙う賭け事」ではなく、

“長期でコツコツと資産を育てる仕組み” なんです。

🧭 投資を始める前に理解すべきこと

- お金を眠らせない

銀行に置いているだけでは、金利0.001%程度。物価が上がれば実質的にはお金の価値が目減りしてしまいます。 - 時間を味方にする

複利の力を使えば、少額の投資でも長期で大きく育ちます。

例:毎月3万円を年利5%で20年間積み立てると、元本720万円 → 約1,200万円に。 - リスクを分散する

一つの株に全額投資するのではなく、投資信託やインデックスファンドで幅広い資産に分けることで、リスクは大きく下がります。

📊 図解:貯金と投資の違い

| 項目 | 貯金 | 投資 |

|---|---|---|

| 増え方 | ほぼゼロ(金利0.001%) | 複利で増える(年3〜5%を想定) |

| リスク | ほぼゼロ | 元本割れの可能性あり |

| メリット | 安心・流動性が高い | 長期的にお金を育てられる |

| デメリット | インフレに弱い | 短期的な値動きで不安になりやすい |

👉 投資の本質は「貯金で守り、投資で育てる」という役割分担にあります。

✍️ 筆者のリアル体験

筆者も以前は「投資=怖いもの」と思い込んでいました。

株価が上下するニュースを見るだけで「自分には無理」と感じていたんです。

しかし『お金の大学』をきっかけに少額からインデックス投資を始めたところ、

毎月自動で積み立てる仕組みができ、気づけば「お金が自分の代わりに働いてくれている」と実感できるようになりました。

利益が数千円でも、それは「お金に働いてもらう」という大きなマインドチェンジでした。

🌟 投資は中高年にとって“安心の仕組み”になる

中高年世代の多くは「もう遅い」と感じがちですが、両学長はこう言います。

「気づいた“今”が一番若い」

投資は20代から始めるのが理想でも、40代・50代からでも十分間に合います。

むしろ「老後資金を備える最後のチャンス」として、今こそ正しく投資を学ぶことが重要なんです。

行動例

少額(毎月1万円程度)からインデックスファンドに積立投資を始める。証券口座を開き、まずは“習慣化”を目指す

注意点

短期で儲けようとする投資(デイトレードや怪しい投資話)は避ける。長期・分散・積立を守ることが最重要

筆者の一言

投資は「怖いもの」ではなく「未来を守る仕組み」です。始めるハードルを下げて、一歩を踏み出すだけで人生の安心感が変わりますよ

🪙インデックス投資・NISA・iDeCoの徹底活用

投資を「怖いもの」から「資産を育てる仕組み」だと理解できたら、次のステップは 具体的な方法 を知ることです。

『お金の大学』では、初心者から中高年まで安心して取り組める手段として インデックス投資 と、税制優遇制度である NISA・iDeCo が紹介されています。

📊 インデックス投資とは?

インデックス投資とは、市場全体の値動きに連動する投資信託を購入する方法です。

たとえば「日経平均株価」「S&P500」などを丸ごと買うイメージ。

- メリット

- ✅ 長期的に右肩上がりの市場成長に乗れる

- ✅ 個別株と違い、分散投資になる

- ✅ 運用コスト(信託報酬)が安い

- デメリット

- ❌ 短期的には上下の値動きがある

- ❌ 爆発的な利益は得にくい

👉 ただし「長期・分散・積立」の三原則を守れば、初心者でも安心して資産形成できるのが最大の強みです。

🪙 NISA(少額投資非課税制度)の活用

NISAは、投資で得た利益にかかる約20%の税金がゼロになる制度です。

- つみたてNISA(新NISAのつみたて枠)

- 年間120万円まで非課税で積立可能

- 長期投資に適した投資信託のみ対象

- 中高年が「老後資金を準備する仕組み」として最適

- 成長投資枠(新NISA)

- 年間240万円まで投資可能

- 個別株やETFにも投資できる

- 少しリスクを取っても資産を増やしたい人向け

👉 NISAは「使わないと損」と言えるほど優遇が大きい制度です。

👴 中高年こそiDeCoを活用すべき理由

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を自分で準備するための制度です。

- メリット

- ✅ 掛金が全額所得控除(節税効果が大きい)

- ✅ 運用益も非課税

- ✅ 60歳以降に年金や一時金として受け取れる

- デメリット

- ❌ 60歳まで引き出せない

- ❌ 口座管理手数料がかかる

👉 中高年の場合、掛けられる期間は短いかもしれませんが、節税+運用益非課税の二重メリットは大きな魅力です。特に年収が高めの層ほど、節税効果が実感しやすいのが特徴です。

📚 具体例:中高年の投資シナリオ

- 50歳会社員の場合

- つみたてNISA:毎月3万円をインデックスファンドに投資

- iDeCo:毎月1万円を掛金として積立(節税メリット享受)

→ 60歳までの10年間で、元本480万円 → 約650万円(想定利回り3〜4%)に成長しつつ、毎年12万円の所得控除で節税も可能。

✍️ 筆者の実体験

筆者も40代後半でつみたてNISAをスタートしました。

最初は少額でも「毎月積み上がる資産残高」を見るたびに、安心感が増していったんです。

さらにiDeCoを活用することで、節税メリットも実感。確定申告で還付金を受け取ったとき、「制度を知っているかどうかで、人生の安心度がこんなに違うのか」と痛感しました。

⚖️ NISAとiDeCoの使い分け

- 柔軟性を重視する人 → いつでも引き出せるNISAがメイン

- 節税効果を重視する人 → 所得控除があるiDeCoを優先

- 最適解 → NISAで資産形成+余裕があればiDeCoで節税

行動例

証券口座を開設し、まずは「つみたてNISA」で毎月1〜3万円を自動積立設定する。その後、余裕があればiDeCoを追加する

注意点

iDeCoは60歳まで引き出せないため、生活費や教育費が必要な資金は必ず別に確保してから始めること

筆者の一言

投資は「知識が武器」になります。NISA・iDeCoという制度を賢く活用すれば、中高年でも未来に大きな安心を積み立てられますよ

⚠️中高年がやりがちな投資の失敗例

投資は「未来を守る仕組み」ですが、特に40代・50代の中高年世代は、焦りや不安から間違った選択をしやすい世代でもあります。

『お金の大学』でも繰り返し警告されているように、「知識不足 × 焦り × 甘い言葉」 がそろうと、投資の失敗につながるのです。

😰 よくある中高年の投資失敗パターン

- 「短期で一発逆転」狙い

→ 老後資金の不足を一気に解消しようとして、リスクの高い商品に大金を投じてしまう。 - 「元本保証」「絶対儲かる」という甘い言葉に騙される

→ 高利回りをうたう詐欺や実体のない投資案件に資産を失うケース。 - 過去の成功体験に固執する

→ 株バブルや不動産バブル時代のイメージで、「昔はこれで儲かった」と考えてしまう。 - 必要なお金まで投資に回す

→ 生活費や教育費を削ってまで投資に回し、相場の下落で生活が苦しくなる。

📉 失敗例①:仮想通貨に全額投入

50代男性、退職金の一部を仮想通貨に投入し、短期間で数百万円の含み益を得る。

しかし、その後の暴落で半分以上を失う。

👉 問題は「分散せずに一つの投資先に全額を賭けた」こと。

📉 失敗例②:外貨建て保険に加入

銀行の窓口で「安全で利回りが高い」と勧められ、外貨建て保険に契約。

ところが為替リスクや高額な手数料で、思ったほど資産が増えないどころか元本割れ。

👉 「保険と投資は分ける」という原則を知らないまま契約してしまった例。

📉 失敗例③:デイトレードにのめり込む

中高年の中には「退職後の時間を使って株のデイトレで稼ごう」と考える人もいます。

しかし短期売買はプロでも難しく、手数料や精神的ストレスだけが積み重なり、多くが失敗します。

👉 「投資=仕事」となってしまい、本来の安心を得る目的から外れてしまう。

🛡️ 失敗を避けるための原則

- 長期・分散・積立を守る

→ 一発勝負を避け、リスクを分散させる。 - 生活防衛資金を確保してから投資する

→ 万が一の出費に備えて生活費6か月〜1年分は現金で持つ。 - 再現性のない儲け話に乗らない

→ 「誰でも簡単に儲かる」という話は、ほぼ例外なく危険。

✍️ 筆者の実体験

筆者も投資を始めたばかりの頃、「短期間で結果を出したい」という気持ちから、個別株を衝動買いして大きく損をしたことがありました。

でも、その失敗があったからこそ、「仕組みで増やす」インデックス投資の大切さに気づけました。

行動例

投資を始める前に「生活防衛資金は確保できているか?」「一つの商品に偏っていないか?」をチェックリスト化する

注意点

退職金や貯金の大部分を一度に投資しないこと。少額から始めて仕組みを学びながら慣れていくのが安全

筆者の一言

投資は「一発逆転」ではなく「未来を守る仕組み」です。焦らずコツコツ積み上げれば、失敗を避けつつ安心を育てられますよ

🛡資産を守るための知識と心構え

お金を「貯める」「稼ぐ」「増やす」と積み重ねてきても、もしその資産を失ってしまったら意味がありません。

『お金の大学』で紹介される4つ目の力――それが 「守る力」 です。

これは単に盗難や詐欺から守るだけではなく、「正しい情報を見極め、自分の判断で資産を守る姿勢」 を意味しています。

🔑 なぜ「守る力」が特に中高年に必要なのか?

- 老後資金を狙われやすい

40代・50代は退職金や貯蓄をある程度持っているため、悪質な業者や詐欺師のターゲットになりやすい世代です。 - 情報アップデート不足

若い頃からの金融常識に縛られ、最新の制度や投資商品を知らないまま契約してしまうリスクがあります。 - 「家族のために」という気持ちを悪用される

真面目で責任感が強い中高年ほど、「安心のため」「備えのため」と言われると断りづらい心理が働きます。

🕵️♂️ よくある中高年の資産トラブル

- 不要な保険への加入

→ 医療保険やがん保険に重複して入りすぎてしまい、支出がかさむ。 - 外貨建て金融商品

→ 為替リスクや手数料が高く、思ったほど資産が増えずに元本割れすることも。 - 高額情報商材・副業詐欺

→ 「絶対に儲かる」「月収100万円」などの甘い言葉につい契約してしまう。

📊 図解:資産を守る力のフレームワーク

| 守る対象 | 脅威 | 対策 |

|---|---|---|

| 資産(お金) | 詐欺・不要な保険・高額商材 | 正しい知識を身につける / 契約前に必ず第三者へ相談 |

| 個人情報 | SNSや怪しいサイト | 公的機関・大手サービス以外では安易に入力しない |

| 心理 | 不安・焦り・責任感 | 「冷静に一晩寝かせる」を習慣にする |

👉 「守る力」は金融リテラシーだけでなく、「冷静に考える心の習慣」でもあるのです。

📚 守る力を鍛えるための行動

- 本や信頼できるメディアから学ぶ

→ 両学長の書籍や動画、金融庁や消費者庁のサイトなど、公的な情報を活用する。 - 契約は必ず持ち帰る

→ その場でサインせず、家族や信頼できる人に相談してから決める。 - 仕組みを理解してから始める

→ 「分からないけど安心そうだから」ではなく、「仕組みを理解できたから」契約する。

✍️ 筆者の実体験

筆者もかつて、銀行で外貨建て保険を勧められました。

「円安になればお得」「資産形成と保険が一度にできます」という言葉に一瞬心が揺れましたが、

『お金の大学』を読んでいたおかげで「保険はシンプルでいい」という考えを思い出し、契約を踏みとどまれました。

もしあのとき契約していたら、長期間資産を拘束されていたはずです。

🌟 「守る力」が人生を変える

守る力は「派手さ」はありませんが、損失を避けるだけで人生は大きく変わります。

100万円を増やすのは大変ですが、100万円の損失を防ぐのは今日からでもできる行動。

「増やす」以上に「守る」が、中高年の人生を豊かにするカギなんです。

行動例

契約や投資の話が出たら、必ず一度は「持ち帰って調べる」習慣をつける

注意点

「親切そうな人が言っているから大丈夫」と思わないこと。営業マンは会社の利益のために動いているケースが多い

筆者の一言

守る力は「疑う力」ではなく「確かめる力」です。知識と冷静さがあれば、あなたの資産はしっかり守れますよ

🚫詐欺・不要保険・情報商材に騙されない方法

「守る力」が弱いと、せっかく貯めて増やした資産が一瞬で失われる危険があります。

特に40代・50代の中高年は「老後資金が不安」「家族のために備えたい」という心理を突かれ、詐欺や不要な保険、高額情報商材に狙われやすいのです。

😈 中高年が狙われやすい理由

- まとまった資産がある(退職金・貯蓄など)

- 将来への不安が強い(年金・健康・介護)

- 「家族のために」という責任感が強い

- 最新の金融知識に疎くなりがち

👉 真面目で責任感がある人ほど、「安心そうに見える商品」に引き寄せられてしまうのです。

⚠️ よくある詐欺・不要商品の例

- 外貨建て保険

「為替差益でお得」と言われるが、手数料が高く元本割れリスクも大きい。 - 高額な医療保険・がん保険

生活防衛資金があれば不要なケースが多いのに、「備えが大切」と過剰に契約させられる。 - 投資詐欺

「元本保証で年利10%」「必ず儲かる」など、常識的にあり得ない条件を提示。 - 情報商材ビジネス

「月収100万円の副業ノウハウ」などと高額で販売されるが、実体はほぼ再現性ゼロ。

📊 図表:危険な商品チェックリスト

| セリフ | 要注意度 | 理由 |

|---|---|---|

| 「元本保証なのに高利回り」 | ★★★ | あり得ない条件、典型的な詐欺 |

| 「今契約しないと損します」 | ★★★ | 即決を迫るのは詐欺の常套手段 |

| 「みんなやってますよ」 | ★★ | 社会的安心感を装う心理操作 |

| 「保険と投資が同時にできます」 | ★★ | どっちつかずの商品で手数料が高い |

👉 この表の条件に1つでも当てはまったら「一度立ち止まる」のが鉄則です。

🛡️ 騙されないための対策

- その場で契約しない

→ 一晩寝かせるだけで冷静な判断ができる。 - 第三者に相談する

→ 家族や信頼できる人に話してみる。怪しい案件はすぐに見抜かれることが多い。 - 情報の出所を確認する

→ 金融庁や消費者庁のサイトで注意喚起が出ていないか調べる。 - 小さく試す

→ いきなり大金を投じず、まずは少額から始めて様子を見る。

✍️ 筆者の実体験

筆者も過去に「外貨建て保険」を勧められた経験があります。

「円安の今だからこそお得」と営業トークを受け、一瞬契約しそうになりました。

しかし『お金の大学』で「保険は最低限でよい」と学んでいたおかげで、冷静に断ることができました。

知識がなかったら、数十万円の損失につながっていたかもしれません。

🌟 「守る力」は最大の投資

資産を増やすことに注目が集まりがちですが、実際には「守る」ほうが効果は大きいです。

100万円を増やすのは難しいですが、100万円の損失を防ぐのは今日からでもできます。

「疑う力」ではなく「確かめる力」を持つことが、中高年にとって最大の資産防衛策なのです。

行動例

商品を勧められたら、必ず「契約前に消費者庁や金融庁のサイトで確認する」習慣をつける

注意点

「安心そうだから」「銀行が勧めているから」という理由で契約しない。必ず仕組みを理解して納得してから選ぶこと

筆者の一言

詐欺や不要な保険にお金を奪われるのは、一番もったいない失敗です。正しい知識と冷静な判断で、あなたのお金を守りましょう

🌱【使う力】浪費・消費・投資の見極め

『お金の大学』の最後に登場する力が 「使う力」 です。

「お金は貯めることが目的ではなく、人生をより良くするために使うもの」――この考え方を理解できないと、どれだけ稼いで貯めても、結局は不安や不満に支配されてしまいます。

中高年世代は特に「子どものため」「老後のため」と自分を後回しにしがちですが、本当の豊かさは 「どう使うか」 によって決まるのです。

💸 浪費・消費・投資の違い

お金の使い方は、大きく分けて3つのカテゴリーに整理できます。

| 区分 | 具体例 | 得られる効果 |

|---|---|---|

| 浪費 | 衝動買い、必要ないブランド品、飲みすぎ | 一時的な快楽だけで残らない |

| 消費 | 家賃、光熱費、食費、通勤費 | 生きるために必要な支出 |

| 投資 | 学び、健康、経験、時間短縮、家族との体験 | 将来の自分や人間関係を豊かにする |

👉 ポイントは「支出=悪」ではなく、「何のために使っているか?」を意識すること。

😰 中高年が陥りやすい落とし穴

- 浪費を“ご褒美”と勘違いする

ストレス解消のために衝動買いをしてしまい、結局使った後に後悔する。 - 消費を削りすぎて生活の質を下げる

節約しすぎて健康や快適さを犠牲にし、逆に医療費やストレスが増える。 - 投資を後回しにする

「今さら勉強しても遅い」「旅行は贅沢」と考えて、未来の豊かさを閉ざしてしまう。

🌟 幸せにつながる「投資的な使い方」

両学長がすすめるのは、以下のようなお金の使い方です。

- 自己投資

本を買う、学び直しの講座を受ける、資格取得など。知識は一生の資産になります。 - 健康投資

ジム、健康食品、定期健診。病気を防ぐことは、長期的にお金の節約にもつながります。 - 時間投資

家事代行、タクシー、時短家電。自分の時間を買うことは、心の余裕を生みます。 - 経験投資

旅行、家族とのイベント、趣味への挑戦。経験はお金では買えない思い出を残してくれます。 - 人への投資

プレゼント、寄付、誰かを助ける支出。人間関係や感謝の連鎖が自分に返ってきます。

✍️ 筆者の実体験

筆者も以前は「お金は貯めるもの」とばかり思っていました。

しかし、読書やセミナーにお金を使うようになってから、自分の視野が広がり、ブログ運営や副業にも役立つ知識を得られました。

さらに旅行や家族との時間にお金を使うようになったことで、「貯金残高」よりも「心の充実度」が増えていったのです。

🌱 「あなたにとっての投資」とは?

お金をどう使うかに「正解」はありません。

大切なのは「これは自分にとって浪費?消費?投資?」と一度立ち止まって考えること。

その習慣がつくだけで、日々のお金の使い方が変わり、人生の豊かさも変わっていくんです。

行動例

買い物前に「これは浪費?消費?投資?」と自問し、投資的な支出を意識して選ぶ

注意点

「投資だから」と無理にお金を使いすぎないこと。自分の生活バランスに合った範囲で実行する

筆者の一言

お金の「使い方の質」を高めれば、収入や貯金額が同じでも人生の満足度は大きく変わります。使い方こそ、豊かさの本質ですよ

📚自己投資・経験投資で人生を豊かにする実例

「使う力」の中でも特に大切なのが 自己投資 と 経験投資 です。

『お金の大学』でも強調されているように、お金を“ただ消費して終わり”にするのではなく、未来の自分を成長させ、人生を豊かにすることに使うのがベストなんです。

🎓 自己投資の効果は「お金以上に返ってくる」

自己投資とは、自分のスキル・知識・健康にお金を使うこと。

- 学びへの投資

本・講座・資格取得は、知識を資産化する行動です。例えば数千円の本が、数十万・数百万円の収入増につながることもあります。 - 健康への投資

定期的な運動や食事改善へのお金は、病気予防につながり、将来の医療費や介護リスクを減らします。 - 働きやすさへの投資

パソコンや椅子、デスク環境を整えることも立派な自己投資。日々の生産性とストレスの減少に直結します。

👉 自己投資は「支出ではなく資産づくり」なんですよ。

🌍 経験投資が人生に残すもの

経験投資とは「形には残らないけど、心に残るもの」にお金を使うことです。

- 旅行

新しい土地や文化に触れることで視野が広がる。特に中高年にとっては「人生の後半をどう生きるか」のヒントになります。 - 人との時間

家族や友人との外食・イベントは、お金では買えない信頼関係を築いてくれます。 - 挑戦

趣味を始める、ボランティアに参加するなどの体験は、自分の「第二の人生」を彩る投資です。

👉 物は壊れても、経験は一生の財産として残ります。

📊 図解:自己投資と経験投資の違いと相乗効果

| 投資の種類 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 自己投資 | 本・学習・資格・健康管理 | スキル向上・収入増・健康寿命UP |

| 経験投資 | 旅行・イベント・人との時間 | 心の充実・人間関係の深化 |

👉 両者をバランスよく取り入れることで、「経済的自由」だけでなく「精神的自由」も実現できます。

💡ふるさと納税も「経験投資」のひとつ

自己投資や経験投資は、必ずしも「出費」で終わるものではありません。

その代表例が ふるさと納税 です。税制優遇を受けながら、地域の特産品や体験を楽しめる仕組みは、まさに「得しながら豊かになる投資」なんですよ。

👉 ふるさと納税の仕組みや実践方法を、こちらの記事で詳しくまとめています。

🔗 ふるさと納税の完全ガイド:お得に楽しみながら地域貢献する方法

✍️ 筆者の実体験

筆者自身も、ブログを始めた頃に数万円の講座を受講しました。

正直「高いな」と思いましたが、その学びから得た知識が記事執筆に活き、収益につながりました。

また、旅行にお金を使うようにしたことで、記事の題材や人生の気づきも増え、**「自己投資 × 経験投資の相乗効果」**を実感しました。

🌟 中高年に伝えたいこと

40代・50代は「もう遅い」と思いやすい年代ですが、自己投資や経験投資は年齢に関係ありません。

むしろ社会経験がある今だからこそ、その学びや経験を深く味わい、自分や周りに還元できるのです。

行動例

1か月の予算のうち数%を「自己投資・経験投資用」と決め、本や旅行など未来を豊かにする支出にあてる

注意点

「投資だから」と言い訳して浪費にならないように。成果や気づきが得られるかどうかを基準にする

筆者の一言

自己投資も経験投資も「今を楽しみながら未来をつくる」支出です。お金の価値を最大化する最高の使い方だと思いますよ

🌟5つの力を貫く本質:「選べる人生」を取り戻す

『お金の大学』で紹介される「5つの力」は、単なるテクニック集ではありません。

貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う――これらは 「自分の人生を自分で選べる状態」 を取り戻すための仕組みなんです。

🧩 5つの力はどうつながっているのか?

- 貯める力:家計の土台をつくる

無駄な固定費を削減し、生活防衛資金を確保する。ここが弱いと投資も副業も続けられません。 - 稼ぐ力:収入源を増やす

給与一本に依存せず、副業やスキルを通じて“選択肢”を増やす。たとえ副収入が月1万円でも「自分で稼げた」という自信は人生を変えます。 - 増やす力:お金に働かせる

インデックス投資など仕組みを利用して、時間を味方にしながら資産を育てる。中高年でも「気づいた今」が一番若い。 - 守る力:資産を奪われない仕組み

詐欺・不要な保険・情報商材に惑わされない。学び続けることこそ最大の防衛策。 - 使う力:お金で未来を形づくる

浪費ではなく自己投資・経験投資にお金を振り向けることで、「お金=幸せの道具」として機能させる。

👉 これらは単発のスキルではなく「循環」なんです。どれか一つが欠けても、人生は回りません。

💡 経済的自由の本質とは?

両学長が伝える「経済的自由」とは、贅沢や派手な生活のことではありません。

むしろ 「日々の選択を自分で決められる自由」 です。

- 今日、行きたくない職場に行かなくてもいい自由

→ 精神的なストレスから解放される - 大切な人と過ごす時間を自分で選べる自由

→ 家族・友人との関係を犠牲にしなくて済む - 不安に振り回されずに「やりたいこと」に挑戦できる自由

→ 趣味や学び、社会貢献にお金を使える

👉 つまり経済的自由とは「収入の額」ではなく、「選択肢の広さ」なんです。

😌 中高年が再起動できる理由

40代・50代になると「もう遅い」と感じやすいですが、むしろ中高年だからこそ意味があります。

- 生活水準を見直せる

→ 固定費の見直しは、若い世代より金額インパクトが大きい。 - 社会経験が活きる

→ 副業や発信では、豊富な体験談やスキルが価値になる。 - 未来を真剣に考えられる

→ 老後や健康の不安があるからこそ、実行力が高まる。

👉 「気づいた今」が人生で最も若い日。始めるのに遅すぎることはありません。

✍️ 筆者の気づき

筆者も最初は「もっと早く知っていれば」と後悔しました。

しかし実際に行動を重ねて気づいたのは――

- 無駄な保険を解約して数十万円が浮いた

- 副業で得た1万円が想像以上に心を軽くした

- 投資で「お金が働いている」感覚を得られた

こうした小さな積み重ねが「選べる人生」につながるということです。

🌟 まとめ:5つの力は人生の再起動ボタン

- 貯める力 → 土台を整える

- 稼ぐ力 → 選択肢を増やす

- 増やす力 → 将来を支える

- 守る力 → 無駄を防ぐ

- 使う力 → 幸せを育む

これらが揃ったとき、人はお金に縛られず「自分の意思で人生を選べる」ようになります。

お金の勉強は単なる節約術ではなく、人生を再起動するための教養 なんです。

行動例

今の自分に足りない「5つの力」を1つ選び、1か月だけ集中して強化してみる

注意点

全てを同時に完璧にやろうとすると挫折しやすい。小さくてもいいから継続を優先する

筆者の一言

お金の5つの力を整えることは、自分の人生を自分に取り戻す作業です。中高年だからこそ、その意味を深く実感できると思いますよ

🚀筆者の再起動ストーリーと中高年へのメッセージ

『お金の大学』を手に取ったのは、筆者が40代後半に差しかかった頃でした。

正直な気持ちは「もっと早く知りたかった…」という後悔。

しかし読み進めるうちに、「今からでも間に合う」と思えたことが、人生の再起動の第一歩になったのです。

🛡️ 保険の見直しで数十万円の余裕を得た

以前は、よく分からないまま複数の保険に加入していました。

営業マンの「安心ですよ」の言葉を信じて、毎月2〜3万円。年間にすると30万円以上。

でも『お金の大学』で学んだのは、「保険は最低限でいい」というシンプルな真実でした。

そこから掛け捨て共済と生活防衛資金だけに絞り込み――

結果、年間20万円以上の固定費削減 に成功。

精神的にも「お金を無駄にしている」というストレスから解放されたのです。

💻 副業ブログで「自分にもできる」を実感

副業=若い人のものだと思っていました。

でも社会経験がある中高年だからこそ、発信できる価値があると気づいたんです。

試しに始めたブログは、最初はアクセスもゼロ、収益もゼロ…。

しかし記事を書き続けるうちに「自分の経験が誰かの役に立つ」という感覚を得られました。

収益は小さくても、「お金を生み出せる自分」 を実感したことが、人生に大きな自信を与えてくれたのです。

💹 投資で「お金が働く」という体験を得た

つみたてNISAを始めてからは、毎月の入金が「未来へのチケット」のように感じられるようになりました。

最初は数百円、数千円の利益でも、「銀行口座に眠らせるだけでは得られなかった感覚」を得たのです。

「お金が自分の代わりに働いてくれている」

この実感は、中高年の不安を大きく和らげ、将来への安心感につながっていきました。

😌 恐れが減り、「選べる人生」への扉が開いた

この一連の行動を通じて、筆者が得た最大の変化は「お金への恐れが減ったこと」でした。

以前は「老後が不安」「将来が怖い」と思うことばかり。

でも今では、無理に贅沢をしなくても 「必要なときに選べる」 人生に近づけている実感があります。

✉️ 中高年へのメッセージ

- 遅すぎることはありません。

- 小さな一歩が積み重なれば、大きな安心に変わります。

- 行動すれば「お金の不安」から解放され、「人生の主導権」が戻ってきます。

筆者は『お金の大学』をきっかけに、人生の再起動ボタンを押せました。

そしてこの体験を、中高年のあなたに伝えたい。

「お金の教養こそ、再スタートの原動力になる」 ということを。

行動例

まずは保険や通信費など「毎月の固定費」を1つ見直す。すぐに効果が出やすく、行動の弾みになる

注意点

「一気に全部変えよう」と焦らないこと。小さな変化を積み上げていく方が確実に続けられる

筆者の一言

人生の後半だからこそ、「学び直し」「やり直し」には大きな意味があります。中高年こそ、お金の教養で人生を再起動しましょう

❓読者への問いかけ:あなたはお金で自由を得たいですか?

ここまで『お金の大学』を通して、お金の「5つの力」を深掘りしてきました。

けれど、知識を得ただけでは人生は変わりません。

最後に大切なのは、「あなた自身がどう行動するか」 です。

そこで改めて問いかけます。

💭 あなたは日々の支出を意識できていますか?

- 毎月なんとなく払っているスマホ代や保険料に、「本当に必要か?」と立ち止まったことはありますか?

- 「固定費を整える」だけで、あなたの将来の安心は劇的に変わるかもしれません。

💭 あなたは自分の力で収入を生み出した経験がありますか?

- 副業やスキルシェアなど、小さくても「自分の力で稼ぐ体験」をしたことがありますか?

- たとえ月5,000円でも、それは「給与以外に依存しない自分」を育てる第一歩になります。

💭 あなたはお金を“眠らせて”いませんか?

- 貯金だけで安心しようとしていませんか?

- インデックス投資やNISA・iDeCoを知るだけでも、お金は「ただの紙切れ」から「働く資産」に変わります。

💭 あなたは「守る力」を持っていますか?

- 「銀行が勧めてきたから安心」と思って契約していませんか?

- 正しい知識を持つだけで、不要な保険や詐欺から資産を守れます。

💭 あなたはお金を「未来をつくるため」に使えていますか?

- 自己投資や経験にお金を使うことで、心の豊かさを得ていますか?

- ただ老後に備えるだけでなく、「今をどう生きたいか」にも意識を向けていますか?

🌟 最後のメッセージ

筆者が伝えたいのは――

「お金の自由」とは大金を持つことではなく、「選べる人生を生きられる状態」 です。

今日という日が、あなたの再起動のスタート地点になるかもしれません。

この記事を読んでいる今だからこそ、自分に問いかけてみてください。

👉 あなたは、お金で自由を得たいですか?

行動例

この記事を読み終えたら、紙やスマホに「自分のお金の課題」を1つだけ書き出し、今日から行動を始める

注意点

「時間があるときにやろう」と先延ばししないこと。未来は今日の選択の延長にしかありません

筆者の一言

問いかけに答えるのは、あなただけ。小さな行動でも、未来は必ず変わりますよ

📖まとめ:『お金の大学』がくれる人生の選択肢

ここまで紹介してきた『お金の大学』は、単なるマネー本ではありません。

本当に伝えたいのは――

「お金を正しく扱えるようになれば、人生の選択肢が広がる」 というシンプルな真実なんです。

💡 お金は「目的」ではなく「手段」

- 多くの人は「もっと稼ぎたい」「お金を増やしたい」と思います。

- しかし『お金の大学』が教えてくれるのは、お金はあくまで 「幸せな人生を実現するためのツール」 にすぎないということ。

👉 経済的自由とは「自分の時間と生き方を自分で選べる状態」なんです。

🧩 5つの力の相互作用

- 貯める力 → 無駄を削り、人生の土台をつくる

- 稼ぐ力 → 収入源を増やし、人生の選択肢を広げる

- 増やす力 → お金を働かせ、未来の安心を積み上げる

- 守る力 → 詐欺や不要な支出から資産を守る

- 使う力 → お金を「自己投資・経験」に振り向け、心の豊かさを育てる

👉 この5つをバランスよく取り入れることで、人生の不安が和らぎ、希望のある未来を選び取れるのです。

😌 中高年世代にこそ必要な理由

40代・50代になると「もう遅い」と思いがちですが、むしろこれからこそが正念場。

- 老後資金を備えるため

- 第二の人生を楽しむため

- 健康・人間関係・経験を大切にするため

👉 『お金の大学』は、中高年にとって 「再起動の教科書」 になる一冊です。

✍️ 筆者の気づき

筆者自身もこの本を通じて、

- 不要な保険をやめてお金の余裕を得た

- 副業で「自分にもできる」と自信を得た

- 投資で「お金が働く」安心を知った

その結果、「お金が怖い存在」から「人生の味方」へと意識が大きく変わりました。

行動例

5つの力のうち、自分が一番弱いと思う部分を今日から1つだけ強化する

注意点

すぐに大きな結果を求めず、少額・小さな一歩から始めること。積み重ねが未来を変える

筆者の一言

『お金の大学』は、あなたに「選べる人生」というギフトをくれます。読むだけで終わらせず、今日から行動に移してくださいね

📖しめくくり:あなたの人生の主導権をもう一度、自分の手に

『お金の大学』を通して学んだ「5つの力」は、単なるマネー術ではありません。

本質は 「お金に振り回されない人生」から「お金を味方につける人生」へシフトすること。

💡 人生を変えるのは「金額」ではなく「選択肢」

多くの人が「収入が増えたら幸せになれる」と思いがちです。

しかし実際は、年収1,000万円を稼いでいても「会社に縛られる」「支出が膨らむ」状態では豊かになれません。

👉 幸せを決めるのは収入の額ではなく、 「自分で選べるかどうか」 なんです。

🧭 中高年世代にこそ訪れる「再起動のチャンス」

40代・50代は、これまでの生き方の集大成を迎える年代です。

同時に、老後や健康への不安が強まり、「このままでいいのか」と自問するタイミングでもあります。

- 固定費を見直すだけで、人生の余裕が戻る

- 副業に挑戦することで「稼ぐ自信」が芽生える

- 投資を始めることで「お金が働いてくれる」安心感を得る

- 正しい知識を学ぶことで「守る力」が鍛えられる

- 自己投資や経験にお金を使うことで「心の充実度」が増す

👉 どれも大きな一歩ではなく、小さな一歩から始められるものです。

📊 考察:行動しないリスクの方が大きい

人は「お金の勉強は難しい」「投資は怖い」と思うあまり、何も行動しない選択をしてしまいます。

しかし実際には、「行動しないこと」こそ最大のリスク なんです。

- 行動しなければ、固定費は垂れ流され続ける

- 行動しなければ、副収入は一生ゼロのまま

- 行動しなければ、老後の不安は膨らむ一方

小さな一歩を踏み出すだけで、この流れは確実に変わります。

😌 筆者の願い

筆者もまた「もっと早く知りたかった」と悔しさを抱えた一人です。

でも、学び始めて気づきました。

「気づいた今日が、一番若い日」 だということを。

読者のあなたにも、その一歩を踏み出してほしい。

『お金の大学』は、そのための“再起動スイッチ”になるはずです。

行動例

この記事を読み終えたら、まずはスマホ代や保険など「固定費の1項目」だけを見直す行動に移す

注意点

一度に全てを変えようとせず、できることから順番に取り組むこと。挫折を防ぎ、成功体験を積み重ねられる

筆者の一言

お金の教養は「人生を守る盾」であり「未来を切り拓く剣」です。あなたの人生の主導権を、今この瞬間から取り戻してください

🌸関連記事もぜひチェック!