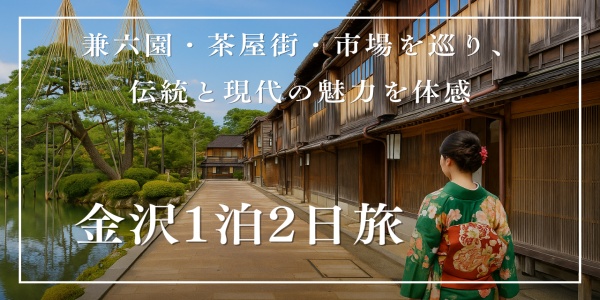

伝統文化と現代アート、そして海鮮グルメ。

加賀百万石の城下町を心ゆくまで楽しむための濃厚プランを徹底解説!

🏮 はじめに:加賀百万石の城下町が今も息づく金沢へ

北陸の中心都市・金沢は、「加賀百万石」の栄華を今に伝える城下町です。

江戸時代に前田家が築いた豊かな文化は、武家屋敷や茶屋街、伝統工芸に脈々と受け継がれ、現代の街並みにも独特の風情を残しています。

さらに、21世紀美術館や金沢駅の鼓門のように未来的な建築や現代アートが街に溶け込み、古さと新しさが見事に共存しているのです。

筆者と彼女が金沢を訪れたのは、ちょうど秋の始まりの頃でした。

駅に降り立った瞬間、涼やかな風に乗ってどこか懐かしい香りが漂い、心がふっと落ち着く感覚に包まれます。

彼女は「まるで時代を飛び越えたみたいだね」と目を輝かせ、筆者も思わず「ここは“歴史と現代の交差点”なんだよ」と答えました。

金沢の街には、歩くだけで時空を超えるような旅情があるのです。

そして金沢は、単に歴史を感じるだけの街ではありません。

- 四季折々の美しさを楽しめる 兼六園

- 情緒あふれる ひがし茶屋街

- 現代アートに触れられる 21世紀美術館

- 海鮮の宝庫 近江町市場

旅人を飽きさせない多彩な魅力がぎっしり詰まっています。

1泊2日という限られた時間でも、十分に「文化・食・芸術・自然」のすべてを体験できるのが金沢の強みです。

この記事では、金沢を旅するうえで絶対に外せないスポットを網羅しつつ、筆者と彼女の臨場感ある体験談を交えて紹介していきます。

さらに、効率よく巡れるモデルコースや交通アクセス、宿泊の選び方、季節ごとのアレンジ方法まで徹底的に解説。

👉 ガイドブック以上に実用的で、しかも「読んで楽しい」記事を目指します。

あなたがこれから金沢を訪れるとき、この記事が「旅のシナリオ」として役立ち、さらに「人生の再起動」を考えるきっかけになることを願っています。

歴史の重みと現代の感性が共鳴する街、金沢へ。

さあ、旅の始まりです。

🏯 金沢の歴史背景と文化の厚み

金沢という街を語る上で外せないのが、加賀百万石の歴史です。江戸時代、加賀藩を治めた前田家は、徳川幕府に次ぐ石高を誇り、その繁栄から「加賀百万石」と呼ばれました。この豊かさは、単に軍事力や財力だけでなく、芸術や文化の発展に惜しみなく投資されたことにあります。

武家文化だけでなく、町人文化や職人文化も育まれた金沢は、京都や江戸とはまた違う「地方都市ならではの多層的な文化の厚み」を持つのが特徴です。金箔や加賀友禅、九谷焼といった伝統工芸は、その代表的な成果と言えるでしょう。

筆者と彼女が訪れた際も、街を歩くだけでこの歴史が肌で感じられました。石畳の小道に差し込む夕日を見ながら、彼女は「昔の人も同じ風景を見ていたのかな」とつぶやき、筆者は「そうだよ、金沢は“時間の層”が重なっている街なんだ」と答えました。観光地という枠を超え、金沢そのものが「歴史の教科書」であり「文化の舞台」なのです。

📊 加賀百万石と金沢文化の成り立ち

| 時代 | 出来事 | 金沢文化への影響 |

|---|---|---|

| 16世紀 | 前田利家が金沢城に入城 | 城下町の基盤が築かれる |

| 江戸時代 | 加賀藩が「加賀百万石」と呼ばれるほどの繁栄 | 武士・町人・職人文化の融合が進む |

| 明治期以降 | 廃藩置県で藩政は終焉 | 伝統工芸が地域産業として根付く |

| 現代 | 21世紀美術館など現代アートが登場 | 「伝統と革新の共存」という新しい魅力が加わる |

※表は文化的な流れを簡潔に整理したもの。本文ではさらに深掘りして解説しています。

💡 金沢文化の特徴

- 城下町文化の厚み

京都に似た伝統を持ちながらも、独自の発展を遂げた地方都市としての個性がある。 - 伝統工芸の豊かさ

加賀友禅・九谷焼・金箔細工など、400年以上続く職人の技術が現代にも息づいている。 - 芸術への投資

藩政時代に茶の湯や能楽、美術品収集が奨励され、今なお市民文化に根付いている。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

金沢の歴史を感じるなら「金沢城公園」と「石川県立歴史博物館」をセットで巡るのがおすすめです。現地で学んだ情報を街歩きにリンクさせると、理解が一気に深まります。

注意点

歴史スポットは展示内容が膨大なので、事前に「テーマ」を絞って見学すると効率的です。時間配分を考えずに訪れると、ただ歩いて終わってしまうことがあります。

筆者の一言

歴史を知ると街の見え方がまったく変わります。筆者自身も、金沢城の石垣を前にした時、「ただの城跡」ではなく「数百年分の人の営み」が重なった象徴だと感じ、強い感慨を覚えました。

🌸 兼六園:四季を彩る日本三名園の魅力

金沢観光の象徴とも言えるのが、日本三名園のひとつ 兼六園 です。岡山市の後楽園、水戸市の偕楽園と並ぶ名園として知られ、加賀藩主・前田家が長い年月をかけて造り上げた大名庭園。広大な園内には、池や小川、築山や茶屋が点在し、歩くたびに違う風景が現れる「回遊式庭園」の魅力を存分に味わうことができます。

「宏大・幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望」──この六つの景観要素を兼ね備えることから「兼六園」と名付けられたと言われています。庭園美の完成度だけでなく、歴史・文化的価値も含めて、まさに日本を代表する庭園の一つなんです。

🍃 四季ごとの魅力

兼六園の最大の魅力は、何度訪れても違う顔を見せる四季の表情にあります。

- 春:桜が咲き誇り、園内は華やかな薄桃色に染まります。特に「霞ヶ池」周辺は、桜と水面のコントラストが息をのむ美しさです。

- 夏:青々とした木々に囲まれ、木陰に入ると心地よい風が抜けます。庭園内のせせらぎや滝が涼を運び、暑さを忘れさせてくれます。

- 秋:紅葉に包まれる季節。唐崎松や栄螺山の周辺は特に色鮮やかで、赤・黄・橙のグラデーションが広がります。

- 冬:雪吊りで有名な光景。雪景色に映える唐崎松は、まさに絵画のようで「これぞ金沢の冬」と言える風物詩です。

筆者と彼女が訪れたのは秋。紅葉が庭全体を彩り、落ち葉が水面にゆらめいていました。彼女が「まるで一枚の日本画に迷い込んだみたい」と言った時、筆者は「金沢の四季は、自然そのものがアートなんだね」と返しました。

🏞️ 園内の見どころ

兼六園は広大で、ただ歩くだけではもったいないほど見どころが多いです。

- 霞ヶ池(かすみがいけ)

庭園の中心にある大きな池で、周囲に映る木々の姿が幻想的。池の中に浮かぶ小島や石橋も絵になる景観です。 - 徽軫灯籠(ことじとうろう)

兼六園のシンボルともいえる灯籠。二本足で立つ独特の形が印象的で、多くの旅行者が写真を撮る定番スポットです。 - 唐崎松(からさきまつ)

加賀藩13代藩主が近江唐崎から苗を移した黒松。冬になると「雪吊り」が施され、金沢の冬景色を象徴する存在になります。 - 内橋亭(うちはしてい)

池のほとりに立つ風雅な茶屋。藩主や武士が実際に休息した建物で、当時の文化を体感できます。

📌 図解:兼六園の楽しみ方(簡易イメージ)

| 季節 | 主な見どころ | 雰囲気の特徴 |

|---|---|---|

| 春 | 桜・霞ヶ池 | 優美で華やか |

| 夏 | 緑の木陰・せせらぎ | 涼やかで清涼感 |

| 秋 | 紅葉・栄螺山 | 鮮やかで情緒豊か |

| 冬 | 雪吊り・唐崎松 | 幻想的で静寂 |

👉 表はシンプルにまとめましたが、実際の体験談を組み合わせると一層臨場感が増します。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

兼六園は広いので、入口でパンフレットを手に入れてから「霞ヶ池 → 徽軫灯籠 → 唐崎松」の順で巡ると効率よく回れます。

注意点

混雑する時間帯(特に午前中と桜・紅葉シーズン)は写真スポットが人でいっぱいに。時間をずらす、または平日を狙うのがおすすめです。

筆者の一言

庭園の中で感じる四季は、単なる観光ではなく「時間の流れを味わう体験」でした。秋の夕暮れ、紅葉の中で彼女と見上げた空は、忘れられない一枚の絵になっています。

🏘️ ひがし茶屋街:情緒あふれる古い町並み散策

金沢の町歩きで絶対に外せないのが、ひがし茶屋街。国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されているこのエリアは、江戸時代の面影をそのまま残す木造建築の茶屋が軒を連ねています。格子戸から漏れる柔らかな光、石畳に響く下駄の音、そして漂うお香の香り…。歩くだけで、まるで江戸の時代に迷い込んだかのような気分になるのです。

筆者と彼女が足を踏み入れた瞬間、夕暮れの赤みを帯びた光が格子に反射し、通り全体が柔らかな黄金色に包まれていました。彼女は「映画のワンシーンみたい」と声を上げ、筆者は「ここは時間がゆっくり流れている気がするね」と返しました。観光地でありながら生活の匂いも残る茶屋街には、他の都市では味わえない独特の魅力があります。

🍵 茶屋建築の特徴と文化

茶屋街の建物には独特の意匠が施されています。

- 2階部分に張り出した格子窓「木虫籠(きむすこ)」

- 通りに面した長い板戸

- 表からは中が見えにくい造り

これは遊興の場であった茶屋の文化を反映しており、外部と内部をあえて隔てることで、特別な世界を演出していたのです。芸妓の舞や三味線が響き、豪商や武士が夜を過ごした華やかな歴史が、今も建物に息づいています。

🛍️ 今も息づく伝統と新しい魅力

現代のひがし茶屋街は、歴史的な建物を活かしながらも、カフェや甘味処、伝統工芸のショップが立ち並んでいます。

- 和菓子屋:加賀棒茶と一緒に楽しめる上生菓子は、季節ごとに意匠が変わり、旅の記憶を彩ります。

- 金箔体験ショップ:金沢名物の金箔を使った工芸体験や、ソフトクリームに金箔をのせる名物スイーツも人気。

- 工芸ギャラリー:加賀友禅や九谷焼など、職人の作品を直に見られるギャラリーは、単なる観光以上の学びがあります。

筆者と彼女も立ち寄った金箔ソフトのお店では、目の前で黄金色の箔がひらりと舞い降り、ソフトクリームに貼りつけられました。彼女が「贅沢すぎるデザートだね」と微笑むと、筆者は「これも加賀百万石の文化を味わう体験だよ」と返し、二人で笑い合いました。

📊 ひがし茶屋街の楽しみ方(整理表)

| 楽しみ方 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 散策 | 江戸風情の残る町並みを歩く | 夕暮れ〜夜は特に雰囲気抜群 |

| 食体験 | 和菓子・金箔ソフト・加賀棒茶 | 季節ごとに変わる味を楽しむ |

| 伝統工芸 | 加賀友禅・九谷焼・金箔工芸 | 見るだけでなく体験も可能 |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

夕方に訪れて、ひがし茶屋街を散策 → 甘味処で一休み → 夜はライトアップされた通りを歩くと、昼とは違う情緒が楽しめます。

注意点

観光地として人気が高いため、昼間は観光客で混み合います。静けさや風情を味わいたいなら、朝か夕方以降が狙い目です。

筆者の一言

茶屋街を歩いて感じたのは「街そのものが物語を語っている」ということ。過去と現在が溶け合うようなひとときは、金沢旅行のハイライトになりました。

🖼 金沢21世紀美術館:現代アートと街の新しい顔

金沢の観光で歴史や伝統を堪能したら、次は現代アートの世界へ足を踏み入れてみましょう。金沢21世紀美術館は、2004年に開館した比較的新しい施設ながら、今や国内外から多くの観光客が訪れる人気スポットです。設計は建築家ユニットSANAA(妹島和世・西沢立衛)が手掛け、ガラス張りの円形デザインが特徴。外からも中からも人々が自由に出入りできる「開かれた美術館」として、街のシンボルになっています。

筆者と彼女が訪れた日は平日にも関わらず、多くの人でにぎわっていました。彼女は「こんなに自由で明るい美術館って珍しいね」と驚き、筆者も「金沢って、伝統と革新の両方を本当に大切にしている街なんだよ」と答えました。ここでは“鑑賞する”というより“体験する”アートが中心で、訪れる人が作品と一体になれるのです。

💦 代表作「スイミング・プール」

21世紀美術館の象徴的な作品といえば、**レアンドロ・エルリッヒ作『スイミング・プール』**でしょう。上から見ると本物のプールのように見えるのに、実際は透明ガラスを通して下に人が歩いているという不思議な展示。

筆者と彼女もこの作品の前でしばらく立ち止まりました。上からのぞくと、まるで水中に人がいるように見え、彼女は「どうやって息してるの!?」と驚きの声。筆者が「実は仕掛けがあるんだよ」と笑いながら下の展示室に入ると、上から差し込む光とガラス越しの水の揺らめきが幻想的で、まるで本当に水中にいるような感覚を味わいました。

🎨 体験型アートの魅力

この美術館の最大の特徴は「体験型展示」です。単なる絵画鑑賞ではなく、空間そのものが作品であり、来館者が作品の一部になることを前提としています。

- カラー・ルーム:色彩の変化を体感できるインスタレーション。

- 回廊展示:ガラスの壁を通じて、屋外の景色と作品が融合する不思議な空間。

- 子ども向け体験ゾーン:世代を問わず楽しめる仕掛けが豊富。

「触れることができるアート」「体験できるアート」が多いため、美術館初心者や子ども連れでも楽しめる点が大きな魅力です。

📊 金沢21世紀美術館の特徴まとめ

| 特徴 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 建築デザイン | 円形ガラス張り(SANAA設計) | 「街に開かれた美術館」として象徴的 |

| 代表作 | 『スイミング・プール』 | 見る人も参加者になる体験型展示 |

| コンセプト | 体験型・参加型アート中心 | 美術初心者にも敷居が低い |

| アクセス | 兼六園から徒歩数分 | 歴史と現代アートを一度に楽しめる |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

兼六園を見たあとに立ち寄るのが効率的。庭園で自然と歴史を堪能したあと、美術館で現代アートに触れると「金沢の多面性」を実感できます。

注意点

人気スポットのため、土日祝はチケット売り場が混雑します。オンラインで事前購入しておくとスムーズです。また展示は時期によって入れ替わるので、公式サイトで最新情報をチェックしてから行くと安心。

筆者の一言

金沢21世紀美術館は、歴史と伝統に彩られた金沢の「新しい顔」でした。筆者と彼女も、ここで感じた自由な空気が金沢全体の魅力をさらに引き立てていると実感しました。

🦀 近江町市場:金沢の台所で味わう海鮮グルメ

「金沢の台所」と呼ばれる 近江町市場(おうみちょういちば)。約300年の歴史を誇り、加賀藩の時代から市民の食を支え続けてきました。市場内には約170もの店舗が並び、鮮魚店、青果店、精肉店、惣菜店、飲食店などがひしめき合っています。朝から地元の人々や観光客で活気にあふれ、まさに金沢の食文化の中心といえる存在です。

筆者と彼女が訪れたときも、通りの両側から威勢のよい掛け声が響き、魚の新鮮な匂いと人々の笑い声が混じり合っていました。彼女は「市場ってこんなに楽しいんだね」と目を輝かせ、筆者も「食べ歩きだけで一日過ごせそうだよ」と笑いながら歩きました。

🦀 金沢を代表する味覚たち

近江町市場では四季折々の旬を味わうことができます。特に有名なのは以下の食材です。

- ズワイガニ(加能ガニ)

11月の解禁とともに市場に並ぶ冬の王者。鮮度抜群の生ガニやゆでガニが所狭しと並び、甲羅の鮮やかな朱色が旅人の目を引きます。 - のどぐろ

「白身のトロ」とも称される高級魚。塩焼きや煮付けで味わうと、上品な脂の旨みが口いっぱいに広がります。 - 甘エビ

透明感のある身と濃厚な甘み。刺身で食べるとねっとりとした食感が楽しめます。 - 日本海の鮮魚

ブリ、イカ、ホタルイカ、バイ貝など、季節ごとに主役が変わるのも市場ならでは。

筆者と彼女は、場内の回転寿司店に立ち寄り、新鮮なのどぐろの握りを頬張りました。口の中で脂がとろける瞬間、彼女が「これ、今まで食べたお寿司で一番おいしい!」と感動し、筆者も頷きながら「金沢の海の力ってすごいね」と言葉を漏らしました。

🍣 市場ならではの食べ歩き体験

近江町市場では、寿司や海鮮丼だけでなく、食べ歩きも魅力です。

- カキの殻焼き:その場で焼き上げ、レモンを絞って豪快にかぶりつく。

- ウニの殻盛り:濃厚なウニをスプーンで一口ずつ味わう贅沢体験。

- 金箔ソフト:金沢らしさ満点のスイーツ。金箔がひらりと舞い降り、特別な気分を味わえます。

市場を歩くだけで「食の万博」を体験しているかのよう。観光名所としてだけでなく、グルメテーマパークとしての顔も持っています。

📊 近江町市場の楽しみ方(整理表)

| 楽しみ方 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 海鮮丼 | マグロ、のどぐろ、甘エビなど旬の魚を贅沢に | 店によってネタの個性が異なる |

| 回転寿司 | 市場直送の鮮魚を気軽に | 高級魚もリーズナブルに楽しめる |

| 食べ歩き | カキ・ウニ・金箔ソフトなど | 少しずつ色々試せるのが魅力 |

| お土産 | 干物、珍味、日本酒 | 家でも金沢の味を再現できる |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

午前中に市場へ行き、食べ歩きしながら海鮮丼を味わい、その後お土産を購入。午後からは金沢城やひがし茶屋街へ足を延ばすと効率的です。

注意点

人気店の海鮮丼は昼前に行列ができます。早めに訪れるか、あえてピークを外して15時頃に行くのも賢い選択です。

筆者の一言

近江町市場は単なる観光地ではなく、地元の暮らしと観光が交差する場所でした。市場での会話や匂い、食感の一つひとつが旅を豊かにし、「金沢を味わった」と胸を張って言える体験になりました。

🏛️金沢城公園:往時の姿を今に伝える城跡

兼六園に隣接する 金沢城公園 は、加賀藩主・前田家の居城「金沢城」の跡地を整備した公園です。16世紀後半、前田利家が入城して以来、加賀百万石の中心として栄えました。現在残るのは石垣や門、復元された櫓や建物ですが、その一つひとつから往時の威容を感じることができます。

筆者と彼女が訪れたのは夕暮れ時。白い漆喰と木材で復元された菱櫓がオレンジ色に染まり、石垣に長い影が落ちる光景は、まさに歴史が息づく瞬間でした。彼女は「昔のお殿様もここから同じ景色を眺めたのかな」と呟き、筆者は「きっとそうだろうね。金沢の街を守る誇りの象徴だったんだよ」と応えました。

🏯 石垣に見る職人技

金沢城は「石垣の博物館」と呼ばれるほど、多様な積み方が見られるのが特徴です。

- 野面積み(のづらづみ):自然石をそのまま組み合わせた古い形式。荒々しい美しさがある。

- 切込接(きりこみはぎ):石を丁寧に加工して隙間なく積んだ技法。堅牢さと整然とした美しさが共存。

- 打込接(うちこみはぎ):表面を平らに加工した石を組み合わせ、力強さを感じさせる積み方。

それぞれの石垣が築かれた時代や用途を反映しており、歩きながら比較するのも歴史好きにはたまらない体験です。

🌃 夜間ライトアップの幻想

金沢城公園は夜間にライトアップされる日があり、昼とは全く違う表情を見せます。

白漆喰の壁が光に照らされ、漆黒の空とのコントラストが際立つ様子は息をのむ美しさ。観光客だけでなく地元の人々にも人気のスポットです。

筆者と彼女も、復元された橋爪門付近で立ち止まりました。漆喰の壁が光に浮かび上がり、静かな夜気の中で見る城の姿は、昼間の賑やかさとは違う荘厳な雰囲気を漂わせていました。

📊 金沢城公園の見どころ(整理表)

| 見どころ | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 菱櫓・五十間長屋 | 復元建物 | 加賀藩の往時の姿を学べる |

| 石垣群 | 多様な積み方 | 「石垣の博物館」と呼ばれる所以 |

| 河北門 | 復元された表門 | 城の正面玄関として迫力あり |

| ライトアップ | 夜間の特別演出 | 幻想的な雰囲気でおすすめ |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

兼六園を見学した後、そのまま金沢城公園へ。昼は石垣や復元建物を歩きながら巡り、夜はライトアップを楽しむと二重の魅力を味わえます。

注意点

園内はとても広いため、歩きやすい靴がおすすめ。また復元建物は公開時間が決まっているので、訪問前に公式情報を確認しておくと安心です。

筆者の一言

金沢城はただの史跡ではなく、「加賀百万石の誇り」を今に伝える舞台でした。石垣に刻まれた職人たちの息遣いを感じながら歩くと、数百年前の人々とつながったような感覚になりました。

🛤️ モデルコース:金沢を1泊2日で巡るプラン

金沢はこぢんまりとした街ながら、歴史・文化・食・アートの魅力がぎゅっと詰まっています。1泊2日でも「歩くリズム」「食べる楽しみ」「感じた余韻」を十分に味わえるのが特徴です。ここでは、筆者と彼女が実際に歩いた旅の流れをなぞりながら紹介します。

🌅 1日目:歴史と文化に浸る

午前:兼六園 → 金沢城公園

朝の静けさに包まれた兼六園は、まるで別世界。人影も少なく、霞ヶ池に映る緑が水面に揺れる様子を、筆者と彼女は言葉を忘れて眺めていました。「ここでおにぎり広げたら最高だね」と彼女が微笑み、筆者も頷く。そこから金沢城公園へ足を延ばすと、石垣や櫓に触れ、数百年前にタイムスリップしたような気分に。

昼:近江町市場でグルメ散策

昼時の市場は活気そのもの。威勢のいい掛け声に背中を押されながら、筆者と彼女は海鮮丼を選び、さらに牡蠣や金箔ソフトも楽しみました。のどぐろの握りを食べた瞬間、彼女が「これを食べに来たんだよね!」と大笑い。市場を出ても舌の記憶と熱気が残り、旅の気分が一気に盛り上がりました。

午後〜夕方:ひがし茶屋街でゆったり

午後は石畳が続く茶屋街へ。夕陽が格子窓を照らし、通りは黄金色に染まります。筆者と彼女は金箔ソフトを片手に立ち止まり、「時間がゆっくり流れているみたい」と彼女が呟くと、筆者も「ここは“贅沢な静けさ”を味わう場所だね」と返しました。夜には格子戸から洩れる灯りが幻想的で、初日の締めくくりにぴったりでした。

🌄 2日目:現代アートと新しい金沢へ

午前:金沢21世紀美術館

朝の光がガラス建築に反射し、街と美術館が溶け合うように輝いていました。「スイミング・プール」で下を歩く人々を見て、彼女が「ほんとに泳いでるみたい!」と驚いた顔が忘れられません。伝統を味わった翌日に現代アートに触れると、金沢の奥行きがより深く感じられます。

昼:加賀料理のランチ

お昼は少し落ち着いた料亭で治部煮をいただきました。鴨肉にとろみのある出汁が絡み、口いっぱいに広がる優しい味わい。「体の奥まで温まるね」と彼女がほっとした表情を見せ、筆者も「これが百万石のもてなしなんだ」としみじみ思いました。

午後:武家屋敷跡&街歩き

午後は武家屋敷跡を散策。土塀の連なる静かな通りは、観光地の喧騒とは違う落ち着きがあり、暮らしの匂いを感じさせます。現代美術の余韻を残したまま歩くと、「伝統と生活」が不思議と繋がる感覚が生まれました。

夕方:旅のしめくくり

帰りの新幹線まで少し時間があり、再び市場へ立ち寄って日本酒や干物をお土産に購入。駅に向かう道すがら「もう一泊したいね」と二人で声を揃えました。短い旅でも心の余白が広がり、金沢はまるで「時間そのものを贅沢に味わう場所」だと感じました。

📊 1泊2日モデルコース概要

| 日程 | 午前 | 昼 | 午後〜夜 |

|---|---|---|---|

| 1日目 | 兼六園・金沢城公園 | 近江町市場 | ひがし茶屋街(夕暮れ〜夜散策) |

| 2日目 | 金沢21世紀美術館 | 加賀料理ランチ | 武家屋敷跡 → 市場でお土産 → 帰路 |

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

「歴史(兼六園・金沢城)→ 食(市場)→ 文化(茶屋街)→ 現代(金沢21世紀美術館)」と流れを作ると、金沢を立体的に体験できます。

注意点

歩く距離が長めなので、スニーカーや歩きやすい靴がおすすめ。荷物は宿に預け、身軽に動くと街歩きが一層楽しくなります。

筆者の一言

実際にこのルートを巡ったことで「金沢は伝統と革新が同じ時間に呼吸している街」だと実感しました。筆者と彼女にとっても、心をリセットできる“再起動の旅”になったのです。

🚃 交通アクセス:東京・大阪からの行き方完全ガイド

金沢のいいところは、思い立ったらすぐ行ける距離感なんですよね。車窓の景色が少しずつ日本海側の色に変わっていく――その移ろいを感じる時間から、もう旅は始まっているのだと思います。ここでは最新ルートを押さえつつ、筆者と彼女が味わった“道中の楽しみ方”までまとめました。

🚄 東京 → 金沢:北陸新幹線「かがやき/はくたか」

- 所要:最速おおむね 2時間25分前後(かがやき)、ゆったり 約2時間50分(はくたか)。指定席前提の「かがやき」は停車駅が少なく、移動がすいっと短く感じますよね。

- 座席感:ふたり旅なら普通車指定で十分快適。読書派ならグリーン車で静けさを、記念日旅ならグランクラスで“ご褒美移動”という選び方も楽しいものです。かがやきは全席指定なのもポイントなんですよ。

ミニ体験談

朝の東京駅でコーヒーを買い、車窓が長野の山並みに差しかかるころには、空気の粒が少し澄んでいく感じがしました。彼女が「窓の青が深くなるね」とつぶやく。こういう小さな発見って、旅の“準備運動”にちょうどいいんですよね。

🦅 大阪・京都 → 金沢:敦賀で乗り換えが新標準

2024年春の延伸で、サンダーバードは敦賀止まりに。大阪/京都 →(サンダーバード)→ 敦賀 →(北陸新幹線)→ 金沢が新しい基本ルートです。総所要はおおむね2時間〜2時間20分台が目安。乗り換えが一度入る分、駅ナカ導線は頭に入れておきたいですね。

乗継のコツ(敦賀)

- 8〜12分の接続でもホーム間は案内が明快。ただ、旅行トップシーズンは人が流れやすいので、15分前後の余裕ある接続だと安心ではないでしょうか。

- サンダーバードは車内販売が基本ないので、駅弁や飲み物は出発駅で。敦賀で“名残の一杯”を買い足すのも楽しい過ごし方です。

ミニ体験談

大阪駅で鶏めしの駅弁を半分こ。敦賀で新幹線に乗り換えると、車内の空気がふっと静まって、気持ちも金沢モードに切り替わりました。「乗り換え、悪くないね」と彼女。テンポが生まれる感じ、ありますよね。

✈️ 飛行機(羽田/各地)+空港連絡バス

- 羽田 → 小松 約1時間、小松空港 → 金沢駅 連絡バスで約40分。ドアtoドアでは新幹線と大差ない場面もありますが、空路は天候に左右されやすいのが悩ましいところです。朝一番で飛んで、午前中から街歩きに入る“時短プラン”は気持ちいいですよ。

🚌 高速バス(夜行含む)

- 料金は抑えやすく、仕事帰りにそのまま乗って朝に到着というリズムが組めるのは魅力。体力配分と睡眠確保を味方につければ、旅費を賢く回せますよね。所要はおよそ7.5〜9.5時間の便が一般的です。

🧩 TIPS:移動を“旅のごちそう”に変える小ワザ

- 荷物は軽く:宿へ事前宅配(当日配送エリアも)を使うと、到着直後から身軽。駅ロッカーはピーク時に埋まりやすいので“預け前提”が楽なんです。

- 座席戦略:かがやきは全席指定。海側の景色にこだわるなら、号車位置と進行方向を事前チェックしておきましょう。

- 接続アプリを活用:敦賀での乗換えは“見取り図”を頭に入れておくと安心。ピーク時は12〜16分接続程度がストレス少なめ、と思いませんか。

📊 主要ルート早見(ざっくり目安)

| 出発地 | 基本ルート | 目安所要 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 東京 | 北陸新幹線(かがやき/はくたか) | 約2時間25分〜2時間50分 | かがやきは全席指定で速達。 |

| 大阪・京都 | サンダーバード → 敦賀乗換え → 北陸新幹線 | 約2時間〜2時間20分台 | 直通は廃止、乗継が新標準に。 |

| 羽田(空路) | 羽田→小松→空港バス | 約1時間40分+空港手続き | 早朝出発で“午前から街歩き”も可。 |

| 夜行バス | 首都圏→金沢 | 約7.5〜9.5時間 | 料金重視。到着後の朝活と相性◎。 |

※所要はダイヤや時期で変動します。最新時刻は公式時刻表・予約サイトでの確認をおすすめします。

行動例

東京発ならかがやきで午前着 → 近江町市場で早めランチ → 兼六園の流れが気持ちいい。関西発はサンダーバードで敦賀へ、乗換え後に金沢入り → ひがし茶屋街で夕景が馴染みますよね。

注意点

繁忙期は指定席が埋まりやすいです。敦賀の乗継は余裕を持った接続を選ぶと、旅のリズムが崩れません。サンダーバード車内販売は期待しない前提で、駅ナカ調達にしましょう。

筆者の一言

直通がなくなっても、敦賀で“旅の呼吸”を整える乗換えは悪くないんですよ。ホームに立つ短い時間さえ、これから出会う金沢の景色へ気持ちを連れていってくれる――そんな始まり方も、いいものではないでしょうか。

🏨 宿泊ガイド:加賀百万石のもてなしを体験

金沢での宿泊は、ただの“寝床”ではありません。そこには「加賀百万石の伝統文化」と「現代の心地よさ」が重なり、旅の余韻を深める大切な時間があるんですよね。筆者と彼女も実際に泊まってみて、「宿泊そのものが金沢体験の一部なんだ」と感じました。ここでは、読者がすぐに活かせるように 宿泊タイプ別の選び方 と 体験談 をまとめます。

♨️ 温泉旅館:加賀伝統のぬくもりを味わう

兼六園やひがし茶屋街から少し足を延ばすと、和倉温泉や湯涌温泉といった歴史ある温泉地が広がっています。加賀友禅の意匠が施された客室や、加賀野菜を使った懐石料理、そして大浴場から眺める四季折々の景色――これこそ「百万石のもてなし」ではないでしょうか。

筆者と彼女が湯涌温泉に泊まったとき、夜の静けさの中で露天風呂に浸かると、虫の音と湯の音だけが響きました。彼女が「時間が止まったみたいだね」とぽつり。まさに、日常から切り離された癒しの瞬間なんですよね。

補足ポイント

- 温泉街は中心部からバスや車で30分前後。街歩きと温泉宿泊を両立させるなら「1泊2日の2日目」に組み込むのがおすすめ。

- 食事付きプランは「朝夕とも部屋食」だとプライベート感が増し、カップル旅には嬉しい体験になります。

🏯 城下町旅館・町家ステイ:歴史をそのまま泊まる

金沢の中心部では、古い町家をリノベーションした旅館や民泊も人気です。格子戸を開けると畳の香り、木の梁が迎えてくれて「ここで暮らすように滞在できる」魅力があります。

筆者と彼女が選んだ町家宿では、朝食に加賀野菜のお味噌汁が出されました。何気ない一杯でしたが「地元の暮らしに触れている」感覚がして心に残ったんです。観光ホテルにはない温もり、これは町家ステイならではの体験ですよね。

補足ポイント

- 茶屋街周辺の町家宿はアクセス抜群。夜にそのまま茶屋街を散歩できるのが魅力。

- 設備はホテルに比べてシンプルなことが多いので「伝統体験重視」で選ぶのがおすすめ。

🏨 シティホテル:利便性と快適さの両立

金沢駅周辺には全国チェーンのホテルやデザインホテルも数多くあります。最新のアメニティ、駅近の立地、安定したWi-Fi――「効率重視」「出張ついでの観光」にもぴったり。

筆者と彼女も一度は駅前ホテルを選びました。荷物を置いてすぐ街歩きに出られる気軽さが最高で、「明日の朝も市場に寄ろうか」と予定を柔軟に組めるのが良かったんですよね。

補足ポイント

- 駅徒歩5分圏内のホテルは、観光拠点として一番動きやすい。

- 短期滞在や費用を抑えたい人におすすめ。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

「初めての金沢」なら1泊目はシティホテルで街歩き重視、2泊目は温泉旅館でゆったり、という組み合わせがメリハリあっておすすめです。

注意点

温泉街は市街地からやや距離があるので、移動時間を加味した旅程作りが大切です。町家宿は設備に差があるため、口コミを必ずチェックすると安心ですね。

筆者の一言

宿泊をどう選ぶかで、旅の印象は大きく変わるんですよ。筆者と彼女にとっては、温泉旅館での静けさも、町家での素朴な朝も、駅前ホテルでの気軽さも、それぞれ違った「金沢の顔」になりました。どのタイプを選んでも、思い出に刻まれる時間になるのではないでしょうか。

🍶 加賀料理と地酒:金沢の味覚を深掘り

金沢の旅で欠かせないのは、やはり 食と酒。加賀百万石の歴史と風土は、料理とお酒に凝縮されています。観光名所を巡ったあとは、テーブルの上で金沢を体験する時間が待っているのです。筆者と彼女も、料理と地酒を味わうたびに「ここでしか感じられない文化がある」と実感しました。

🥢 郷土料理の代表「治部煮」

加賀料理の代表格といえば 治部煮(じぶに)。鴨肉に小麦粉をまぶし、醤油ベースの出汁で煮込み、とろみをつけていただく一品です。山葵を少しのせて食べると、鴨肉の旨味と出汁の奥深さが際立ちます。

筆者と彼女が料亭でいただいた治部煮は、熱々の土鍋で運ばれてきました。蓋を開けた瞬間、ふわっと湯気に包まれ、鴨肉と出汁の香りが広がります。彼女が「これだけでご飯三杯食べられそうだね」と笑うと、筆者も「冬の寒さに負けない金沢の知恵なんだよ」と答えました。

補足解説

治部煮は「保存性が高く、栄養価もある」という点から、藩政時代の武家社会で重宝されてきた料理なんです。現代では料亭や旅館で必ずといっていいほど提供される定番。観光客にとっては「金沢の味=治部煮」というくらい、欠かせない一品になっています。

🥬 加賀野菜と郷土の味

金沢の食文化を語るうえで忘れられないのが 加賀野菜。代表的なものに、加賀れんこん・源助だいこん・加賀太きゅうりなどがあります。どれも江戸時代から栽培が続く伝統野菜で、地元の料亭では季節ごとにアレンジされた料理として登場します。

筆者と彼女は、冬に「加賀れんこんのすり流し」をいただきました。濃厚な口当たりなのに後味はすっと軽く、身体が芯から温まる感覚。「素材そのものがご馳走なんだよね」と彼女が呟いたのを、今でも覚えています。

🍶 石川の地酒文化

北陸・石川は 日本酒の宝庫。白山から流れる伏流水と、加賀平野の米どころを背景に、多彩な酒蔵が根付いています。辛口から芳醇な甘口まで幅広く、料理との相性を考えながら選べるのが魅力です。

おすすめ銘柄一例

- 天狗舞(白山市):ふくよかでキレのある味。治部煮や煮物と好相性。

- 手取川(白山市):華やかな香りと軽快さ。女性にも飲みやすい一本。

- 菊姫(白山市):重厚で力強い味わい。加賀料理の濃い味付けにマッチ。

- 福光屋(金沢市):金沢で最古の蔵元。純米酒にこだわり、食中酒にぴったり。

筆者と彼女は近江町市場の一角で試飲を体験しました。お猪口を手に取った彼女が「同じお米のお酒なのに、全然味が違うんだね」と驚く。筆者も「その違いを楽しむのが地酒巡りの醍醐味なんだよ」と語りました。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

夜は料亭や居酒屋で治部煮や加賀野菜を楽しみ、食後には地元の日本酒を少しずつ飲み比べてみましょう。旅先だからこそ「ちょっと贅沢な飲み方」をするのがおすすめです。

注意点

地酒は度数が高めのものも多いので、飲み過ぎ注意。市場や酒蔵で試飲したときは、公共交通機関を利用して移動するのが安心ですよね。

筆者の一言

料理とお酒は、金沢という街をもっと深く理解させてくれる存在でした。筆者と彼女にとって、治部煮の温もりも、地酒の芳醇さも「旅の記憶そのもの」。お腹だけでなく心まで満たしてくれる味わいだったんです。

🌍 季節ごとの楽しみ方とイベント

金沢の魅力は、四季がはっきりと移ろうことにあります。春夏秋冬の表情がまるで違うので、「いつ訪れるか」によって旅の印象は大きく変わるんですよね。筆者と彼女も、季節ごとに違った金沢を体験し、その度に「また来たい」と思わされました。

❄️ 冬:雪景色と蟹のごちそう

冬の金沢は、雪化粧した兼六園や城下町が幻想的。夜のライトアップでは、雪吊りに守られた松が闇に浮かび、まるで絵巻物のようでした。

冬の味覚といえば加能ガニ(ズワイガニ)。市場では活気ある競りの声が響き、料亭では濃厚な蟹味噌が供されます。筆者と彼女は「寒さを忘れるくらいの贅沢だね」と笑い合いながら、熱燗と一緒にいただきました。

イベント

- 「金沢城・兼六園ライトアップ」:雪の庭園が光に照らされる幻想的な催し。

- 「金沢百万石の冬の味覚市」:市場や駅周辺で冬限定のグルメを楽しめる。

🌸 春:桜と新緑の散策

4月上旬、金沢城公園や兼六園では桜が満開に。城の白壁と桜のピンクのコントラストは見事で、彼女が「これぞ日本の春だね」と目を細めていました。

春は加賀野菜も新鮮さを増す季節。市場に並ぶ山菜や筍を味わい、爽やかな地酒と合わせるのもおすすめです。

イベント

- 「金沢城・兼六園花見イベント」:夜桜ライトアップも人気。

- 「金沢春まつり」:市内各地で神輿やイベントが行われる。

☀️ 夏:祭りと涼やかな風情

夏の金沢は日差しが強いですが、茶屋街の石畳を歩くと意外と風が心地よいんですよね。彼女と訪れた夏の茶屋街では、風鈴の音が通りを涼しくしてくれていました。

夏の味覚は氷見の魚や岩牡蠣。市場で頬張る冷えた牡蠣は格別です。

イベント

- 「金沢百万石まつり」(6月):前田利家の入城行列を再現する壮大な祭り。

- 「灯篭流し」:浅野川で行われる幻想的な夏の風物詩。

🍁 秋:紅葉と芸術の香り

秋の兼六園は紅葉が見事。彼女と訪れたとき、足元に落ち葉がカサカサと音を立て、その響きに「秋って耳でも楽しめるんだね」と話したのを思い出します。

食では新米の季節。能登産コシヒカリの炊き立てご飯は、シンプルに塩むすびにしても感動的な美味しさでした。

イベント

- 「金沢ジャズストリート」:街全体が音楽に包まれるイベント。

- 「金沢城・兼六園の紅葉ライトアップ」:秋の庭園美を堪能。

🧳 季節による旅程アレンジ

- 冬旅:屋内観光(美術館・市場)+夜は温泉宿泊が安心。

- 春旅:花見シーズンは混雑必至。早朝や平日訪問が快適。

- 夏旅:暑さ対策でカフェ休憩を多めに組む。浴衣での散策も雰囲気抜群。

- 秋旅:芸術イベントと紅葉をセットにすると、文化と自然を同時に楽しめますよね。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

行きたい季節をテーマに決めてから旅程を立てましょう。たとえば「冬は雪景色と蟹」「春は桜と新緑」という具合に、季節ごとに楽しみを設定すると旅が鮮明になります。

注意点

冬は雪で交通が乱れることもあるので、余裕を持ったスケジュールが必要です。夏は日差しが強いため、日傘や帽子は必須ですよね。

筆者の一言

金沢は四季それぞれに「一期一会の表情」がありました。筆者と彼女にとっても、春の桜、夏の祭り、秋の紅葉、冬の雪景色――どの季節も違う宝物のように感じたんです。

🎁 伝統工芸とお土産:加賀友禅・金箔の世界

金沢といえば「工芸の都」。ただ単にお土産を買うだけではなく、職人の息づかいを感じ、歴史を自分の手でなぞる体験ができるのが最大の魅力なんですよね。

🎨加賀友禅:布に描かれる物語

加賀友禅は、白生地に草花や風景を絵画のように描き、彩り豊かに染め上げる伝統技法です。筆者と彼女が訪れた工房では、職人が筆先で細やかな線を描く姿に息をのみました。

「この線一本で表情が変わるんだよ」と説明を受けたとき、彼女は思わず「命が吹き込まれていくみたい」と呟きました。実際に友禅のハンカチ染め体験に挑戦すると、色を差すたびに布が生き生きと変化し、自分自身も作品の一部になれた気がしたんです。

おすすめ体験スポット

- 「加賀友禅会館」:染色体験や展示で伝統の技を間近に。

- 工房見学:職人との対話が最大の学び。

お土産選びのポイント

ハンカチやスカーフなら実用的で普段使いしやすい。特別な贈り物には額装された友禅画も喜ばれますよね。

✨金箔の世界:光で感じる金沢

金沢の金箔生産量は日本の約99%。つまり、ここでしか本物の「金箔の街体験」はできないんです。

工房で金箔を指先で触れた瞬間、息をするだけでふわりと舞い上がるほど繊細。筆者も彼女も思わず息を止めてしまいました。

体験の一例

- 箔貼り体験:小皿やお箸に金箔を貼り、自分だけの作品に。

- 金箔コスメ:フェイスパックや化粧水など、美容アイテムも人気。

- 金箔グルメ:金箔ソフトは「SNS映え」だけでなく、特別な瞬間を彩りますよね。

彼女は金箔入りの日本酒をお土産に選び、「開けるのは記念日の夜だね」と笑顔で話していました。旅の思い出が、その後の生活に続いていくのも金沢工芸の魅力です。

🛍️おすすめのお土産セレクト

- 加賀友禅の小物:日常で伝統を身近に感じられる。

- 金箔入りのお酒や和菓子:特別感が強く、贈り物に最適。

- 九谷焼の器:色鮮やかで食卓が華やぐ。

- 輪島塗の箸:能登の工芸も合わせて持ち帰れば、一層旅の幅が広がります。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

お土産を「買う」だけでなく「体験」してから選びましょう。工房で手を動かしたあとに選ぶと、モノ以上にストーリーが詰まった贈り物になります。

注意点

人気工房は予約必須。さらに金箔商品は繊細なので、持ち帰り用にしっかり梱包してもらうのが安心ですよね。

筆者の一言

伝統工芸は単なる観光要素ではなく、「旅を人生に持ち帰る方法」だと感じました。筆者と彼女にとって、加賀友禅のハンカチや金箔の酒は、ただの物ではなく“旅の時間そのもの”を封じ込めた宝物なんです。

✈️ 持ち物アドバイス:金沢旅行を快適にする工夫

金沢は「雨が多い」「雪が降る」「石畳や坂道が多い」という街ならではの特徴があります。そのため、他の都市旅行では必要ないのに、金沢だからこそ持っていくべきものがあるんです。

☔ 金沢名物「弁当忘れても傘忘れるな」

金沢は全国でも有数の雨の多い街。旅行者は予想以上に天候に左右されます。

- 折りたたみ傘+撥水加工のカバンカバー

→ 茶屋街や近江町市場を歩くとき、急に降る「にわか雨」に助けられる。筆者と彼女も、ひがし茶屋街で突然の小雨に遭遇したとき、この準備で服も荷物も無事でした。

❄️ 雪吊りシーズンに必須の靴対策

冬の兼六園や武家屋敷跡では、石畳が雪や氷で滑りやすくなります。

- 滑り止め付きブーツ or 携帯スパイク

→ 実際に冬の訪問時、彼女が「これがなかったら転んでたね」と笑ったことがありました。

🍵 お茶文化を楽しむための「マイボトル」

金沢は加賀棒茶が有名。街中の茶屋や土産店で購入して、自分のボトルに入れて持ち歩くと、散策の途中で金沢らしい一服が楽しめます。

→ 筆者と彼女も、ひがし茶屋街の茶舗で淹れたてをボトルに移して、その後の散策が一層心地よい時間になりました。

🎨 アート&工芸巡りのための小物

金沢21世紀美術館や工芸体験工房では、撮影や荷物の扱いに気を使います。

- 小さめクロスバッグ

→ リュックよりも邪魔にならず、作品や工芸品に触れるとき安心。 - モバイルバッテリー+大容量SDカード

→ アートや金箔スイーツを撮りすぎて「容量切れ・電池切れ」で後悔する人が多いので要注意。

🧧 市場と土産選びに役立つアイテム

近江町市場や金箔ショップでは、細々した買い物が増えます。

- エコバッグ(防水タイプ)

→ 魚介や酒など水滴のつくお土産を入れるときに必須。 - 小銭や電子マネー対応の財布

→ 市場は小銭払いも多いですが、最近はPayPayなどの電子決済も導入されているので両対応が安心。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

雨の多い金沢では「折りたたみ傘+撥水バッグ」で街歩き。冬は滑り止め付きの靴、茶屋街では小型クロスバッグを使うと快適さが大きく変わります。

注意点

気候の変化が激しいので「今日の天気」より「突然の変化」に備える意識が必要。市場のお土産は冷蔵が必要な場合があるので、配送サービスの活用もおすすめです。

筆者の一言

旅は「その街らしさ」に寄り添うほど心に残ります。金沢では、雨や雪に対応する工夫や、お茶・工芸・市場に合わせた持ち物が“旅を完成させるパーツ”なんですよね。

金沢で伝統と現代の魅力を楽しんだあとは、海を越えて佐渡島へ足を伸ばすのもおすすめです。金山遺跡やたらい舟体験、日本海に沈む夕陽など、城下町とはまったく違う表情が旅人を迎えてくれます。

👉 佐渡島の旅ガイド|金山遺跡・たらい舟・日本海の夕陽をめぐる1泊2日プラン

💡 まとめ:金沢の旅から得られる気づき

金沢を巡ると、まず感じるのは「伝統と現代が一緒に生きている」ということです。兼六園や茶屋街に漂う時代の香りと、21世紀美術館や駅の鼓門のような未来的な建築が同じ街に呼吸している。これって、まさに「過去を大切にしながら、新しい挑戦を恐れない姿勢」なんですよね。

筆者と彼女も、ひがし茶屋街の石畳を歩いた後に美術館を訪れたとき、「数百年前と数十年前の感性が同時に味わえる街って珍しいよね」と語り合いました。過去と未来が並んで存在する景色は、人生においても大切なことを教えてくれる気がしたんです。

- 過去を受け入れ、学ぶこと → 武家屋敷や兼六園で感じた「積み重ねの価値」

- 今を楽しむこと → 近江町市場で食べた一口の海鮮が心を満たしてくれる瞬間

- 未来に挑戦すること → 21世紀美術館や新幹線駅が象徴する「変化を恐れない金沢」

この3つの要素が、まさに「人生を再起動する」ためのヒントになってくれるのではないでしょうか。

🎓金沢から学べる“人生の再起動哲学”

- 環境の変化を受け入れる柔軟さ

金沢は雪や雨に適応する工夫を積み重ねてきた街です。旅行中も、天候の急変に合わせて予定を調整する柔軟さが必要でした。これは人生においても「変化を恐れず受け入れる姿勢」に通じます。 - 文化を守りながら更新する力

加賀友禅や金箔工芸は伝統を守りつつも、アクセサリーやカフェメニューなど新しい形で現代に生きています。人の生き方も同じで、過去の経験を守りながら、アップデートしていくことが大切ですよね。 - “今この瞬間”を大切にする感性

市場で食べたのどぐろの握りも、冬に飲んだ甘酒も「その瞬間にしか出会えない味」でした。人生も同じで、「今」をどう楽しむかが未来の幸福感につながるんだと強く感じました。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

旅先で「過去・現在・未来」を意識して歩くと、単なる観光が“人生を考える時間”に変わります。歴史スポットと現代アートを交互に入れると、金沢ならではのバランスが感じられますよ。

注意点

ただ写真を撮るだけでは“気づき”は生まれません。立ち止まって風景を眺めたり、彼女や仲間と感想を言葉にしてみると学びが深まります。

筆者の一言

金沢の旅は、「過去の自分を受け入れつつ、新しい未来へ歩き出す」ことを後押ししてくれる体験でした。これは筆者自身にとっても人生を再起動するヒントになったし、読者のみなさんにとっても“生き方を考える旅”の参考になればうれしいです。

金沢で「伝統と現代の融合」を感じたあとは、さらに大自然と文化の迫力を味わえる富山へと足を伸ばすのもおすすめです。アルペンルートの壮大な山岳風景や、世界遺産・五箇山の合掌造り集落、氷見の海の幸が待っています。

👉 富山アルペンルート&五箇山・氷見完全ガイド|大自然と文化を体感する2泊3日の旅

🌙 しめくくり:旅の余韻と次の能登への誘い

金沢の街を巡り終え、夕暮れの茶屋街を歩いていたときのこと。

格子戸から洩れる柔らかな灯りに照らされながら、彼女がふと立ち止まりました。

「ここで過ごした時間、ずっと宝物にしたいな」

その言葉は、観光の楽しさを越えて、筆者の胸に深く響きました。

金沢で見た景色、食べた味、触れた文化――そのすべてが「過去を受け入れ、未来に進む勇気」をそっと後押ししてくれるものだったのです。

筆者は彼女に微笑みながら答えました。

「うん。きっと次は能登で、新しい宝物を一緒に見つけよう」

そう口にした瞬間、金沢の旅が「点」ではなく「線」として続いていくことを実感しました。

人生の旅路も同じで、一つの体験が終わりではなく、次の体験へとつながっていくんですよね。

だからこそ、読者のあなたにも伝えたい。

金沢での学びと感動を心に刻みながら、次は能登の海と大地が奏でる物語に出会ってみませんか。

兼六園で見上げた雪吊りの松が、厳しい冬をしなやかに耐えて美しく立っていたように、私たちの人生もまた、困難の中で輝きを生み出せる。

その気づきは、きっとあなた自身の“再起動のきっかけ”になるはずです。

金沢での1泊2日は、単なる観光ではなく、「人生をもう一度歩き出す勇気」を授けてくれる特別な旅でした。

そしてその続きは、能登で待っています。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

金沢旅行を終えたら、次は能登の旅へとステップをつなげましょう。金沢駅から能登半島へ向かうルートを調べ、次の旅の舞台を準備することが“旅の線”を生みます。

注意点

能登は自然豊かで観光地が点在しているため、金沢のようにコンパクトには回れません。宿泊地や移動手段を事前にしっかり押さえておくことが大切です。

筆者の一言

金沢で感じた「伝統と現代の調和」は、人生そのものに重なりました。そして次は能登――自然と人が織りなす物語が、新しい視点をきっと与えてくれるでしょう。旅も人生も、終わりではなく続いていくもの。あなた自身も、ここから新しいページを一緒に開きませんか。

🌸関連記事もぜひチェック!