東京から2時間で出会える静けさの楽園。

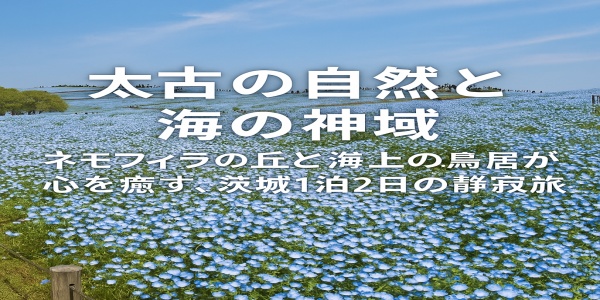

ネモフィラの丘や大洗磯前神社、地元グルメをめぐる「心を取り戻す」茨城1泊2日モデルコース

🌿 はじめに|茨城の旅がくれる「静けさの力」

私たちは日々、知らないうちに心をすり減らしながら生きています。

- 朝の満員電車で押しつぶされそうになりながら通勤する

- スマホには絶え間なく届くメールやSNS通知

- 週末さえも予定を詰め込み、休んでいるつもりが逆に疲れてしまう

頭では「こなしている」つもりでも、心の奥では「少し立ち止まりたい」と叫んでいる──そんな経験は誰にでもあるはずです。

🕊 日常から距離を置くことの大切さ

心の声に耳を傾けるために必要なのは、海外旅行や長期休暇のような大げさなものではありません。

「ほんの少し日常から距離を置くこと」。それだけで、心は不思議と整っていきます。

東京からわずか1〜2時間でアクセスできる茨城県は、その絶好の舞台です。

派手な観光資源で注目を集めるわけではないけれど、ここには「静けさの中に深さを見出す力」があります。

🌊 今回の旅のテーマ

今回の旅で筆者と彼女が選んだのは、「太古の自然」と「海辺の静寂」 をテーマにした1泊2日のモデルコース。

- 季節ごとに姿を変える「ひたち海浜公園」

- 海に立つ神秘の「神磯の鳥居」を擁する大洗磯前神社

- そして市場で味わう地元の海鮮や郷土料理

どれもが都会の喧騒とは正反対にある存在で、まるで時間の流れがゆっくりと解けていくような体験でした。

🌱 茨城の魅力とは?

「なぜ茨城なの?」とよく聞かれます。

たしかに、観光雑誌の表紙を飾るのは京都や沖縄のような華やかな場所かもしれません。

しかし、茨城を実際に訪れるとわかります。

- 人混みから解放される広大な自然

- 波の音と風の音がつくり出す静けさ

- 派手ではないが心に深く響く文化と歴史

これらはまさに「静かな豊かさ」であり、忙しさに疲れた大人にこそ必要な癒しなのです。

📖 記事の進め方

このリライト記事では、筆者と彼女が実際に過ごした時間をベースにしながら、

- 各観光スポットの魅力

- 歴史や文化的背景

- 現地で体験したエピソード

- そして「なぜ心が整うのか」という心理的考察

を かなりかなりかなり深掘り して紹介していきます。

単なる観光ガイドにとどまらず、「自分を取り戻す旅」という新しい視点を盛り込むことで、読者の方が「自分も行ってみよう」と思える記事を目指します。

💡 この旅が教えてくれること

- 旅とは刺激だけでなく“余白”を持つことでもある

- 静けさの中でしか気づけない、自分自身の声がある

- 遠くに行かなくても心はリセットできる

この3つの気づきは、茨城という地だからこそ得られた学びでした。

行動例

- 週末や連休に「静けさをテーマにした近場の旅」を計画する

- 観光地を詰め込みすぎず、“何もしない時間” を予定に組み込む

注意点

- 写真やSNS投稿に気を取られすぎると、静けさを感じにくくなる

- 「有名どころを全部回ろう」とすると逆に疲れてしまう

筆者の一言

茨城は、派手な観光地ではないけれど、心の奥までじんわり染み込む力を持っています。

日常のざわつきから距離を置き、静けさに身をゆだねることで、本当の意味で“自分を取り戻す旅”になる──それが茨城の魅力なのです。

🚉 旅の始まり|東京から茨城へのアクセスと心の準備

茨城の旅の魅力は「思ったより近いのに、遠くへ来たような感覚が味わえること」。

東京からなら電車でも車でも約1〜2時間。移動の負担が少ないから、週末の小旅行や急なリフレッシュ旅にも最適なんです。

🚃 電車でのアクセスと楽しみ方

首都圏から茨城へ行くなら、まず便利なのが JR常磐線の特急「ひたち」「ときわ」。

上野駅や東京駅から乗れば、水戸・勝田方面まで直通で行けます。

- 上野 → 水戸:約1時間15分

- 東京 → 勝田:約1時間30分

早めに指定席を取っておけば安心。窓際の席を選ぶと、関東平野から少しずつ田園風景へと変わっていく景色を楽しめます。

車内販売や駅弁を買って、移動中からちょっとした旅気分を味わうのもおすすめです。

たとえば上野駅で買える「深川めし」や「牛肉どまん中」などの人気駅弁は、旅の序章を彩ってくれます。

🚗 車でのアクセスと寄り道の楽しみ

一方で、マイカーやレンタカーを利用するのも魅力的です。

常磐自動車道を利用すれば、都心から水戸まで約90分。途中のサービスエリアではご当地グルメが楽しめるのも車旅のメリット。

- 友部SA:茨城名産の納豆料理やメロンパン

- 守谷SA:地元野菜を使ったレストランやお土産コーナー

こうした寄り道も旅のワクワク感を高めてくれます。

車なら荷物を気にせず運べるので、お土産をたくさん買えるのもポイント。市場での買い物にもぴったりです。

⚖ 電車旅と車旅の比較

- 電車旅 → 渋滞の心配がなく快適。お酒やお弁当も楽しめて「旅気分」が強い

- 車旅 → 移動の自由度が高く、寄り道スポットも楽しめる。荷物が多い人や家族連れに便利

どちらを選ぶかは旅のスタイル次第ですが、共通して言えるのは「想像以上に近い」ということ。だからこそ「気軽に行けるのに、しっかり旅をした満足感」が得られるんです。

🧘 心を整えるための“出発前の習慣”

茨城へのアクセスは簡単だからこそ、つい「観光を詰め込みすぎる」計画を立てがち。

でも今回の旅のテーマは “静けさを味わうこと”。

そこで出発前に、こんな心の準備をしておくのがおすすめです👇

- 目的は“癒し”と心得る:「何カ所回ったか」ではなく「どう過ごしたか」を大切に

- スマホの通知をオフにする:移動中から“余白の時間”を楽しむ

- 移動を旅の一部と考える:窓の外の景色やBGMも、旅の大切な思い出になる

筆者と彼女も電車の中では「今日はスマホをなるべく触らないでおこう」と決めました。

ただ窓の外を眺めたり、お互いの好きな音楽をシェアしたりするだけで、心がゆるみ、「旅の入口」を自然に切り替えることができたんです。

行動例

- 電車旅なら「特急ひたち」の指定席を予約し、駅弁を用意して小さな旅気分を演出

- 車旅ならサービスエリアでご当地フードを楽しみつつ、余裕を持ったスケジュールを

注意点

- スケジュールを詰め込みすぎないこと。「全部回ろう」と思うと疲れがたまる

- 土日祝は道路が混むことがあるため、時間に余裕を持つこと

筆者の一言

茨城は“近いのに深い”。このアクセスの良さこそが、日常に疲れた心を癒す「リセットの旅」に向いている理由です。移動そのものも楽しみに変えてしまえば、旅はもう始まっています。

🌸 観光スポット①|ひたち海浜公園で“青の世界”を歩く

茨城を代表する景観のひとつが、国営ひたち海浜公園。

広さは東京ドーム約35個分、四季折々の花々が一面に咲き誇るまさに「花の楽園」です。

春のネモフィラ、秋のコキア、初夏のバラやチューリップ──。

訪れる季節によってまったく違う顔を見せる公園は、何度訪れても新しい感動を与えてくれます。

💙 ネモフィラの丘がくれる“青の奇跡”

4月中旬〜5月にかけて、約530万本ものネモフィラが丘一面を埋め尽くします。

その光景はまるで「空が地上に降りてきた」ようで、歩くたびに視界全体が青に包まれます。

筆者と彼女もその丘を歩きながら、風に揺れる花々と遠くに見える海を眺め、心がほどけていく感覚を味わいました。

五感体験のひとこと

- 視覚:地平線まで続く青の世界

- 聴覚:風に揺れる草花のサワサワという音

- 嗅覚:ほんのりとした草花の香り

- 触覚:春風に揺れるやわらかな空気

- 心:時間を忘れてただ「ここにいる」感覚

🚲 公園内の楽しみ方

公園はとても広大なので、歩くだけでは見切れません。

そこでおすすめなのが レンタサイクル。

以下のような回り方が効率的です👇

| エリア | 見どころ | ポイント |

|---|---|---|

| みはらしの丘 | ネモフィラ・コキア | 青と赤の“丘の絶景”が名物 |

| たまごの森 | チューリップ・スイセン | 春らしい彩りに癒される |

| プレジャーガーデン | 観覧車・遊具 | 家族連れにも人気 |

| 西口付近 | ネモフィラカフェ | 限定スイーツで休憩 |

途中で立ち寄ったカフェでは、ネモフィラソフトクリームを注文。

ほんのり塩味の効いたミルキーな味は、春風と一緒に旅の小さなハイライトになりました。

🍂 季節ごとに変わる“表情”

- 春(4〜5月):ネモフィラブルーに染まる丘

- 夏(7月):ひまわり畑と緑の木々

- 秋(10月):真紅に色づくコキア

- 冬(12月〜):落ち着いた芝生と冬枯れの静けさ

季節の移ろいがそのまま景色の変化として現れるのも、ひたち海浜公園の魅力です。

同じ丘でも「春は希望」「秋は静けさ」と、心に与える印象が変わります。

📝 豆知識|ネモフィラが人に与える心理効果

心理学的には「青色」は気持ちを落ち着かせ、集中力を高める効果があります。

実際、ネモフィラの丘で立ち止まると「深呼吸が自然にできる」と感じる人が多いのです。

- 青色 → 心拍数を落ち着かせる

- 自然のリズム → 自律神経を整える

- 広がりのある景色 → 自分の悩みを小さく感じさせる

単なる観光以上に「心の調律の場」として、ネモフィラの丘は価値があるのです。

行動例

- ネモフィラの見頃(4月中旬〜5月上旬)に合わせて訪れる

- レンタサイクルを利用して園内を効率よく回る

- カフェで限定スイーツを楽しみ、五感で春を満喫

注意点

- 混雑期は駐車場・入園口が非常に混むので朝早めの到着がおすすめ

- 丘は日差しを遮る場所が少ないため、帽子や日傘・水分補給を忘れない

筆者の一言

ネモフィラの丘は「ただの花畑」ではなく、心を解きほぐす場所です。

彼女と歩きながら、言葉を交わさなくても自然と心が寄り添う感覚を味わいました。

ここでの体験は、旅の目的を静かに思い出させてくれる時間でした。

👀 補足解説|花と人の関わりから考える「癒しの力」

🎨 花と色彩心理学

花畑の前に立つと“理由なく落ち着く”のは、色と形が心身にやさしく働きかけるからです。一般に、青は鎮静・緑は回復・赤は活力を後押しすると言われます。ひたち海浜公園のネモフィラ(青)や秋のコキア(赤)は、まさに季節ごとに異なる感情のスイッチを入れてくれます。

| 主な色 | 視覚印象 | 心の変化の傾向 | 旅での効果 |

|---|---|---|---|

| 青(ネモフィラ) | ひろがり・涼やかさ | 思考が整う/呼吸が深くなる | “静けさ”に浸りやすい |

| 緑(園路・林) | 安定・調和 | 目の疲れの緩和/安心感 | 歩くリズムが整う |

| 赤(コキア) | あたたかさ・勢い | 元気が出る/写真欲が高まる | “旅の高揚”をくれる |

ちいさな図解(色→感情→行動)

青 → 余白が生まれる → ゆっくり歩く

緑 → 安心する → 立ち止まり深呼吸

赤 → 気持ちが上がる → カメラを向ける

想定Q&A

Q. 青い景色の前で涙が出そうになるのはなぜ?

A. 青は“距離”や“空”を連想させ、思考を俯瞰しやすくします。心の中のざわめきと向き合えるため、感情がほどけやすいんですね。

なぜこの解説が必要?

色の働きを知っていると、「今日の自分に合う景色」を選べるからです。静まりたい日は青、気合を入れたい日は赤、といった具合に旅程を調整できます。

📷 SNS映えと癒し体験のバランス

花畑は“映える”場所ですが、撮ることが目的になると、癒しの手前で終わってしまうことも。おすすめはこのシンプル手順です。

撮る → 味わう → 共有 の3ステップ

- 撮る:まず数枚だけ撮影(露出や構図は最初にサッと)

- 味わう:カメラを下ろし、5呼吸 分だけ景色を眺める

- 共有:園外や休憩時に写真を選ぶ(現地ではスマホ最小限)

5-5-5ルール(実践しやすいミニ習慣)

- 5枚撮ったら → 5回深呼吸 → 5秒目を閉じて音・風・匂いを感じる

混雑を避けるちょい技

- 時間:開園直後 or 閉園前の斜光タイム

- 位置:人の流れとは逆回り/丘の“脇”から斜め構図

- レンズ:広角で“空の余白”を多めに入れると、混雑感が写り込みにくい

想定Q&A

Q. 写真に集中してしまい、癒やされた感覚が残りません…

A. 撮影のあと、意図的に“何もしない数分” を作ってください。五感を休ませる時間が“体験の定着”になります。

なぜこの解説が必要?

“映える”は楽しい。でも、**心が満ちるのは「感じた時間」**です。バランスの意識が、旅の満足度を大きく変えます。

🏞️ 地域文化と観光資源としての花畑

花畑は“自然が勝手に咲かせた景色”ではありません。多くは地域の方の手入れや管理によって支えられています。

| 関わる人 | 役割 | 旅人ができること |

|---|---|---|

| 住民・ボランティア | 植栽・除草・案内 | 園路から出ない/声かけに笑顔で応じる |

| 行政・管理者 | 動線設計・安全管理 | 注意看板の順守/指定エリアでの撮影 |

| 地元店・農家 | お土産・食文化の提供 | 小さな買い物で応援/旬のものを選ぶ |

“花畑の経済圏”という視点

来園 → 駐車場・入園・カフェ → 直売所・市場で購入 → 体験談をポジティブに発信

この循環が次の季節の植栽費やメンテナンスにつながり、景色の持続可能性を高めます。

想定Q&A

Q. 立ち入り線がなくても、少しくらい花に近づいていい?

A. 根や株はデリケート。土に入らない=花畑を守る第一歩です。望遠側でやさしく寄りましょう。

なぜこの解説が必要?

「きれいだったね」で終わらず、“次の季節もこの景色に会えるように” をみんなで作れるから。旅人の小さな行動が風景を守ります。

行動例

- “色で選ぶ旅”を実践:青に浸かりたい日はネモフィラ、元気がほしい日はコキア

- 撮影のたびに5-5-5ルールを取り入れて、体験の余白を確保

- 直売所やカフェで小さなお買い物。花に関わる人たちを応援

- 管理路から出ない・花に触れない・三脚は人の流れを妨げない場所で

注意点

- 見頃は天候で前後します。最新の開花情報をチェックして計画を柔軟に

- 強風・強日差しの日は帽子・日焼け止め・飲料を必携(丘は日陰が少ない)

- アレルギー体質の方はマスク・目薬など対策を用意

- ドローンや商用撮影は事前許可の要否を確認

筆者の一言

“きれい”を超えて“満ちた”と感じた瞬間、私はカメラを下ろしていました。花は景色であると同時に、人が手をかけて続いていく文化。そのことを思うと、歩き方や撮り方もやさしくなれますね。次に訪れる誰かのために、今日の一歩を丁寧に。

🛐 観光スポット②|大洗磯前神社と海に浮かぶ「神磯の鳥居」

🌅 早朝参拝と朝陽の絶景

大洗磯前神社を訪れるなら、ぜひ 早朝 を狙ってみてください。水平線から昇る朝陽が、海の中に立つ「神磯の鳥居」を黄金色に染め上げる瞬間は、言葉を失うほどの神秘的な体験です。

鳥居の周囲では、荒々しい波が岩に砕け散り、そのしぶきが朝の光を受けてキラキラと輝きます。耳に届くのは 波音と風の音だけ。まるで自然そのものが祈りの声をあげているようで、訪れた人々の心を静かに包み込んでくれます。

筆者と彼女も夜明け前から境内に向かい、冷たい海風を受けながら待ちました。やがて東の空が赤く染まり、鳥居を背後から照らし出す光に二人で思わず手を合わせた瞬間──胸の奥がじんわりと温かくなり、涙が込み上げるような感覚に包まれました。

📖 神社の由緒と歴史背景

大洗磯前神社の創建は古く、856年(平安時代) にまで遡ると伝えられています。

そのとき海から現れたとされるのが、祭神「大己貴命(おおなむちのみこと)」と「少彦名命(すくなひこなのみこと)」。日本の国づくりや医療、酒造りに関わる神々として知られ、今も人々から厚い信仰を集めています。

境内は高台にあり、参道の石段を上りきると、目の前には雄大な太平洋が広がります。

古代から海上交通や漁業を支えた祈りの場であり、船乗りたちが海の安全を祈願するために訪れてきました。

鳥居が海に立てられたのは「神が降り立った地」と伝えられているため。つまり、ここは単なる景勝地ではなく、信仰の象徴としての神聖な意味 を持つ場所なのです。

🙏 地元信仰と観光の交差点

現在の大洗磯前神社は、観光地として多くの人が訪れる一方で、地元の方々にとっては変わらず「日常の祈りの場」です。

- 漁業の安全を祈る漁師

- 商売繁盛を願う地域の人々

- 受験や健康祈願に訪れる参拝者

それぞれの願いが、この海と空の下で静かに交わります。

さらに、大洗町自体はアニメや観光イベントでも知られ、特に「ガールズ&パンツァー(ガルパン)」とのコラボでも注目を集めています。アニメファンが聖地巡礼に訪れる姿も珍しくなく、伝統と現代文化が同じ場所に共存するユニークな空気感 が漂っています。

筆者と彼女も参拝のあと、境内で御朱印をいただきました。神職の方が「朝は特に気が満ちていますよ」と声をかけてくださり、ただの観光ではなく “祈りを共有する体験” になったのがとても印象的でした。

行動例

- 朝4時〜5時台に到着し、日の出と鳥居の共演 を体感する

- 境内の石段を上って太平洋を一望し、静かに深呼吸

- 御朱印帳を持参して、祈りの記録を残す

注意点

- 早朝は海風が冷たいため、防寒具は必須

- 鳥居近くは岩場で滑りやすいので、絶対に立ち入り禁止区域には入らない

- 人気の撮影スポットのため、三脚使用は周囲の迷惑にならないよう配慮を

筆者の一言

神磯の鳥居に朝陽が重なる瞬間は、人生で何度も体験できるものではありません。そこに立つと「祈りとは言葉よりも行動と環境がつくるもの」だと実感しました。大洗磯前神社は、ただ見るだけでなく、心で感じる神聖な空間 です。

🌅 考察パート|「祈りの場」が人に与える心理的効果

🧘♂️ 神社で得られる安心感と非日常体験

神社に入ると、歩幅が自然とゆっくりになり、声も小さくなります。これは環境の切り替え(鳥居・参道・石段・社殿という連続)が、私たちの注意を内側へ向けるためです。視覚(対称性・直線の参道)、聴覚(砂利の音・風の音)、嗅覚(木の香り)といった低刺激で規則的な感覚が、心拍や呼吸を整え、“ここは特別な場所だ”という非日常のモードへ導きます。

| 環境要素 | 身体感覚の変化 | 心の反応 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 鳥居・参道の直線 | 歩幅が整う | 余計な思考が減る | 注意が「今ここ」に戻る |

| 砂利の足音 | 一歩ごとに音が返る | リズム感が生まれる | 呼吸が深くなる |

| 境内の樹木・木陰 | 目の疲れが和らぐ | 安心感 | 不安の軽減 |

| 手水・参拝の所作 | 所作に集中 | 小さな達成感 | 自己効力感の回復 |

なぜこの表が役立つ?

どの感覚が落ち着きに効いているかを理解すると、混雑時でも自分で整える手がかり(歩幅・音・所作)を選べます。

🌊 海辺の祈りが日本文化に根付く理由

大洗磯前神社の「神磯の鳥居」は、海=境界という日本の感覚を強く思い出させます。海は生活の恵みと脅威の両方をもたらす存在。だからこそ、古来から海上安全・豊漁祈願の儀礼が受け継がれ、海に向かって手を合わせる所作が定着しました。

- 地理的要因:島国の日本では、海が“外界との境”であり“神が来る路”という認識が育ちやすい。

- 共同体の祈り:漁や交易は一人では完結しません。共同で祈る行為が、地域の結束と安心感をつくります。

- 音環境:波音は1/fゆらぎの代表格。脳の緊張をゆるめ、祈りの言葉がなくても心が鎮まる下地になります。

- 境界の美学:岩と海、闇と光、静と動が交わる“あわい(間)”で祈ることで、変化を受け入れる心が生まれやすい。

用語ミニ解説:1/fゆらぎ

規則と不規則がほどよく混ざり、心地よさを生む揺らぎ。波や焚き火、小川のせせらぎなどが代表例です。

🧭 旅先で宗教文化に触れる意味

旅先の祈りの場に立つことは、単に「観光スポットを見る」以上の価値があります。自分の時間感覚や価値基準を“場”によって調律する体験だからです。

- 自己対話のきっかけ:賽銭を入れ、二礼二拍手一礼を行う数十秒で、心は自然に“今いちばん大切なこと”へ向かいます。

- 地域理解のショートカット:祭礼・掲示・授与品から、地域の産業や歴史、季節感が読み取れます。

- 旅の余白づくり:参拝直後の数分は、あえて何もせず、音・風・匂いに注意を向けると体験が深く定着します。

態度の三原則(実践メモ)

- 静かに観る(写真より先に1分間の“見る”)

- たずねる(社務所で由緒や御朱印の話を一言うかがう)

- 余韻を残す(境内を出てからSNS整理。場では感じることを優先)

なぜこの図解が必要?

所作→意味→余韻の順に注意を向けると、“見た”から“受け取った”体験へと質が上がるからです。

行動例

- 夜明け前に到着し、波音に耳を澄ませる1分→参拝の順で体験する

- 参拝後は海を背に深呼吸を3回。体に“静けさ”を記録する

- 社務所で由緒を一言たずね、御朱印に日付と一言メモ(感じたこと)を添える

注意点

- 岩場は滑りやすいので立入禁止区域厳守。無理な接近やスマホの無茶な構図は避ける

- 早朝は体温が下がりやすいので防寒+手袋を用意

- 祭礼や撮影ルールは時期で変わることがあるため、最新の掲示を確認

筆者の一言

朝の鳥居を前に、私は言葉より先に呼吸を思い出しました。祈りは特別なテキストではなく、場・所作・時間の重なりがそっと起こしてくれるもの。海の前で手を合わせると、今日を生きる姿勢が少しだけ優しく整います。次に訪れるあなたにも、その静かな力が届きますように。

🍲 地元グルメ|冬の味覚「あんこう鍋」に込められた郷土文化

🐡 あんこうの食文化史

茨城といえば、やっぱり あんこう鍋。特に冬のごちそうとして知られています。昔から「西のフグ、東のアンコウ」と呼ばれてきたほどで、茨城の海に生きる人々の食文化に深く根づいています。

あんこうは見た目はちょっとユーモラス。でも、実は「捨てるところがない魚」と言われるほど、身も皮も肝も余すことなく使えるんです。江戸時代から漁師町で重宝され、やがて冬の鍋料理として定番になっていきました。寒い海風に吹かれたあとに熱々の鍋を囲む…それが人々の暮らしの中で「冬の幸せの象徴」となったわけですね。

🍲 調理法と味わいの特徴

あんこう鍋といえば、やはり 味噌仕立て。濃厚なあん肝を溶かしたスープに、プリッとした身やコラーゲンたっぷりの皮が加わり、コクがありながらも後味はさっぱり。白菜やネギの甘みも合わさって、ひと口ごとに体が芯からあたたまります。

実は調理も少し独特。あんこうは「吊るし切り」と呼ばれる方法で解体されます。大きな魚を吊るし、身や肝を順に切り分けていく漁師町ならではの技術。市場やイベントで実演があると、その迫力に思わず見入ってしまうほどです。

ちょっとした豆知識

- あん肝は「海のフォアグラ」と呼ばれるほど濃厚

- 鍋のシメは雑炊にすると旨味がすべて染み渡る

- コラーゲン豊富で美容にも嬉しい食材

🏡 宿での食体験エピソード

筆者と彼女が泊まった宿でも、夕食のメインはやっぱり「あんこう鍋」でした。

囲炉裏のような温かみある食事処で、ぐつぐつと立ちのぼる湯気にふたりで顔を寄せる。

最初のひと口を口に運んだ瞬間、彼女が「はぁ〜…」と声をもらし、自然と笑顔になったのがとても印象的でした。

宿のスタッフさんも「今日は味がよくしみてますよ」とにっこり。食べ物だけでなく、人の温かさまで心にしみ込んでいくようでした。

食後にほっこりお茶をすすりながら、「冬にここに来られてよかったね」と話した時間は、旅のなかでも特別な一幕として残っています。

行動例

- 冬に訪れるなら必ず「あんこう鍋」を予約してみる

- 市場やイベントで「吊るし切り」を見学すると旅の思い出が濃くなる

- シメは雑炊までしっかり味わって“最後の一滴”まで堪能する

注意点

- 冬以外は提供の有無を事前確認(宿によって異なる)

- 濃厚なあん肝が苦手な方は「味噌控えめ」の希望も伝えてみる

- 食べすぎると体がポカポカしすぎて眠くなるので夜の散歩で調整を

筆者の一言

鍋を囲むって、食べる以上に「人と気持ちを分け合う」体験なんですよね。あんこう鍋は、茨城の海と人の知恵が詰まった一杯。彼女と顔を寄せながら食べたあの温もりは、味だけじゃなく記憶そのものがごちそうでした。

茨城の旅で静けさに包まれた時間を味わったあと、もし「別のエリアでも心をリセットできる旅がしたい」と思った方におすすめがあります。

▶️ 実は、静岡にも同じように「自然と癒し」をテーマにした週末旅のモデルコースがあるんです。富士山を望む絶景や温泉、静かな町並みを歩く時間は、茨城とはまた違った深さの癒しを与えてくれます。

👉 静岡で心をリフレッシュする1泊2日旅モデルコースはこちら

🐟 観光スポット③|那珂湊おさかな市場で“地元の活気”を味わう

🎶 市場の雰囲気と名物グルメ

那珂湊おさかな市場は、茨城を代表する海鮮の宝庫。朝から人でにぎわい、威勢のいい掛け声や魚をさばく音が響きわたり、五感すべてが“市場モード”に切り替わります。

魚介類はもちろん、干物・カニ・エビ・しらすなど、地元ならではの食材がずらり。観光客だけでなく地元の人も通うので、**「本物の台所」**としての活気を肌で感じられる場所です。

| 市場の魅力 | 体感できること | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 音 | 呼び込みの声・魚をさばく音 | “食のライブ感”を味わえる |

| 香り | 海の潮の香り・炭火焼きの香ばしさ | 五感で食欲が刺激される |

| 視覚 | 並ぶ魚介の色とりどりの鮮度 | 写真を撮っても鮮やか |

| 味覚 | 握り寿司・浜焼き・海鮮丼 | 朝から“贅沢な一口”が楽しめる |

🍣 新鮮な寿司・海鮮丼の魅力

市場に来たらまず食べたいのが 朝寿司や海鮮丼。

特に人気なのは、マグロやサーモン、地元で水揚げされた白身魚。筆者も朝から寿司を頬張り、その新鮮さに驚かされました。

- マグロ赤身:ねっとりとした旨みで、舌の上でとろける

- 白身(ヒラメ・カレイ):透き通るような甘さと弾力

- 地ダコ:コリっとした食感と海の香り

体験ミニエピソード

1000円台の握り寿司を口にした瞬間、思わず「これでこの値段!?」と声が出てしまいました。彼女も「東京じゃ考えられないよね」と笑顔。市場で食べる“鮮度の特権”は、旅の中でも格別な記憶になります。

🎁 お土産選びと家庭で楽しむ方法

市場では、その場で食べるだけでなく、お土産探しも楽しいポイント。干物やしらす、カニ、地元産の海苔など、家庭でも茨城の海を味わえる品がたくさん並んでいます。

おすすめお土産リスト(+楽しみ方の例)

- 干物(サバ・ホッケ) → 自宅の朝食で市場気分を再現

- しらす → パスタや卵かけご飯にたっぷり乗せる

- 海苔 → おにぎりに使うと風味が格段にアップ

- カニ → 家族での週末ごちそうにぴったり

| 購入時のチェックポイント | 解説 |

|---|---|

| 真空パックかどうか | 保存性が高く、お土産に最適 |

| 保冷バッグの有無 | 鮮度を保つため必須。市場で購入可能 |

| 配送サービス | 大きな荷物は自宅直送が安心 |

こうした工夫を知っておくと、“旅先の味を家に持ち帰る”楽しみがぐっと広がります。

行動例

- 朝9時ごろに到着して、人波が増える前に市場を散策

- まずは海鮮丼や寿司で朝食を楽しみ、その後に買い物へ

- 干物やしらすはクーラーバッグに入れて自宅で再び味わう

注意点

- 週末は特に混雑するので、早めの到着+平日狙いが快適

- 冷蔵品は必ず保冷バッグや宅配サービスを利用

- 試食や呼び込みに気を取られすぎず、目的の品を先に押さえるのがおすすめ

筆者の一言

市場を歩くと、ただ魚を買うだけじゃなく、人のエネルギーを浴びているような感覚になります。握り寿司を頬張り、干物を抱えて歩く姿は、まさに“旅を持ち帰る”時間。彼女と「次はどれ食べようか」と言い合ったそのやりとり自体が、最高の市場グルメでした。

🚶 モデルコース提案|1泊2日で茨城をまるっと楽しむ旅程

「茨城に行ってみたいけど、どう回ればいいかな?」と思ったときにぴったりなのがこのモデルコースです。自然・歴史・グルメをいいバランスで味わえるので、初めてでも大満足。旅の組み立てを考えるときの参考にしてみてくださいね🌿

🌸 1日目:海浜公園〜大洗磯前神社〜温泉宿

- 午前|ひたち海浜公園

季節の花が一面に広がる丘を散策。春はネモフィラ、秋は真っ赤なコキアが人気です。広い園内なので、レンタサイクルを利用すると効率的に回れます。 - 午後|大洗磯前神社

海の中に立つ鳥居「神磯の鳥居」で早朝参拝や絶景撮影。境内から太平洋を一望すると、不思議と心がすっと落ち着きます。 - 夜|温泉宿

地元の名物あんこう鍋で体をぽかぽかに。お風呂は露天風呂なら星空を見上げられて最高のご褒美時間に。

🌊 2日目:市場〜海辺散策〜帰路

- 朝|那珂湊おさかな市場

活気ある市場で朝から海鮮丼や握り寿司。新鮮な魚を食べられるのは旅ならではの醍醐味です。干物やしらすをお土産にすると、家でも旅気分を味わえます。 - 昼|海辺散策

大洗海岸をゆっくり散歩。波音を聞きながら歩くだけで心が解けていくよう。ベンチに座ってぼーっと海を眺めるのもおすすめです。 - 午後|帰路へ

道の駅に寄ってスイーツや新鮮野菜を購入しても楽しい寄り道。東京方面からも2時間前後とアクセスしやすいのが魅力です。

👩❤️👨 カップル旅アレンジ

- レンタサイクルで園内をのんびり2人乗り気分 → 一緒に風を切る体験は特別な思い出に

- 個室露天や貸切風呂を予約 → 2人きりで過ごす時間が旅をよりロマンチックに

- 夕暮れの海辺散歩 → 波打ち際を歩きながら自然に会話が弾む

👨👩👧 家族旅アレンジ

- プレジャーガーデンの遊具エリア → 小さな子どもも安心して遊べる

- 市場で食べ歩きスタイル → 好きなものを少しずつ食べられるので子どもも大喜び

- 和室の宿泊 → 畳でゴロゴロする時間が家族の癒しに

🚶♂️ 一人旅アレンジ

- 市場でちょこちょこ食べ歩き → 誰に気をつかうこともなく自由な朝ごはん

- 神社の早朝参拝 → 自分と向き合える静かなひととき

- 温泉宿で本やお酒を楽しむ → “何もしない贅沢”を思う存分味わえる

行動例

- 1日目は「自然と祈り」をテーマに、2日目は「食と散策」で締めくくる

- 各スポットで30分〜1時間の“余白タイム”を作ってのんびり過ごす

- アレンジに合わせて車か電車を事前に決めると移動がスムーズ

注意点

- 海浜公園の花はシーズン限定なので開花情報を事前チェック

- 市場や神社は朝が混雑ピーク。早めの行動が快適さのカギ

- 車で移動するなら渋滞に備えて余裕を持ったスケジュールに

筆者の一言

このコースは、旅の“詰め込みすぎ”を避けたプラン。観光もグルメも楽しみながら、ちゃんと「ぼーっとする時間」も取れるのが魅力です。茨城の旅は、予定を消化するよりも、静かな空気に身を委ねることで本当の魅力が見えてきますよ。

🛏 宿泊体験|茨城で泊まりたい宿の魅力

茨城の旅で忘れてはいけないのが「宿で過ごす時間」。観光地を回るのも楽しいですが、宿に帰ってからのひとときこそ旅のクライマックスになることもあります。ここでは、茨城でおすすめの宿の魅力をたっぷりお届けします。

🌊 海沿いの宿と温泉宿の違い

茨城には太平洋を望む海沿いの宿と、山あいの静かな温泉宿の2つのタイプがあります。どちらも魅力的ですが、滞在スタイルで選び方が変わってきます。

| 宿のタイプ | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 🌊 海沿いの宿 | 部屋や露天風呂から海を一望できる。朝夕で変わる海の表情を眺められる | 海辺の絶景に癒されたい、写真を撮るのが好きな人 |

| ♨ 温泉宿 | 山あいの静かな場所で湯に浸かり、のんびり過ごせる | 喧騒から離れて静かに過ごしたい人、心身をゆっくり休めたい人 |

たとえば、カップルなら海沿いの宿で夕陽や朝焼けを一緒に眺めるのがロマンチック。逆に一人旅や家族旅なら、温泉宿でのんびり湯に浸かりながら会話を楽しむのも素敵です。

🍽 部屋からの景色や食事の特色

宿選びで大切なのは「部屋からの景色」と「食事」。

- 部屋からの景色

海沿いの宿なら、窓の外に広がるのは水平線。夜は波の音を子守唄に眠り、朝は朝日で目覚める…そんな贅沢な体験ができます。温泉宿では、木々のざわめきや星空が静かに寄り添い、都会では得られない落ち着きを与えてくれます。 - 食事の特色

茨城の宿の魅力は、やっぱり海の幸。あんこう鍋や新鮮なお刺身が並ぶ食卓はもちろん、地元野菜や常陸牛を取り入れた料理も人気です。どの宿でも「地元らしさ」を大切にしていて、一皿ごとに旅の余韻を感じられます。

🌙 宿で過ごす“何もしない贅沢”

旅の宿は、観光地を回るための“拠点”ではなく、そこでの時間そのものが目的になることもあります。

温泉に入ったあと、部屋でごろりと横になり、何も考えずに天井を見ている時間。窓を開けて海風や山の匂いを感じながら、ただ深呼吸する時間。そうした「何もしない贅沢」が、心に余白を取り戻してくれるんです。

筆者と彼女も、夕食を終えたあと部屋でお茶を飲みながら「今日はいい日だったね」とぽつり。特別なことをしなくても、そこに流れる穏やかな時間こそが旅の最大のご褒美でした。

行動例

- 部屋からの景色をゆっくり眺めながら読書や会話を楽しむ

- 食後は散歩や露天風呂で夜風を感じてみる

- 翌朝は早起きして朝日や鳥の声を浴びる

注意点

- 人気シーズン(春・秋)は予約が埋まりやすいので早めの手配を

- 海沿いの宿は風が強い日もあるので防寒対策をしっかりと

- 温泉宿は山あいでアクセスに時間がかかる場合もあるため移動計画を事前に確認

筆者の一言

宿にいる時間って、観光以上に記憶に残るものだと思います。あの日の夜、波の音を聞きながら眠ったこと、朝の光で目が覚めた瞬間。そういう体験は、日常に戻ったあとでもふと心を支えてくれるんですよね。

市場の活気や地元グルメでお腹も心も満たされたあと、「次は温泉でじっくり癒されたいな」と思う方もいるのではないでしょうか。

▶️ 実は、群馬には古くから温泉文化が息づいていて、湯けむりと歴史を感じながら心をほぐす旅が楽しめるんです。草津や伊香保といった名湯の魅力を深堀りすれば、茨城の海辺旅とはまた違う“癒しのかたち”に出会えるんですよ。

🎒 持ち物アドバイス|旅を快適にするための必需品

旅は「どんな持ち物を準備するか」で快適さが大きく変わります。茨城のように自然と海辺をめぐる旅では、ちょっとした工夫が安心につながるんです。ここでは実際に役立ったアイテムを紹介しつつ、「どう便利だったのか」までお伝えしますね🌿

👟 歩きやすい靴

磯前神社の石段や海浜公園の広大な園内を歩くとき、クッション性のあるスニーカーは必須。見た目よりも**“歩きやすさ優先”**で選ぶと、足の疲れが全然違います。

→ 筆者と彼女もおそろいのスニーカーで散策。おかげで最後まで笑顔で歩けました。

🧥 ライトダウンや羽織れるアウター

海沿いは朝夕に冷え込みやすいんです。コンパクトに畳めるライトダウンやカーディガンがあると安心。春や秋でも「持ってきてよかった〜」と思える場面が必ずあります。

🔋 モバイルバッテリー

「写真を撮りすぎて充電がピンチ!」というのは旅あるある。特に花畑や市場では夢中で撮影するので、容量大きめのバッテリーが心の支えに。

→ スマホの電池を気にせず撮影に集中できると、旅の楽しみも広がります。

📖 御朱印帳

大洗磯前神社のように御朱印がいただける場所では、旅の記録として大活躍。スタンプラリー感覚で集めると「また神社に行こう」という楽しみも増えます。

→ 旅の思い出が紙の上に残ると、帰宅後に見返してほっこりできますよ。

🛍 エコバッグ

おさかな市場や道の駅で買い物をするときに便利。折りたたみタイプならバッグに忍ばせてもかさばりません。急に「これ欲しい!」が出ても安心。

✅ まとめ表

| アイテム | なぜ必要? | あるとどう快適? |

|---|---|---|

| 👟 歩きやすい靴 | 長距離歩行&神社の階段対策 | 足の疲労を防ぎ、最後まで元気に歩ける |

| 🧥 ライトダウン | 海沿いの冷え込み対策 | 体温調整がスムーズで風邪予防にも |

| 🔋 モバイルバッテリー | 撮影での電池切れ防止 | 写真・地図アプリを気にせず使える |

| 📖 御朱印帳 | 神社巡りの記録 | 旅の思い出が形に残る |

| 🛍 エコバッグ | 市場や道の駅での買い物 | 荷物が増えても安心&エコでスマート |

行動例

- 出発前に持ち物リストを作り、忘れ物を防ぐ

- 季節に合わせて防寒具や日焼け止めをプラスする

- 市場や神社で使うものはすぐ出せるようバッグの外ポケットへ

注意点

- 荷物を詰め込みすぎると移動が大変に。必要最小限+コンパクトがベスト

- モバイルバッテリーは事前に満充電を忘れずに

- 御朱印帳やエコバッグは防水ケースに入れておくと雨の日も安心

筆者の一言

旅の快適さは「ちょっとの準備」で決まります。実際に役立つアイテムがそばにあると、不安が減って心から景色や食事に集中できるんです。彼女が「持ってきてくれてありがとう!」と言ってくれた瞬間、準備の大切さをしみじみ実感しました。

💡 心理的効果|「情報から距離を置く旅」の効能

私たちは普段、スマホやPCに囲まれた生活を送っています。SNSの通知やメール、仕事のチャット。気づけば一日中「情報」を浴び続け、脳も心も常にフル回転。そんなときこそ必要なのが、“情報から少し距離を置く時間”なんです。茨城の旅は、そのきっかけを自然に与えてくれました。

📵 デジタルデトックスの必要性

スマホを手放す時間を作ると、まず感じるのは「頭が軽くなる」感覚。脳科学でも、情報過多の状態はストレスホルモンの増加につながるといわれています。

- 通知をオフにして海浜公園を歩く → 目に入るのは一面の花と空だけ

- 神磯の鳥居で朝日を眺める → 写真よりも、自分の心に光を刻む時間

- 市場で寿司を味わう → “映え”を気にせず、純粋に美味しさを楽しむ

こうした小さな体験の積み重ねが、心のリセットになるのです。

🌊 旅とメンタル回復の関係

旅行心理学では、「非日常に身を置くこと」が心の回復に効果的だとされています。

- 自然に触れる → ストレスホルモンが減少し、幸福感が高まる

- 異なる文化に触れる → 視野が広がり、日常の悩みが相対的に小さく見える

- 余白の時間を持つ → 自己肯定感が回復する

茨城旅は派手な観光地ではなく、静かな海や神社、花畑が中心。だからこそ、情報に疲れた心にやさしく寄り添ってくれるんです。

👨👩🦳 忙しい中高年世代への効果

40代・50代は、仕事や家庭の責任が重なる世代。常に時間に追われ、心の休憩を取るのが難しい時期でもあります。

そんな世代にこそおすすめしたいのが「近場での癒し旅」。

- 長期休暇を取らなくても、1泊2日で気軽にリセット

- 都会から2時間で行けるので、体力的な負担も少ない

- 自然と信仰が融合した場所は、“第二の居場所”のような安心感を与えてくれる

→ だから「遠出しなくても、自分を取り戻せるんだ」と実感できるんです。

✅ 心理効果まとめ表

| 効果 | どう現れる? | 旅先での実例 |

|---|---|---|

| デジタルデトックス | 情報疲れからの解放 | スマホを置いて海辺で深呼吸 |

| 自然体験 | ストレス軽減・幸福感アップ | ネモフィラの丘で心が軽くなる |

| 信仰文化 | 安心感・心の整え | 神磯の鳥居で祈りの時間を持つ |

| 余白時間 | 自己肯定感回復 | 宿で“何もしない贅沢”を楽しむ |

行動例

- 旅の間は「1日1回だけスマホを見る」とルールを決める

- 神社や海辺では写真よりも“眺める時間”を優先する

- 宿では本やお茶をお供に、何もせず過ごす時間を意識的に作る

注意点

- 完全にスマホを切ると不安な人は、最低限の連絡だけ許可する

- 情報を遮断することに罪悪感を持たず、「自分を守る時間」と考える

- 旅の効果を長続きさせるため、帰宅後も“デジタルオフタイム”を設ける

筆者の一言

大洗の鳥居で朝日を眺めていたとき、スマホを置いた手が不思議と軽く感じました。情報から離れると、心にすっと空間ができて、そこに「自分の声」が戻ってくるんです。旅は観光だけじゃなく、心を取り戻すための処方箋なんだと思います。

📝 まとめ|茨城旅から得られた気づきと学び

今回の茨城の旅は、派手な観光スポットや大きなテーマパークのように刺激が強いものではなく、静かに心を包み込むような時間の連続だったんですね。

振り返ってみると、そのひとつひとつが「自分を取り戻すためのヒント」になっていたんですよ。

ここでは、旅から得られた大切な学びを改めて整理してみます。

🌿 自然と信仰が与える心の整え方

自然と信仰は、古くから日本人の心を癒してきた組み合わせなんです。

- ひたち海浜公園で「青の世界」に包まれる

- 大洗磯前神社で海に立つ鳥居へ祈りを込める

こうした瞬間、心の奥のざわつきがすっと静かになっていくんですよね。

心理学的にも──

- 自然体験:ストレスを減少させる効果

- 信仰の場:安心感をもたらす効果

このふたつが合わさると、心に二重の癒しを与えるんです。

日本文化に根付く「自然信仰」の伝統も、ここで深く感じられます。

⏳ 「何もしない時間」が人生を豊かにする

普段の生活では「何かをしなきゃ」と思いがちですが、茨城の旅で学んだのは 「何もしない時間こそ贅沢」 なんです。

- 宿でお風呂に入って横になるだけ

- 朝の海をただぼんやり眺めるだけ

それでも心が満たされていくんですね。

これは心理学でいう「マインドフルネス」に近く、余計な情報や行動を手放すと、人は自分自身と再びつながれるんです。

👉 旅行は観光地を詰め込むよりも、「余白の時間」をつくることが心を整える秘訣なんですよ。

🗾 茨城の旅が教えてくれた“近場の深さ”

大きな気づきは、「癒しの旅は遠くへ行かなくてもできる」ということ。

- 東京から2時間で行ける

- 週末の短い休みでも十分リフレッシュできる

- 自然や歴史がしっかり残り、心を深く揺さぶってくれる

近場だからこそ気軽で、しかも奥行きのある魅力に出会えるんです。

「自分に必要なものは意外とすぐそばにある」と気づかせてくれるのが、茨城旅のすごさなんですよ。

行動例

- 自然と信仰を両方感じられるスポットを選んでみる

- 観光予定に“あえて何もしない時間”を入れる

- 遠出できないときは近場の静かな場所に注目する

注意点

- 「全部見よう」と焦らないことが大切

- 短い旅でも“余白時間”を削らない

- 近場旅を侮らず、自分に合ったスタイルで楽しむ

筆者の一言

茨城旅を終えて思ったのは、「旅は心を整える時間なんだ」 ということ。

観光地を巡った記憶よりも、ふとした瞬間の静けさや安心感が強く残っています。

次にまた心が疲れたとき、この“近場での深い癒し”を思い出して出かけたいと思うんです

🎁 しめくくり|次の休日は「心の旅」へ出かけよう

あなたは今、少しでも「疲れているな」「最近、自分らしさを失っているかもしれない」と感じていませんか?

もしそうなら、次の休日はぜひ茨城に出かけてみてください。

🌿 派手さではなく、心に届く静けさ

茨城には大規模なテーマパークや華やかな温泉街のような派手さはありません。

でも、その代わりにあるのは 深く静かな時間 なんです。

- ネモフィラの丘で、風と花の色に包まれる時間

- 大洗の鳥居で、海と太陽の光が交差する瞬間

- 市場で交わす、人の温かさに満ちた会話

こうした体験はどれも特別な演出ではなく、“素朴な日常の中にある奇跡”なんですね。だからこそ、心にじんわりと沁みて残るんです。

💭 旅の本当の意味は「余白」

旅というと「たくさんの観光地を回る」「特別な体験をする」ことを思い浮かべがちです。

でも今回の旅で気づいたのは、本当に必要なのは“余白” だということでした。

- 予定を詰め込まず、ただ風を感じる

- 波の音に耳を澄まし、ゆっくりと深呼吸をする

- 宿でぼんやりしながら、自分と向き合う

この「何もしない時間」が、心を癒し、また前に進む力をくれるんです。

🗾 近場にこそ、本当の癒しがある

「癒されたい」と思うと、遠くへ行かなければいけない気がしてしまいますよね。

でも、茨城は東京から2時間。新幹線も飛行機も必要なく、思い立ったらすぐに行ける距離にあります。

近いからこそ気軽で、でも奥行きのある自然と歴史が心を揺さぶってくれる。

遠出しなくても、心がリセットされる旅はすぐそばにあるんです。

✨ 読者へのメッセージ

もし今あなたが「何かを変えたい」「心を整えたい」と思っているなら、次の休日こそ“心の旅”に出てみませんか?

- 予定を詰め込まず

- 情報から少し距離を置き

- 自分と対話する時間を持つ

茨城は、そのための最適な舞台なんです。

風や波の音に身をゆだねるだけで、きっと「また頑張ろう」と思える自分に出会えるはず。

その感覚は旅が終わってからも、日常の中でそっと支えてくれるんですよ。

🕊 筆者の余韻

この旅を終えて数日が経った今でも、心に静けさが残っています。

「またどこかへ行きたい」というよりも、「また自分と向き合いたい」と思える旅でした。

茨城で過ごした時間は、私にとって“心を取り戻すための原点”になったんです。

だからこそ、あなたにも体験してほしいと思います。

どうか次の休日は、自分に小さな余白を与える旅を。

その選択が、これからの日々をもっと穏やかに、もっと豊かにしてくれるはずです。

🌸関連記事もぜひチェック!