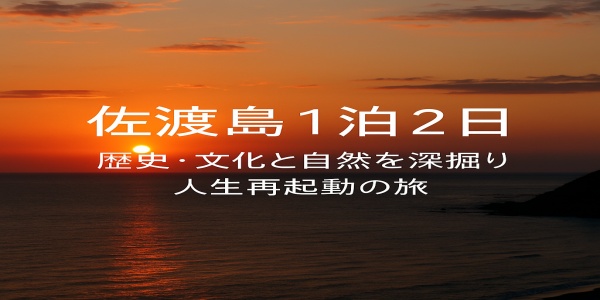

金山遺跡・たらい舟・日本海の夕陽をめぐる再起動の旅

🏝 はじめに

佐渡島と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは、

「ちょっと遠い島」「行くのが大変そう」という印象かもしれません。

確かに、新潟港からフェリーやジェットフォイルに乗らないと行けないので、

気軽に立ち寄れる場所ではないですよね。

でも、実はその“行きにくさ”こそが佐渡島の魅力なんです。

日常から切り離され、まるで時がゆっくり流れるような特別な旅へと連れていってくれます。

🌊 シリーズの流れの中での佐渡島

これまでの旅は、群馬や越後湯沢など「内陸の文化と温泉」が中心でした。

今回の佐渡島は、同じ新潟県にありながらまったく違う表情を見せてくれます。

- 山あいの温泉から「海の旅」へ

- 本州から「離島」へ

- 温泉の癒しから「歴史・文化・絶景」へ

こうした変化があるからこそ、シリーズ全体に広がりが生まれるのです。

🏯 佐渡島の魅力のキーワード

佐渡島は「小さな日本の縮図」と呼ばれるほど、ぎゅっと魅力が詰まった島。

- 歴史:江戸時代の金山遺跡や近代産業の舞台

- 文化:たらい舟の暮らしや能楽・鬼太鼓といった伝統芸能

- 自然:日本海に沈む夕陽や荒々しくも美しい海岸線

ここでしか体験できない「唯一の旅のかたち」が待っています。

✨ 本記事の狙い

この記事では、1泊2日で巡る佐渡島のモデルコースを紹介しながら、

- 中高年世代に役立つ旅の実用情報

- 筆者が感じた“人生を見つめ直すきっかけ”

- 読者が「自分も行ってみたい」と思えるヒント

をお届けしていきます。

観光ガイドとしてだけでなく、

「人生をリセットする旅」としての佐渡島 を描きたいと思います。

🏯 佐渡金山遺跡

佐渡島を語る上で欠かせないのが「佐渡金山遺跡」。江戸時代から近代にかけて日本を支えた一大鉱山であり、現在は世界遺産候補としても注目されています。ここを歩くと、単なる観光以上に「人の営みの歴史」と「時代の重み」を肌で感じられるのです。

📜 歴史背景と世界遺産候補としての価値

江戸時代の金採掘と島の繁栄

佐渡金山は1601年に発見されて以降、江戸幕府の財政を支える重要な鉱山となりました。最盛期には年間400kg以上の金が産出され、日本最大級の金山として知られます。当時の佐渡は「島全体が城下町」のように発展し、職人や商人が全国から集まる賑わいを見せました。

近代化と労働の歴史

明治以降は西洋技術が導入され、機械化によって生産効率が向上しました。坑道は近代的に拡張され、当時の最新技術である水力発電や精錬技術も導入。労働者の暮らしや過酷な労働環境も含めて、産業遺産としての価値が高いといえます。

👣 見学ルートのリアルな流れ

坑道めぐりの見どころ

現在公開されている「宗太夫坑」や「道遊坑」では、江戸時代と明治時代、それぞれの採掘方法の違いを実際に見ることができます。ろう人形で再現された作業風景は、単なる展示ではなく「当時の空気感」を強く伝えてくれます。

資料館・展示物で学べること

坑道の外にある資料館では、採掘に使われた道具や金鉱石の展示があり、技術の進化を時系列で学べます。さらに、金の延べ棒を持ち上げる体験コーナーなど、観光としての楽しさも充実しています。

🧭 中高年層が楽しむための視点

歩きやすさ・バリアフリー情報

坑道内は気温が低く、道が滑りやすい箇所もあるため、歩きやすい靴が必須です。通路は比較的整備されていますが、階段や段差もあるので、中高年世代は手すりを意識しながら歩くのがおすすめです。

ガイドツアーの活用法

展示を自分で見るだけでも十分ですが、ガイド付きツアーに参加すると理解が深まります。金山の歴史を背景にした「人の暮らし」「社会の変化」のストーリーは、単なる観光を越えて“歴史散歩”のように楽しめます。

✅ 行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

坑道めぐりの前後に資料館を訪れて、当時の採掘技術や金山の役割を学ぶ。

注意点

坑道内は一年中ひんやりしていて薄暗いので、足元と体温調整に注意。夏でも羽織りものがあると安心。

筆者の一言

実際に坑道を歩くと「ここで何百年も人が働き、命をかけて金を掘っていた」という重さを感じます。観光地として整備されていても、足を踏み入れると背筋が伸びるような“歴史の気配”を体感できました。

🚣 たらい舟体験

佐渡島の旅で欠かせないのが「たらい舟」。

まあるいたらいに腰をかけて水面をすいすい進んでいく体験は、

ほかの観光地では味わえない不思議なひとときです。

🌊 体験の流れ

受付・乗船方法

小木港や宿根木エリアで体験ができます。受付で料金を払い、ライフジャケットを着たらいよいよ出発。舟に座る瞬間は少し緊張しますが、それも旅のドキドキ感のひとつです。

操作のコツと船頭さんの存在

丸い形のたらい舟はバランスが取りにくいように見えますが、船頭さんが丁寧にサポートしてくれるので安心。自分で櫂を持つときは「八の字」に動かすとスーッと前へ進みます。船頭さんとのやり取りそのものが、島の文化に触れる時間になります。

📸 写真映えポイント

カメラ位置と時間帯の工夫

舟から見下ろす水面は澄んでいて、午前中は青さがくっきり、午後は光が反射して金色にきらめきます。

「映え」より「旅情」を重視

船頭さんの笑顔や、舟肌に残る木の質感を切り取ると「旅の記録」としての写真になります。インスタ映えも良いですが、後から見返して心が温かくなる一枚を狙いたいところです。

🪸 文化的背景

漁の歴史と生活道具としての舟

大きな船では入れない岩場で漁や海藻採りに活躍したのが、たらい舟。

佐渡の人々の暮らしを支えた知恵の象徴といえます。

観光資源化された経緯

やがて「佐渡らしさ」を体感できる観光体験として整備されました。

今では安全に配慮されつつ、昔ながらの生活文化を味わえる貴重なアクティビティです。

📊 たらい舟体験まとめ

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 体験時間 | 約5〜10分 | 短時間でも満足度高い |

| 料金 | 500〜800円前後 | 気軽に挑戦できる価格 |

| 場所 | 小木・宿根木エリア | 島の文化を体感できる |

| 雰囲気 | のんびりした入り江 | 時間が止まったような感覚 |

行動例

小木港でたらい舟に乗り、船頭さんに漕ぎ方を教わりながら5分ほどのクルーズを楽しむ。途中で自分でも櫂を握ってみると、操作の難しさと面白さの両方を味わえる。

注意点

風の強い日は揺れやすいため、体験前に天候をチェック。スマホやカメラは落下防止のストラップ必須。

筆者の一言

舟に揺られて海を眺めていると、時間の流れがゆったりと変わるのを感じます。

派手ではないけれど「島の生活をそのまま切り取ったような体験」が、旅の記憶に深く残りました。

🌅 日本海の夕陽スポット

佐渡島を訪れた人の多くが心を奪われるのが、日本海に沈む夕陽です。

夕陽はただ美しいだけでなく、その瞬間に立ち会うことで「過去を振り返り、未来を思う」時間を与えてくれます。佐渡の夕陽には、観光ガイドには載らない“人生を映す鏡”のような側面があります。

🏖 真野湾での穏やかな夕景

真野湾は広い砂浜が続き、視界をさえぎるものがほとんどありません。

ここから望む夕陽は、どこまでも静かで穏やか。

江戸時代、真野湾は北前船の寄港地として多くの旅人が立ち寄った場所でした。海を渡ってきた人々が見上げたのも、同じ夕陽。歴史の重みを想像しながら見ると、ただの自然現象が「時代を越えて続く情景」へと変わります。

砂浜に座り、波のリズムに身を任せると、耳に届くのは波音と風の音だけ。

夕陽が水平線に近づくにつれ、心の奥にある小さな悩みや焦りまで吸い取られていくように感じられます。

⛰ 尖閣湾でのドラマチックな光景

一方で、尖閣湾の夕陽はまったく違う表情を見せます。

切り立った断崖に夕日が当たり、岩肌が赤く燃えるように染まる光景は圧巻。

実はこの場所、映画『君の名は』(1953年版)のロケ地としても知られています。

スクリーンを彩った景色が、今も同じ姿で存在していることに驚かされます。

自然の力強さと夕陽の美しさが合わさり、心を震わせるような迫力を持っています。

静けさの真野湾、力強さの尖閣湾――佐渡島の夕陽は、同じ海でもまったく違う顔を見せてくれるのです。

📸 夕陽を楽しむ工夫

撮影テクニックとベストタイム

- 日没の30分前からが狙い目

- 三脚を使うと空の色の変化をブレずに残せる

- 夏はゆっくり沈み、冬は澄んだ空気でクリアな色合い

静かに余韻を味わう過ごし方

写真だけに集中せず、しばらくは何もせず夕陽を“見送る時間”を持ってみましょう。

潮風に包まれながら空を見ていると、不思議と胸の奥が温かくなります。

💭 人生を見つめ直す時間

夕陽を前にすると、なぜか人は立ち止まってしまいます。

心理学的にも、日没は「内省の時間」に入りやすく、気持ちを整理する効果があるといわれています。

佐渡の夕陽は、観光名所というよりも「心をリセットする場」。

筆者自身も夕陽を見ながら「これまでの選択」「これからの歩み」を自然と考えさせられました。

この体験こそが、佐渡の旅が持つ真の魅力なのです。

📊 日本海の夕陽スポットまとめ

| 場所 | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 真野湾 | 広い砂浜と静かな夕景 | 北前船の歴史も感じられる |

| 尖閣湾 | 断崖絶壁が赤く染まる | ロケ地としての背景も魅力 |

| 両津港周辺 | アクセス良好 | フェリー待ち時間に鑑賞可能 |

行動例

真野湾でゆったりと夕陽を眺め、その後尖閣湾で迫力ある夕景を楽しむ。歴史や映画の背景を知ってから行くと、感動がさらに深まる。

注意点

夕陽を見終わると急に暗くなるため、懐中電灯やスマホライトがあると安心。断崖エリアでは転倒防止に歩きやすい靴を。

筆者の一言

夕陽が沈む瞬間に立ち会うと、「自分の悩みなんてちっぽけだ」と思えるのです。

観光の枠を超えた“人生の再起動スイッチ”――佐渡島の夕陽にはそんな力があると実感しました。

🏘 佐渡島の町歩き

佐渡の町を歩くと、観光というより“暮らしの温度”にふれる時間になります。

干された漁網、戸口に置かれた長靴、風に揺れる暖簾。潮のにおいと一緒に、人の営みが静かに流れています。せかされない道を、自分の歩幅で。そんな散策が似合うのが佐渡の町歩きです。

🏯 相川エリア

石畳に残る鉱山の記憶

相川は佐渡金山とともに栄えた町です。石畳の勾配を上ると、蔵づくりの店や古い梁が残る家並みがところどころに。壁のすすけ具合や格子戸の傷に、商いと往来の記憶がにじんでいます。足を止めると、遠くで波が砕ける音。鉱山の喧騒が過去形になっても、町の時間は静かに続いていることが伝わってきまねね。

町の食堂で出会う“人の温度”

昼どき、常連さんでにぎわう食堂の扉を開けると、湯気と出汁の香り。カウンター越しに交わす「今日はどこ回るの?」の一言で、旅が急に生活の側へ近づきます。観光名物よりも“ふつうの定食”に、その土地の正直さが宿っていることを実感しますよ。

路地の寄り道術

表通りから半歩だけ外れる小径は、相川のハイライト。洗濯物が風に鳴り、木の電柱に巻かれたロープが潮で白くなっている——そんな細部が写真以上の記憶になります。上り坂は短く区切って歩き、角を曲がるたびに海の青さを探す。焦らないことが、この町の歩き方のコツなんです。

🏡 小木エリア

古民家と船大工の手仕事が残る景観

小木には、木組みの意匠が美しい古民家が点在します。柱の面取りや戸の造作に、船大工の技が生活の器として息づいているのを感じます。路地に差す斜めの光が木肌を温め、家々の影がやわらかく伸びていく午後の時間帯がとても心地よいものです。

芸能に出会う日常の音

夕刻、遠くから太鼓の低い響きが届くことがあります。鬼太鼓や能の稽古が行われる日は、集会所の扉が少しだけ開いていて、子どもの笑い声が混じることも。見世物ではなく“続いている文化”としての芸能に触れた瞬間、旅がぐっと深くなりますよ。

港と市場の朝時間

小木の朝は、港のざわめきから始まります。小ぶりの市場で並ぶ魚を眺め、湯気の立つ味噌汁をすすりながら、1日の段取りを整える。朝の光は写真がやさしく写るので、町並みのスナップにも向いています。

🚶♀️ 町歩きを深める工夫

テーマ散策のすすめ

“歴史”“写真”“味”のどれか一つに軸を置くと、歩く視線が定まり、満足度が上がります。歴史なら石垣や屋号の痕跡、写真なら影と反射、味なら日替わり小鉢——観察のツボが変わると、同じ道でも見える景色が変わります。

よくあるQ&A

Q. 体力に自信がないけれど楽しめますか?

A. 勾配は短く、ベンチや小さな茶店がこまめにあります。30〜40分歩いたら5分休むリズムにすると快適です。

Q. 店が休みの日でも楽しめますか?

A. 路地・建物・海風は“閉店しない見どころ”です。軒先の植木や表札の字体など、暮らしのディテールに目を向けると満たされます。

🧭 半日ミニルート(無理しない流れ)

相川の石畳→商店街→海がのぞく高台

午前は人が少なく、光がやわらかい時間。石畳を上って呼吸が上がったら、手すりのある場所でひと息。高台から海を見て、町の全体像をつかみます。

バスまたは車で小木へ→路地歩き→港

昼下がりの小木は影が長く、木造の陰影がきれいに出ます。港まで出て風を浴び、最後は市場や売店で小腹を満たして締め。移動は詰め込みすぎないのがコツなんですよ。

📊 佐渡島の町歩きまとめ

| エリア | 歩く景観 | コツ | 休憩の目安 | ベスト時間帯 |

|---|---|---|---|---|

| 相川 | 石畳・蔵・高台の海景 | 坂は短く区切る/路地へ半歩寄り道 | 30〜40分歩いたら5分 | 午前〜昼前(光が柔らかい) |

| 小木 | 古民家・能舞台・港 | 影と木肌の質感を探す | 路地の端で立ち止まり鑑賞 | 午後〜夕方(陰影が映える) |

行動例

午前は相川で石畳と蔵の町並みをのんびり散策。商店街の食堂で軽めの昼食をとり、午後は小木の古民家と港へ。影が伸びる時間帯に写真を楽しみ、最後は市場で温かい一杯で締めます。

注意点

石畳や路地は段差が多めです。滑りにくい靴と、手すりのある場所での小休止を。島は現金主体の店もあるので少額の現金を用意すると安心。バスは本数が限られるため、帰りの時刻だけ先に確認しておくと慌てません。風が強い日は体感温度が下がるので薄手の上着を一枚。

筆者の一言

佐渡の町は“見どころ”を追いかけるより、歩く速度を落とした人に優しい顔を見せてくれます。暮らしの気配に耳を澄ますほど、旅が静かに豊かになる——そんな実感をくれた町歩きでした。

🎭 佐渡の伝統芸能・文化体験

佐渡島は金山や海だけじゃなくて、独自の芸能や文化が息づいている土地なんです。

能舞台、鬼太鼓、篠笛や民謡…。観光として見物するだけじゃなく、実際に触れて体験することで「佐渡の文化は生活と一体だったんだ」と気づけるのが大きな魅力なんですね。

🥁 鬼太鼓の迫力

島じゅうに根づく太鼓文化

佐渡といえば「鬼太鼓」。春祭りのとき、各集落で鬼が舞いながら太鼓を打ち鳴らす姿は圧巻なんです。太鼓の音は地響きのように身体に響いて、見ているだけで血が騒ぎますよ。

観光での体験方法

「佐渡太鼓体験交流館(たたこう館)」では、実際に太鼓を打たせてもらえるプログラムがあります。バチを振り下ろす瞬間の重さと音の迫力は、見学だけでは絶対に分からない体験なんです。

🎭 能舞台と伝統芸能

日本一の能舞台数

佐渡島には30を超える能舞台が残っています。農村にこれだけ能舞台が多い場所は全国でも珍しいんですよ。

金山で栄えた町が文化を支え、村ごとに「能を演じる舞台」を持っていたんですね。

観賞と参加の両方を楽しむ

春や秋には奉納能が行われ、観光客も見学できます。能の言葉は難しくても、囃子や所作に込められた静かな迫力は心に残ります。最近は能面の絵付け体験や舞の所作を簡単に学べるワークショップもあるので、「ちょっと触れてみませんか?」という気軽さで参加できるんですよ。

🎶 民謡と暮らしの音

佐渡おけさに込められた生活のリズム

「佐渡おけさ」は、漁や農作業の合間に歌われた労働歌です。のんびりした旋律の中に、生活のリズムと人の声の温かさが響いています。

踊りの輪に加わると、自然と笑顔になれるんですよ。

篠笛や唄の体験プログラム

観光施設や祭りでは、篠笛や唄を教えてもらえる体験プログラムもあります。楽器経験がなくても「音を出すこと」そのものが楽しい体験になるので、思い切って挑戦してみるといいですね。

📊 佐渡の伝統芸能・文化体験まとめ

| ジャンル | 特徴 | 体験ポイント |

|---|---|---|

| 鬼太鼓 | 春祭りで鬼が舞いながら太鼓を打つ | 太鼓体験で迫力を自分の体で感じられる |

| 能 | 日本一多い能舞台数を誇る | 奉納能見学や能面絵付け体験ができる |

| 民謡 | 佐渡おけさに代表される歌と踊り | 体験プログラムで踊りや笛に挑戦できる |

行動例

春祭りにあわせて佐渡を訪れ、昼はたたこう館で太鼓体験。夜は能舞台で奉納能を鑑賞し、翌日は佐渡おけさの踊りに参加する。

注意点

祭りや能の公演は時期が限られるので、事前に開催日を確認してから訪れると安心です。太鼓体験は音が大きいので耳が敏感な人は耳栓を持参すると快適ですよ。

筆者の一言

太鼓や能、民謡に触れて思ったのは「佐渡の文化は見せ物じゃなくて、生活の中に息づいている」ということなんです。観光客として覗くだけでなく、少しだけでも参加すると、島の人の心に近づけた気がしました。

🍶 佐渡の食文化と地酒体験

佐渡島は“食の宝庫”と呼ばれるほど、海の幸と山の恵みにあふれています。

新鮮な魚介類、日本酒、伝統料理。どれも「観光地で食べるもの」というより「島の人が普段から楽しんでいる味」なんですよ。

ここでは観光客にも人気の食体験を中心に、佐渡ならではの食文化を紹介します。

🐟 海の幸を味わう

新鮮すぎる寿司と刺身

佐渡は四方を海に囲まれているので、魚の鮮度がとにかく抜群。地元の寿司屋に入れば、イカやブリ、甘エビがとろけるような食感で出てきます。港に上がったばかりの魚を味わえるのは、島ならではなんですね。

市場での食べ歩き

両津港の市場や小さな直売所では、焼きイカや魚の干物がその場で売られています。観光地の屋台とは違い、生活に根ざした価格で並んでいるので気軽に立ち寄ってみませんか?

🍲 郷土料理と家庭の味

岩もずくとトビウオのすり身汁

佐渡の食堂では「岩もずく」や「トビウオのすり身汁」が定番。すり身汁はふわっとした団子が入っていて、出汁の香りがやさしく広がります。寒い時期に食べると体がぽかぽかして、旅の疲れも溶けていくんですよ。

島のお母さんの味

地元の小料理屋や食堂では、旬の野菜を使った煮物や惣菜が並びます。豪華ではないけれど、ほっとする「家庭の味」。旅をしていて一番心に残るのは、案外こういう料理だったりします。

🍶 地酒と酒蔵めぐり

酒蔵の多さと試飲体験

佐渡島は日本酒の酒蔵が多く、蔵ごとに味わいが異なります。見学ツアーでは杜氏の説明を聞きながら試飲ができ、「同じ米と水でも、こんなに味が違うんだ」と驚かされるんです。

食と合わせて楽しむ

刺身や郷土料理にあわせて飲むと、地酒の個性がさらに際立ちます。冷酒でスッキリいただくのもいいですが、燗酒にして料理とあわせると、旅先でしか味わえない一体感を楽しめますよ。

🧑🍳 食文化から見える佐渡の暮らし

佐渡の食は「豪華なごちそう」より「暮らしに根ざした滋味深さ」が特徴です。

市場や食堂で料理を味わうと、「観光客として」ではなく「島の生活に招かれたような感覚」になれるんですよね。

だからこそ、食べること自体が旅の大切な体験になるんです。

📊 佐渡の食文化と地酒体験まとめ

| カテゴリ | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 海の幸 | 鮮度抜群の魚介 | 市場や寿司屋で旬を味わえる |

| 郷土料理 | 岩もずく・すり身汁 | 素朴で温かい“家庭の味” |

| 地酒 | 酒蔵見学と試飲 | 料理との相性を体感できる |

行動例

午前は市場で焼きイカを食べ歩き、昼はすり身汁定食。午後は酒蔵を訪れて試飲を楽しみ、夜は寿司屋で地酒と一緒に魚介を堪能する。

注意点

酒蔵見学は予約が必要な場所もあるので、事前に確認を。飲酒後は車の運転はできないので、公共交通や代行を利用しましょう。

筆者の一言

佐渡の食は、豪華さではなく「日常の豊かさ」を教えてくれるものでした。市場で立ち話をしながら食べた干物の一口や、小さな食堂で出てきたすり身汁の湯気。それが旅の記憶を温めてくれるんです。

佐渡の宿泊体験を紹介する前に、同じ新潟・北陸ルートで組み合わせやすい「長野の温泉文化と歴史旅」もおすすめです。

島旅の不便さとは対照的に、内陸の温泉地では「文化と伝統」にじっくり浸ることができます。

👉 長野の温泉文化と歴史をめぐる旅|名湯と町歩きで味わう心の再起動

🛏 宿泊スポット選び

佐渡の旅で「どこに泊まるか」は、単なる宿泊先の確保ではありません。

温泉宿、民宿、ホテル――その選択が旅のテーマや気分を大きく左右するんですよ。観光地めぐりに疲れた体を癒し、地元の人との交流を生み、次の日の行動を支える。宿泊体験は旅の中心にあると言ってもいいんです。

♨ 温泉宿:鉱山労働者を癒した歴史と現代のやすらぎ

佐渡には古くから温泉が点在しています。金山で働いた人々が疲れを癒すために利用していた記録も残っていて、温泉は単なる観光資源ではなく“暮らしに密着した療養の場”だったんですね。

現代では、加茂湖や相川、畑野温泉など、宿ごとに泉質や景観が異なります。特に海沿いの露天風呂では、日本海に沈む夕陽を眺めながら湯に浸かることができるんです。湯気と潮風が混ざり合う瞬間は、まさに佐渡でしか体験できない贅沢なんですよ。

中高年向けの魅力

- 足を伸ばして大浴場に入れる → 翌日の疲労回復に直結

- 夕食後は早めに湯に浸かり、深い睡眠へ → 体力を戻せる

- 部屋食を選べる宿もあり、人目を気にせずゆったり過ごせる

🏡 民宿:島の暮らしを体感する「もう一つの我が家」

民宿は、漁師や農家が副業として始めた歴史があります。観光客を“お客さん”としてではなく“親戚”のように迎えてくれる雰囲気が残っているんです。

夜のちゃぶ台に並ぶのは、採れたての魚や畑の野菜。豪華な盛り付けではなくても、心に残る味わいがあるんですよね。食後には「明日はどこに行くの?」なんて世間話が自然に始まることも多いです。

民宿ならではの五感描写

- 畳に座ると漂う藺草(いぐさ)の香り

- 台所から聞こえる煮物のコトコトいう音

- 夜、外から届く波の音や虫の声

民宿は“観光”よりも“暮らし”を味わう宿。初めての佐渡では温泉宿に泊まり、二度目以降は民宿でゆったり――そんな使い分けもおすすめなんです。

🏨 ホテル:快適性と安心感で旅を支える拠点

ホテルは「安心・効率」を重視したい人にぴったりです。両津港周辺にはビジネスホテルから観光ホテルまでそろっていて、アクセス重視の人には最適なんです。

ホテルの強み

- エレベーターやバリアフリー設備 → 足腰に不安がある世代に安心

- 朝食バイキングで栄養を調整しやすい

- Wi-Fiやワークスペース完備 → 仕事を兼ねたワーケーションにも対応

観光初心者にとっても「迷わない安心」がホテルの魅力なんですよ。

💡 宿泊タイプ別おすすめの過ごし方

- 温泉宿 → 観光+疲労回復を両立したい人に

- 民宿 → 地元の人との交流や暮らしを体感したい人に

- ホテル → 移動や仕事との両立を優先したい人に

📊 宿泊スポットまとめ

| 宿の種類 | 歴史・背景 | 特徴 | 中高年向けポイント |

|---|---|---|---|

| 温泉宿 | 金山労働者を癒した湯治場 | 露天風呂・景観 | 足を伸ばして疲労回復、深い眠り |

| 民宿 | 漁村・農村から生まれた文化 | 家族のようなもてなし | 暮らしを体感、親戚のような交流 |

| ホテル | 港町を拠点に発展 | 設備充実・安心感 | バリアフリー・食事管理・初心者向け |

行動例

1泊目は温泉宿でゆっくり癒され、2泊目は民宿に泊まって交流を楽しむ。ビジネスや短期旅行ならホテルで効率的に過ごす。

注意点

- 民宿は風呂やトイレが共同のことが多い → 事前に確認すると安心

- 温泉宿は坂道や海沿いにあることが多い → アクセスをチェック

- ホテルは港近くが便利だが、自然の中で過ごしたい人には物足りない場合も

筆者の一言

宿は「寝るための場所」じゃなくて、「旅を形づくる舞台」なんです。温泉宿で癒され、民宿で人に触れ、ホテルで安心を得る。それぞれの宿泊が、佐渡の違う顔を見せてくれました。

🚌 モデルコース(1泊2日プラン)

佐渡を1泊2日で巡るには「何を優先するか」が鍵になります。

島は広いので、スポットを詰め込みすぎると移動に追われてしまうし、逆に少なすぎると物足りなさも残ります。ここでは 初めての人向けの王道ルート、テーマ別の変化球ルート、季節ごとのアレンジ を図表を交えて紹介します。

🛤 王道ルート(初めての佐渡旅)

まずは佐渡の基本をまんべんなく押さえられる流れです。

1日目・2日目のスケジュール

| 日程 | 時間帯 | スケジュール | ポイント |

|---|---|---|---|

| 1日目 | 午前 | フェリーで両津港へ → 佐渡金山遺跡見学 | 世界遺産候補の迫力 |

| 昼 | 相川で海鮮定食 | 新鮮な魚介の旨み | |

| 午後 | 相川町歩き → 夕方にたらい舟体験 | 佐渡文化の入口 | |

| 夜 | 温泉宿泊、夕陽を眺める露天風呂 | 癒しと非日常 | |

| 2日目 | 朝 | 港町散策、朝市で軽食 | 島の日常に触れる |

| 午前 | 能舞台や鬼太鼓体験 | 伝統芸能の臨場感 | |

| 昼 | すり身汁や郷土料理ランチ | 素朴で温かい味 | |

| 午後 | 尖閣湾で夕陽観賞 | 絶景で締めくくり | |

| 夕方 | フェリーで新潟へ | 島旅の余韻 |

📌 ポイント

- 佐渡の定番を効率よく回れる

- 移動と体験のバランスが良い

🎭 変化球ルート(文化派・自然派)

王道を体験した人が次に選ぶなら、この2つです。

| プラン | 特徴 | 主な体験 | おすすめ宿 |

|---|---|---|---|

| 文化派 | 芸能・歴史を重視 | 能舞台観劇、能面作り、民宿で島の人と交流 | 町中の民宿 |

| 自然派 | 海と山のアウトドア | 岬トレッキング、海水浴、星空観察 | 山間の宿やキャンプ |

📌 ポイント

- 文化派:心に残る人との交流を重視

- 自然派:島の大自然をダイナミックに味わう

🌸 季節別アレンジ

四季の違いを楽しむのも佐渡旅の醍醐味です。

| 季節 | 主な見どころ | 食の楽しみ |

|---|---|---|

| 春 | 真野公園の桜、鬼太鼓の春祭り | 山菜料理、地元の新茶 |

| 夏 | 海水浴、ダイビング、市場の賑わい | 岩牡蠣、冷やし岩もずく |

| 秋 | 紅葉、収穫祭、新米の時期 | 新米ご飯、柿、地酒 |

| 冬 | 荒波と雪景色、静かな町並み | 寒ブリ料理、熱燗、日本海の幸 |

📌 ポイント

- 旅の印象が季節でまったく変わる

- リピート旅行が楽しくなる

📊 モデルコースまとめ

| タイプ | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 王道ルート | 初めての人向け | 定番を効率よく網羅できる |

| 文化派 | 芸能・民宿中心 | 深い文化体験と交流ができる |

| 自然派 | アウトドア重視 | 岬・海・星空で非日常を満喫 |

| 季節アレンジ | 四季ごとに異なる魅力 | 何度も訪れる価値あり |

行動例

初回は王道ルートで「佐渡の全体像」を把握。2回目は文化派で人や芸能に触れ、3回目は自然派で岬や山を探検。季節ごとに訪れると、そのたびに違う佐渡を体験できる。

注意点

- 移動時間が長いので、1日に詰め込みすぎないこと

- バス・レンタカーの時刻やルートは事前に確認しておくと安心

- 季節によって船の運航が変わる場合もあるので要注意

筆者の一言

佐渡の旅は「一度に全部」より「テーマを決めて少しずつ」味わうほうが、心に残るんです。王道・文化・自然・季節、それぞれの切り口で新しい発見があると思いますよ。

🚢 アクセス(島旅のリアル)

佐渡島の旅を語るときに欠かせないのが「アクセス」。本土から海を渡る体験は、単なる移動ではなく「島に来たんだ」という実感を与えてくれます。ここではフェリーやジェットフォイル、島内の交通手段までリアルに紹介します。

⛴ フェリーとジェットフォイル

佐渡に渡る手段は主に2つ。フェリーとジェットフォイルです。

- フェリー

約2時間半の船旅。甲板に出れば潮風と波の音、遠ざかる本土の景色が旅気分を盛り上げてくれます。船内には売店や座席も充実しているので、のんびりとした時間を楽しめます。 - ジェットフォイル

約1時間で到着する高速船。スピード重視で移動したい人にぴったりですが、波の影響を受けやすいので酔いやすい人は注意が必要です。

🚗 島内の移動手段

島は広いため、移動手段の選び方で旅の自由度が大きく変わります。

- レンタカー

観光スポットが点在しているため、最も効率的。2人以上ならコストパフォーマンスも良好。 - 路線バス

主要地をつなぐが本数は少なめ。時間に余裕がある旅に向いています。 - 観光タクシー

中高年世代やグループ旅行には便利。運転の心配がないので快適です。

📊 アクセス手段まとめ

| 移動手段 | 所要時間 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| フェリー | 約2時間半 | のんびり船旅、甲板から絶景 | 船旅を楽しみたい人 |

| ジェットフォイル | 約1時間 | スピード移動、快適シート | 時間を優先したい人 |

| レンタカー | 島内自由 | 効率よく観光できる | 行動範囲を広げたい人 |

| バス | 限定的 | ローカルな空気感 | ゆったり派 |

| 観光タクシー | 半日〜1日貸切可 | ガイドつきで楽々 | 中高年世代や家族旅行 |

行動例

初めての佐渡旅では、往復はフェリーで「島に渡る実感」を味わい、島内はレンタカーで効率的に移動。次回はジェットフォイルで時間短縮し、バス旅でローカル体験を楽しむのもおすすめ。

注意点

- フェリー・ジェットフォイルは天候で欠航になる場合があるので、事前に運航状況を確認しておきましょう。

- バスは本数が少なく、乗り過ごすと数時間待つこともあります。

- 島内のガソリンスタンドは少なめなので、レンタカー利用時は早めに給油を。

筆者の一言

佐渡の移動は「目的地に行くため」だけじゃなくて、「旅そのものを味わう時間」だと思います。船に揺られ、潮風を浴びながら、少しずつ日常から切り離されていく感覚――これこそが島旅の醍醐味なんですよ。

🎒 島旅の持ち物アドバイス

佐渡島の旅では、普段の国内旅行と同じ感覚で準備すると「あれを持ってくればよかった…」と後悔することがあります。島ならではの事情をふまえて持ち物を整えておくことが、快適な旅につながるんですよ。

✅ 必需品(これだけは忘れないで)

- 歩きやすい靴

町歩きや遺跡巡りでは坂道や石畳が多いので、履き慣れた靴が必須です。 - 天候対策グッズ

佐渡は天気の変化が激しい地域。折りたたみ傘や薄手のレインウェアが役立ちます。 - 常備薬

島内にも薬局はありますが、数が限られているため普段飲んでいる薬は必ず携帯しましょう。

💡 島旅ならではの注意点

- 現金

キャッシュレス決済は広まりつつありますが、山間部や民宿では現金しか使えないことも多いんです。 - 充電器・モバイルバッテリー

観光地によっては充電環境が乏しいので、長時間の移動に備えて持っておくと安心。 - 交通情報の控え

フェリーやバスの時刻表は、印刷かスクショで手元に残しておきましょう。電波が弱い場所ではスマホが頼りにならないこともあります。

📊 持ち物チェックリスト

| カテゴリ | 持ち物 | ポイント |

|---|---|---|

| 足まわり | 歩きやすい靴 | 坂道・石畳に対応 |

| 天候対策 | 折りたたみ傘・レインウェア | 急な雨風に備える |

| 健康管理 | 常備薬・サプリ | 島内の薬局は少なめ |

| 電源関連 | モバイルバッテリー・充電器 | 長時間の移動に安心 |

| 支払い | 現金 | 民宿や小店で必須 |

| 情報 | バス・船の時刻表控え | 電波が弱い時の保険 |

行動例

港に着いたらまず観光案内所で最新のバス時刻表をもらい、移動中はモバイルバッテリーでスマホを充電。夜は宿に戻って翌日のスケジュールを紙でも確認しておく。

注意点

・島内は天気の変化が早く、山エリアと海沿いで気温差も大きいので重ね着が便利です。

・港や市街地を離れるとコンビニも少なく、忘れ物は取り戻しにくいので要チェック。

筆者の一言

佐渡の旅は「忘れ物をしても何とかなる」場所ではないんです。準備を整えることで安心して過ごせて、心の余裕が生まれます。その余裕があるからこそ、夕陽や人との出会いをじっくり味わえるんだと思います。

💡 島旅ならではの気づき

港で船に乗り込む瞬間、潮風の匂いとともに、心の奥にふわりとした緊張が走りました。デッキに立って振り返ると、本土の街並みが少しずつ遠ざかり、代わりに広がるのは果てしない水平線。エンジンの低い振動が足元に伝わり、波しぶきがきらめく――その光景に「もう簡単には戻れないんだ」という感覚が湧きあがります。佐渡の旅は、ただ目的地へ移動するのではなく、日常と切り離される瞬間から始まる特別な体験なんです。

🌊 制限があるからこそ生まれる自由

島旅では、フェリーやジェットフォイルの時刻がすべての基準になります。一本逃すと数時間待ち、悪天候なら欠航もある――便利さに慣れた現代人にとっては不自由に映るかもしれません。けれど、筆者が感じたのはむしろ逆でした。

制限があるからこそ、行動のひとつひとつが「かけがえのない時間」になるんです。

- 限られた移動の中で見つけた町のベーカリーで、島民と笑顔を交わす

- 予定外にできた待ち時間を、港のベンチで海を眺めながら過ごす

- 船の遅れをきっかけに、初めて出会った旅人と会話が弾む

都会の「便利さ」は選択肢を広げますが、その分ひとつひとつの時間が軽くなりがちです。佐渡では選択肢が少ない分、「今ここでしかできない体験」を大切にできる。それが島旅の最大の自由だと感じました。

🕰 時間がゆっくりと流れる

本土の生活では、常に「効率」を意識して動いてしまいます。けれど佐渡に渡ると、効率という概念がどこかに消えてしまうんです。

港でバスを待つ時間も、民宿の縁側でただ波音を聞く時間も、すべてが「豊かな時間」に変わります。筆者と彼女は、町歩きの途中で立ち寄った商店で島の人から柿を分けてもらいました。予定にない出来事でしたが、あの甘さと人の温かさが一番の思い出になっています。

こうした「予定外」の瞬間こそが島旅の本質。時計に追われるのではなく、時間そのものを受け入れることで、心がじんわりと解放されていくのです。

🔄 人生を見つめ直すきっかけ

佐渡で過ごす時間は、観光以上の意味を持ちます。

- 金山遺跡では「富を求め、命を削って働いた人々」の姿に思いを馳せ、今の自分の働き方を重ねて考える

- 日本海に沈む夕陽を前に、「自分は何を大事に生きているのか」と静かに問いかける

- 島民のシンプルな暮らしに触れて、「少なくても豊かに生きる」姿勢を学ぶ

こうした気づきは、都会での日常に戻ったあとも心に残り、人生を再起動するヒントになります。

❓ Q&Aで補足

Q. 不便さでストレスにならない?

A. 確かに最初は戸惑うかもしれません。でも「不便を受け入れる」姿勢を持つと、むしろ余白の時間が心を潤してくれます。

Q. 1泊2日でもこの感覚を味わえる?

A. フェリーに乗った瞬間から非日常は始まります。短い時間でも十分に「島時間」を体験できますよ。

行動例

フェリーの待ち時間に港町を散策したり、夜に宿で日記を書いてみる。余白の時間を「無駄」ではなく「贅沢な時間」として楽しむ。

注意点

都会感覚で「効率的に回ろう」とすると疲れてしまう。不便さを受け入れる心構えが大切です。

筆者の一言

佐渡で過ごした2日間は、ただの旅行ではなく「人生を見直す時間」でした。潮風や波音、島の人の笑顔が心に深く残り、「これからの生き方」を考えるきっかけを与えてくれたんです。

📝 まとめ

佐渡島をめぐる1泊2日の旅を振り返ると、ただ観光名所を訪ねただけではなく、「人生を見直すための時間」を与えてくれたことに気づきます。

金山遺跡で感じた歴史の重み、たらい舟に揺られて味わった素朴な体験、日本海に沈む夕陽に包まれて得られた静かな余韻――これらすべてが、日常の効率や便利さとはまったく異なる時間の流れの中で経験できたからこそ、心に強く残ったのです。

🌟 佐渡島で得られる「4つの旅の価値」

- 歴史に触れる学び

金山遺跡を歩くと、かつての労働者が過酷な環境の中で生き抜いていた姿が浮かび上がります。筆者はそこに「人はなぜ金を求め続けるのか」という普遍的な問いを感じ取りました。現代社会で働く自分自身の姿とも重なり、「生き方や働き方をどう選ぶか」というテーマを突きつけられたのです。 - 自然が与える癒しと畏怖

日本海の夕陽や、潮騒に包まれる夜の静けさは、自然の美しさと同時に厳しさを思い出させてくれます。春は桜、夏は祭りと漁の賑わい、秋は紅葉、冬は荒波――四季ごとに違った表情を見せる自然は、人生の節目を映し出す鏡のようです。 - 文化と人との出会い

町歩きの途中で立ち寄った商店で柿を分けてもらったエピソードのように、島の人々との触れ合いは「旅行者と地元の人」という垣根を越えて心に残ります。能楽や太鼓といった伝統芸能もまた、土地の暮らしと密接に結びついていて、ただ鑑賞するだけでなく「人の生き方を支えてきた文化」であることを実感できます。 - 再起動の視点

移動や時間の制限、不便さを受け入れることは、効率を優先してきた人生を見直すチャンスになります。筆者にとって、佐渡島での不便さは「立ち止まる練習」でした。そしてその立ち止まりが、次の人生を進むための再起動につながるのです。

越後湯沢の旅と比べてみると、佐渡島の「不便さを楽しむ旅」はまったく違った味わいがあります。

もし「王道の温泉やスキー、首都圏からのアクセスの良さ」に魅力を感じる方には、こちらの記事もおすすめです。

👉 越後湯沢温泉&苗場リゾート完全ガイド|温泉・スキー・グルメを満喫する1泊2日の旅

🔍 シリーズ全体での位置づけ

前回の「越後湯沢&苗場」の旅は、都会からのアクセスが良く、温泉やスキー、グルメを中心に「安心して癒やされる王道旅行」でした。

一方で佐渡島は、アクセスに時間がかかり、不便さを前提とした「挑戦的な旅」。

この対比がシリーズを豊かにしています。

- 湯沢=効率や快適さを保ちながら癒やす旅

- 佐渡=不便さを受け入れながら心を鍛える旅

両方を並べて読むことで、読者は「次はどんな旅を選ぶか」という思考を深めることができます。これは単なる旅行記事ではなく、人生設計に寄り添う読み物としての価値を生み出すんです。

👣 中高年にとっての佐渡旅の意味

40代・50代の世代にとって、佐渡旅は「第二の人生をどう過ごすか」を考える絶好の場です。

- 忙しい日々の中で見失いがちな「時間の余白」を取り戻す

- 島の暮らしから「持たない豊かさ」を学ぶ

- 不便さを通じて「効率に縛られない生き方」を試す

これらは定年後やキャリアチェンジを考える人にとって、未来の生活をシミュレーションするような体験です。旅が単なる観光ではなく、「人生の実験場」となるのです。

❓ Q&Aで補足

Q. 佐渡の旅は体力的にハードでは?

A. 島内移動はレンタカーを活用すれば効率よく回れます。町歩きも自分のペースで楽しめるので、中高年でも安心です。

Q. 不便さを楽しめる自信がない…。

A. そう思う人にこそ佐渡はおすすめです。予定通りに進まないからこそ、思わぬ発見や出会いが生まれます。

行動例

湯沢のような王道観光を経験したあと、次は佐渡で「効率を捨てる旅」を実践する。旅の選択肢を対比させることで、自分の人生観がよりクリアになる。

注意点

佐渡は広く、欲張って詰め込みすぎると疲れます。訪問地を絞り、余白を意識した計画にすると心に余裕が残ります。

筆者の一言

佐渡島の旅は、単なる観光地巡りを超えて「人生を再起動する体験」でした。不便さに戸惑いながらも、その中でしか得られない出会いや時間がありました。記事を読んでいるあなたにも、この「制約の中で見える豊かさ」を味わってほしいと思います。

🌙 しめくくり

佐渡島で過ごした2日間は、ただの観光旅行ではなく「人生を見つめ直すための特別な時間」でした。港を出るフェリーのデッキで、振り返ると街の灯りが少しずつ遠ざかり、夕暮れの水平線が紫色に染まっていく。潮風に吹かれながら、筆者は胸の奥に「ここからまた新しい時間が始まる」という静かな確信を覚えました。

🌌 旅の余韻が心に残すもの

佐渡島の旅では、都会のようにスムーズに予定が進むことは少ない。フェリーの遅延や、バスの本数の少なさ、突然の天候の変化。そんな「不便さ」に直面するたび、最初は戸惑いを感じます。ですが、その時間こそが「余白」であり、旅の深みを生み出してくれるのです。

港で待ち時間を過ごしていたとき、漁師の男性が「今日は波が荒いから船は遅れるよ」と教えてくれました。その言葉に焦りよりも安心感を覚え、「自然に合わせて生きることが、この島の日常なんだ」と気づきました。効率やスピードを求める都会の生活とは真逆の価値観に触れたことで、「立ち止まることの意味」を心から実感できたのです。

🔄 人生を再起動するための学び

中高年世代にとって、この佐渡旅は「次の人生をどう生きるか」を考えるためのヒントが散りばめられています。

- 不便を受け入れる力:予定通りにいかなくても、それを楽しむ柔軟さが大切。

- 時間の余白を慈しむ力:待ち時間や空白の瞬間が、自分と向き合うための贅沢な時間になる。

- シンプルに暮らす力:島の人々の生活は、派手さはなくとも心に余裕と豊かさを感じさせてくれる。

筆者にとっても、この旅は「効率を追い求める日常」を一度リセットする機会でした。夕暮れに彼女と並んで波音を聞いていると、「もっとゆっくり、もっと丁寧に生きたい」という感覚が自然に湧いてきました。それは都会で働く日常の中ではなかなか持てなかった気持ちです。

👣 読者への問いかけ

もし、いまのあなたが「このままでいいのだろうか」と感じているなら、佐渡島のような「不便を抱えた旅先」に身を置いてみてください。日常では当たり前すぎて気づかなかったことが、そこで初めて浮かび上がります。

👉 あなたにとって、人生を見つめ直すための旅はどこにありますか?

この問いを胸に抱いて次の旅に出ることで、佐渡島で得た気づきはさらに大きな意味を持つはずです。

🌠 次の旅への橋渡し

今回の旅は、越後湯沢の「王道の快適さ」と対照的に、佐渡島の「不便さを楽しむ旅」を描きました。これでシリーズは「安心と挑戦」という二つの柱を持ちました。

そして次に待っているのは富山。

- 立山黒部アルペンルート:圧倒的な大自然に挑む旅

- 五箇山合掌造り:人々が自然と共生して築いた暮らしを学ぶ時間

- 氷見の海鮮:海の恵みを味わい尽くす贅沢

そこでは再び違った形で「人生再起動のヒント」が待っています。佐渡で感じた「立ち止まる時間」とは対照的に、富山では「圧倒的な自然の力に挑む時間」がテーマとなるでしょう。

行動例

旅から帰ったら、体験したことをノートやスマホに残してみましょう。数か月後に読み返すと、旅の余韻が「自分の成長の軌跡」としてよみがえります。

注意点

旅の感動は日常に戻ると薄れてしまいがち。帰宅する前に「自分はこの旅で何を感じたのか」を言葉にして残しておくと、再起動の力が長く続きます。

筆者の一言

佐渡島の旅は「便利さ」を求める場所ではなく、「不便さと余白を受け入れることで得られる豊かさ」を教えてくれました。この体験は、筆者にとって人生を再起動する大きなきっかけでした。そしてこの記事を読んでいるあなたにとっても、きっと同じような「再起動の扉」を開くヒントになると信じています。

🌸関連記事もぜひチェック!