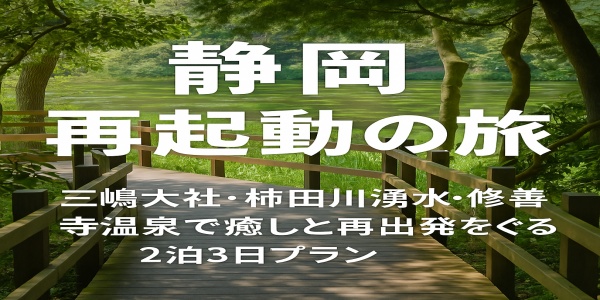

三嶋大社・柿田川湧水群・修善寺温泉をめぐり、心を整える2泊3日の静岡モデルプラン。

自然・歴史・温泉が寄り添う再起動の旅へ。

🌿 はじめに|なぜ静岡が“再起動の旅”にふさわしいのか

🧠 心を整える旅の必要性

忙しい毎日を過ごしていると、気づかないうちに心が疲れてしまいます。

- スマホやSNSから流れ込む情報

- 職場や家庭での人間関係

- 週末もゆっくりできない生活

こうした積み重ねが「心のざわつき」や「息苦しさ」として表れるんですね。

📌 ポイント(表で整理)

| 現代人の疲れ | 影響すること |

|---|---|

| 情報過多 | 集中力低下・疲労感 |

| 人間関係 | ストレス・不安感 |

| 忙しさ | 自己を見失う感覚 |

だからこそ、ただの休暇ではなく「心を整える旅」が必要になります。自然や文化に触れ、自分自身をリセットする時間は、再び前に進むための大切なエネルギー源なんですよ。

🗾 静岡という土地の魅力

では、心を整える旅先としてどこを選ぶべきか──その答えのひとつが静岡県です。

- 東京・横浜から電車で約1〜2時間

- 車でも数時間でアクセス可能

- 到着した瞬間に「遠くに来た」と感じられる

そんな絶妙な距離感が魅力なんです。

🌸 静岡が心に響く理由

- 富士山に抱かれた雄大な自然

- 清らかな湧水や水辺の景観

- 歴史と文化が息づく神社仏閣

- 温泉がもたらす体の芯からの癒し

非日常と安心感が絶妙に混じり合い、訪れる人をやさしく包み込んでくれる土地。それが静岡なんですね。

💬 筆者と彼女の旅のきっかけ

今回の旅のきっかけは、ふとした彼女のひと言でした。

「最近なんだか、心が落ち着かないんだよね。深呼吸できる場所、ないかな…」

その言葉を聞いた瞬間、筆者自身も同じように疲れていることに気づかされました。都会にいると、自分の気持ちを振り返る余裕すらなくなってしまうんですよね。

遠くのリゾート地に行く必要はありません。でも少しだけ都会の喧騒から離れて、自然や歴史に触れることで心が整う。そんな場所を探して浮かんだのが静岡でした。

📍 選んだ3つのスポット

今回の旅では「心を整える時間」を与えてくれるスポットを厳選しました。

📌 旅の舞台となる3スポット

| スポット | 特徴 |

|---|---|

| 🏯 三嶋大社 | 源頼朝ゆかりの神域・歴史と祈りの場所 |

| 💧 柿田川湧水群 | 富士山の伏流水が湧き出す清流の楽園 |

| ♨️ 修善寺温泉 | 文豪に愛された“静けさ”の温泉地 |

これらの場所を訪れることで、観光以上の「心境の変化」を体験することができました。

✨ 癒しと気づきの旅へ

この旅で感じたのは、「旅は観光するものではなく、心を整えるものでもある」ということです。

- 三嶋大社 → 感謝の気持ちが芽生える

- 柿田川湧水群 → 時間の重みを実感する

- 修善寺温泉 → “静けさこそ贅沢”という発見

どれもガイドブックには載らない体験で、心に直接響くものでした。

この記事では、場所の紹介だけでなく「どう感じ、何を学んだのか」に焦点を当てていきます。もし今、少しでも心が疲れているなら──この旅の記録があなたの“再起動のヒント”になるのではないでしょうか。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・休日に2泊3日の小旅行を計画する

・観光地めぐりより“心を整える”をテーマにする

・旅の目的を「癒し」と「気づき」として設定する

注意点

・予定を詰め込みすぎない

・観光地の有名度より、自分に合う場所を優先する

・SNS映えより、自分の感覚を大切にする

筆者の一言

静岡の旅は、忙しい日常をリセットするために最適な場所でした。「非日常を遠くに探さなくても、すぐ近くに深い癒しがある」ということを改めて教えてくれる旅だったんです。

🏯 三嶋大社|源頼朝ゆかりの神域で心を鎮める

🕰 歴史と信仰の背景

三嶋大社は、伊豆国一宮として古くから人々の信仰を集めてきた神社です。特に有名なのは、源頼朝が流罪からの再起を祈願した場所として伝わっていること。頼朝がこの地で祈り、のちに鎌倉幕府を開いたという物語は、まさに「再起動の象徴」ともいえる歴史的エピソードなんです。

📌 三嶋大社のご利益と象徴

| ご利益 | 内容 | 補足解説 |

|---|---|---|

| 開運招福 | 新しい挑戦や運気を切り開く力 | 頼朝の逸話のように“再起”や“挑戦”の祈願にふさわしい |

| 厄除け | 心身の邪気を払い、再出発を守る | 人生の転機や不安定な時期に心強い守りとなる |

| 家内安全 | 家族や身近な人を守る加護 | 家族やパートナーの幸せを願う場所としても選ばれている |

| 縁結び | 人と人をつなぐご縁を育む力 | 恋愛成就だけでなく、仕事や人脈にも効果があるとされる |

🌳 境内を歩くと感じる“凛とした空気”

JR三島駅から徒歩10分ほどで到着する境内に足を踏み入れると、都市部とはまったく違う空気が広がっています。

- 朱塗りの楼門:鮮やかな朱色が目を引き、写真映えするだけでなく、邪気を払う象徴とも言われる。

- 樹齢1200年を超える金木犀:長い年月を生き抜いてきた姿は、生命力と持続の象徴。秋には香りが心を包み込み、参拝体験をさらに豊かにしてくれる。

- 白馬が祀られた神馬舎:神様の使いとして信じられ、特別な日には神馬の姿を見られることも。力強さと神秘性を感じる場所。

- 舞殿や本殿の荘厳な造り:建築美だけでなく「神様の前に立っている」という特別な感覚を与えてくれる。

👩 彼女は本殿前で目を閉じ、しばらく静かに手を合わせていました。そして「お願いじゃなくて、“ありがとう”って気持ちが湧いてきた」と小さく呟いたのです。その言葉に、筆者も深く頷き、ただ祈るだけでなく感謝を思い出す時間を持てたことに心が満たされました。

🌸 季節ごとに変わる楽しみ方

特に印象的だったのは大きな金木犀。秋になると境内いっぱいに甘い香りが広がり、訪れる人々を優しく包み込みます。

📌 季節ごとの見どころと魅力

- 春(桜):楼門を背景に咲く桜は圧巻。地元の人々の憩いの場でもあり、参拝と花見が同時に楽しめる。

- 夏(青葉と祭り):境内に響く太鼓や祭り囃子がエネルギッシュ。参拝と共に日本の夏文化を体感できる。

- 秋(金木犀):参拝中にふわっと香る甘い匂いは、心を浄化するよう。視覚より嗅覚から癒される特別な体験。

- 冬(静寂):人出が少なく、雪化粧の姿を見られることも。静けさの中で自分と向き合える時間が得られる。

「次は花の季節に来たいね」と彼女と話したことは、旅の楽しみを未来へつなぐ約束のようにも感じられました。

🎴 御朱印・縁起物で心に残る記録を

社務所には季節限定の御朱印や、開運・厄除けにまつわる縁起物もあります。

- 御朱印帳:旅先ごとにいただくことで“旅の足跡”を可視化できる。文字の美しさと墨の香りに心が落ち着く。

- 縁起物:お守りや破魔矢など、持ち帰ることで“旅の記憶”が日常の支えになる。

- 季節限定の御朱印:花や祭りのモチーフが取り入れられ、訪れる時期ごとの思い出を彩る。

👫 ふたりで並んで御朱印を受け取った瞬間、「旅の思い出が形になった」と実感できました。観光地のお土産とは違い、心に深く残る体験でしたね。

🧘 心を整える参拝の心得

ただ参拝するだけでなく「どう向き合うか」で体験の深さは変わります。

📌 三嶋大社での参拝ポイント(詳解)

- 境内に入る前に一礼

→ 物理的な動作で心のスイッチを切り替えられる。これをすることで「ここからは神域」という意識が高まる。 - 手水舎での清め

→ 手と口を清めることで“自分をリセット”できる。儀式的な動作は心の緊張を和らげる効果がある。 - 感謝を意識した祈り

→ 願い事ばかりではなく「ありがとう」と伝えることで、心が自然と前向きになる。 - 境内散策の深呼吸

→ 歩くリズムと呼吸を合わせ、五感を意識することで“瞑想体験”に近づける。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・参拝の前に深呼吸をして心を落ち着ける

・四季ごとの自然を意識的に楽しむ(春は桜、秋は金木犀など)

・御朱印を集めて旅の軌跡を残す

・参拝後は近くの茶屋で一息つき、余韻を大切にする

注意点

・観光目的で写真ばかり撮ると“整う体験”が薄れてしまう

・参拝時に願いを詰め込みすぎず、シンプルな思いで祈る

・初詣や祭礼時期は混雑しやすいため、静けさを求めるなら平日や午前中がおすすめ

・御朱印は“スタンプラリー”ではなく、敬意を持っていただくものと心得る

筆者の一言

三嶋大社は「整える場所」そのものでした。彼女と一緒に手を合わせながら感じた感謝の時間は、旅の始まりを優しく包んでくれるものでした。

💧 柿田川湧水群|透明な水に心が澄んでいく

🌊 富士山からの恵みと湧水群の成り立ち

柿田川湧水群は、日本三大清流のひとつに数えられる名所です。

ここに流れる水は、富士山に降った雪や雨が長い年月をかけて地下を通り、数十年〜数百年後に地表へ湧き出しているものなんです。

その量はなんと1日100万トン以上。日本でも珍しい規模の湧水群で、環境省の「名水百選」にも選ばれています。

📌 柿田川湧水群の特徴

| 特徴 | 詳細 | 補足解説 |

|---|---|---|

| 水量 | 1日100万トン超 | 富士山の天然ろ過による恵みで、流れが途絶えることがない |

| 水質 | 驚くほどの透明度 | 透き通りすぎて“水があることを忘れる”ほど |

| 生態系 | 多様な生物が生息 | 清流でしか生きられない希少な魚や植物が残る |

| 歴史 | 古代から水源として活用 | 江戸時代には製紙や農業用水として地域を支えた |

湧水は単なる自然現象ではなく、長い時間をかけて育まれた「大地からの贈り物」なんですよ。

👀 展望台と遊歩道での五感体験

筆者と彼女がまず訪れたのは第一展望台。透き通った青い水が、地面の底からボコボコと湧き出す光景は圧巻でした。

- 第一展望台:真下から湧き出す水の青さが神秘的。まるで水の惑星を見ているような感覚。

- 第二展望台:より広範囲に水面を眺められる。朝の光が差し込むと水がキラキラ輝き、幻想的な雰囲気に。

- 遊歩道:水辺の小径を歩くと、川のせせらぎと鳥の声だけが耳に届き、都会では味わえない静寂に包まれる。

👩 彼女は展望台からのぞき込みながら「この水、何十年もかけてここに来たんだよね…」とつぶやきました。その言葉に、筆者も“時間の重み”を肌で感じたのです。

☀️ 訪れるベストタイミング

柿田川湧水群は、訪れる時間帯によって印象が変わります。

📌 おすすめ時間帯と理由

- 午前(9〜11時):朝の光が斜めに差し込み、水面が青く輝く。写真撮影にも最適。

- 昼間:水の透明さが際立つ。遊歩道を歩きながら木漏れ日と川の音を楽しめる。

- 夕方:観光客が少なく、より静寂を味わえる。水辺で一日の終わりを感じる時間は特別。

タイミングによって「水の色」「光の反射」「心の静けさ」が変わり、何度訪れても新しい発見がありますよ。

☕ 湧水を活かしたカフェ体験

敷地の周辺には、湧水を利用したカフェや飲食店が点在しています。

- 湧水コーヒー:クリアな味わいで、苦味が少なくすっきり。普段飲むコーヒーよりもやさしい口当たり。

- 湧水かき氷:夏季限定メニュー。ふわっとした氷とシロップの組み合わせが絶妙で、湧水ならではの透明感が舌で感じられる。

- 湧水うどん:地元のお店で提供される逸品。水が違うだけで、麺のコシや香りが格段に良くなる。

👫 カフェでコーヒーを飲みながら「湧水で淹れるだけで、なんでこんなにすっきりするんだろうね」と彼女が笑顔で話した瞬間、心も体も自然と整っていくのを実感しました。

🧘 柿田川湧水群で得られる心理的効果

自然に囲まれて過ごす時間は、心にもさまざまな変化を与えてくれます。

📌 期待できる効果

- ストレスの軽減

→ 水音や自然の音は副交感神経を刺激し、リラックス効果を高める。 - 時間感覚のリセット

→ 長い年月を経て湧き出す水を見ていると、日常の小さな焦りが和らぐ。 - 瞑想に近い集中感

→ スマホを置いて目の前の景色に没頭することで、頭の中がすっきりする。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・午前中に訪れて、透明な水をベストな光で楽しむ

・展望台と遊歩道を歩き、五感で自然を味わう

・湧水を使ったカフェで一息つき、体の内側からも水の恵みを感じる

注意点

・展望台は人が多くなるので、混雑を避けたいなら早めの時間帯が◎

・水辺は滑りやすい場所もあるので、歩きやすい靴を用意する

・湧水の持ち帰りはルールを守って。ボトルを持参する場合も地域の案内に従うこと

筆者の一言

柿田川湧水群は「時間を忘れる場所」でした。透明な水をただ眺めているだけで心が静まり、彼女の言葉に耳を傾けながら、自分自身もまた整っていくのを感じられたんです。

♨️ 修善寺温泉|“静けさ”に包まれる夜の湯宿

🏞 歴史と文豪たちに愛された温泉地

修善寺温泉は平安時代、弘法大師が独鈷杵で岩を打ち砕いて温泉を湧かせたという伝説から始まったとされます。以来、1200年以上にわたり人々を癒し続けてきた歴史ある温泉地です。

📌 修善寺温泉の歴史と文化的価値

| 項目 | 内容 | 補足解説 |

|---|---|---|

| 創始 | 弘法大師による開湯伝説 | 温泉文化の信仰的・霊的な始まりを象徴する |

| 文豪との関わり | 夏目漱石・与謝野晶子など | 文学作品や詩に数多く描かれ、“文化の香り”漂う温泉地として名高い |

| 歴史的役割 | 伊豆の政治・経済・文化の拠点 | 温泉街としてだけでなく、人の交流を育んだ土地 |

ここを歩くと「ただの観光地」ではなく、“歴史と文化が息づく温泉町”であることを実感できるんですよ。

🌿 竹林の小径で感じる静寂

修善寺温泉を象徴する風景のひとつが「竹林の小径」です。

- 竹林の音:風に揺れる竹の葉が奏でるサワサワという音は、心を落ち着かせる自然のBGM。

- 石畳の小径:足元に伝わる感触は、ゆっくりと歩くことで“時間の流れ”を取り戻させてくれる。

- 幻想的なライトアップ:夜になると竹林がライトアップされ、昼間とは異なる幻想的な姿を見せる。

👩 彼女は竹林を歩きながら「この静けさが、すごく贅沢に感じる」と目を細めていました。その横顔を見ながら、筆者も“静けさこそ最高の贅沢”だと改めて感じたのです。

🛏 湯宿での贅沢なひととき

旅の醍醐味は宿泊する温泉旅館での時間です。修善寺温泉の宿はそれぞれ個性がありますが、共通しているのは“静けさを大切にしている”こと。

📌 修善寺温泉の宿で味わえる体験

- 露天風呂付き客室:自然と一体化するような感覚で湯に浸かれる。夜空や山並みを眺めながらの入浴は非日常そのもの。

- 会席料理:伊豆の海鮮や山の幸を使った料理が並び、味覚だけでなく器や盛り付けの美しさでも楽しませてくれる。

- 部屋食の心遣い:静かにふたりの時間を過ごせるよう配慮され、料理が運ばれてくるたびに宿のもてなしを感じる。

- 布団に入る前の湯冷まし:温泉上がりに縁側や窓際で一息つく時間が、心身をリセットしてくれる瞬間になる。

👫 筆者と彼女も、露天風呂付きの客室で「忙しい毎日では得られない静寂だね」と語り合いながら湯に浸かりました。言葉が少なくても、湯気と静けさが心を繋いでくれる──そんな時間だったのです。

🍽 夕食と温泉街の散策

夜になると旅館の会席料理がふたりを待っています。

- 伊豆の海鮮:新鮮な刺身や焼き魚。口に入れると「素材そのものの味」を感じることができる。

- 山の幸:筍や山菜など、四季折々の食材が使われ、季節感を味わえる。

- 温泉街のそぞろ歩き:夕食後、修善寺の街を散策すると足湯や小さな橋が夜に映えて、昼間とは違う雰囲気を楽しめる。

👩 彼女は「ごちそうって、おいしいだけじゃなくて心がこもってるんだね」と微笑みました。その言葉に、食事の意味は栄養補給だけでなく“心を満たすもの”だと気づかされたのです。

🧘 修善寺温泉で得られる心理的効果

修善寺温泉で過ごす時間は、体だけでなく心も癒してくれます。

📌 心理的効果と理由

- 安心感の回復

→ 湯に浸かると副交感神経が優位になり、心の緊張がほぐれる。 - 時間感覚のリセット

→ 時計を気にせず湯に浸かることで「時間に縛られない感覚」が戻る。 - 心の静寂を得る

→ 竹林や温泉宿の環境が“静けさ”を与え、心のノイズを消してくれる。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・竹林の小径は昼と夜で表情が変わるので両方訪れる

・露天風呂付き客室を選び、非日常感を最大限に楽しむ

・夕食後の街歩きで、足湯や小橋を巡り“夜の修善寺”を体験する

注意点

・竹林の小径は夜間照明が落ち着いた雰囲気なので、足元に注意

・温泉宿の料理は量が多い場合があるので、無理せずゆっくり味わう

・人気の旅館は早めの予約が必須。直前だと希望の客室が取れないことも

筆者の一言

修善寺温泉は「静けさに浸ること」が最大の魅力でした。彼女と肩を並べて湯に浸かりながら、言葉以上の“心の会話”を交わしたように思います。

🛕 修禅寺と桂川沿いの町歩き|文学と歴史をたどる

📖 修禅寺の歴史と佇まい

修善寺温泉の中心にある「修禅寺」は、西暦807年に弘法大師・空海が創建したとされる由緒ある寺院です。伊豆の文化と歴史を語るうえで欠かせない存在であり、観光客にとっては「温泉街の象徴」でもあります。

📌 修禅寺の特徴

| 項目 | 内容 | 補足解説 |

|---|---|---|

| 創建 | 807年 弘法大師による開山 | 長い歴史の中で幾度も再建され、地域信仰の中心として残る |

| 建築 | 落ち着いた木造本堂 | 派手さはなく、静けさと素朴さが訪れる人を包み込む |

| 信仰 | 厄除け・家内安全 | 地元の人々が日常的に手を合わせる「生活に根ざした寺」 |

👩 彼女は本堂の前で「ここにいるだけで気持ちがすっとするね」と言い、しばらく目を閉じていました。その横で筆者も自然と深呼吸をして、心が整うのを感じたのです。

🌉 桂川沿いに広がる町歩き

修禅寺の周囲を流れる桂川は、町歩きを楽しむうえで欠かせない存在です。川沿いには赤い橋や文学碑が点在し、ゆったりと散策するだけで「物語の世界」に入り込んだような気分になります。

📌 桂川沿いで楽しめるスポット

- 赤い橋(渡月橋・虎渓橋など)

→ 川に架かる赤い橋は、温泉街を象徴する景観。写真映えするだけでなく、それぞれに縁起や意味が込められている。 - 文学碑

→ 夏目漱石や与謝野晶子など、この地を訪れた文豪の言葉が刻まれた碑が点在。歴史と文学の融合を感じられる。 - 足湯スポット

→ 川沿いに点在する無料の足湯は、歩き疲れた体を癒すと同時に“町全体が温泉に支えられている”ことを実感できる。

👫 川辺のベンチに座り、彼女は「川の音だけを聴いている時間が贅沢だね」と微笑みました。その一言に、筆者も「日常ではなかなか得られない時間だ」と深く頷いたのです。

⚔️ 指月殿と源頼家の悲話

修禅寺の裏手にある「指月殿」は、鎌倉幕府第2代将軍・源頼家が幽閉され、この地で非業の死を遂げたことを伝える史跡です。

- 指月殿の存在意義:頼家の菩提を弔うために建てられた塔であり、歴史の悲哀を感じる場所。

- 鎌倉幕府の権力闘争:頼朝亡き後の混乱、母・北条政子との確執など、歴史ドラマを思わせるエピソードが詰まっている。

- “物語に出会う町歩き”:華やかな観光ではなく、歴史の裏にある物語に触れることで「旅が心に残るもの」になる。

📌 修善寺エリアの魅力(整理)

| スポット | 魅力 | 心に響くポイント |

|---|---|---|

| 修禅寺 | 歴史と信仰 | 静けさの中で自分と向き合える |

| 桂川沿い | 赤い橋と文学碑 | 文化と自然を同時に体感できる |

| 指月殿 | 歴史の悲話 | 物語性が旅に深みを与える |

🧘 修禅寺と町歩きで得られる心理的効果

町歩きの中で、観光だけでは得られない「心の変化」が訪れます。

- 静けさの中でのリフレッシュ

→ 寺や川のせせらぎが、心のざわめきをリセットする。 - 歴史に触れることでの自己投影

→ 頼朝や頼家の物語を重ね、自分の人生を見つめ直すきっかけになる。 - 文学との出会い

→ 文豪たちの言葉が「旅の余韻」を何倍にも豊かにしてくれる。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・修禅寺を朝に訪れて、静かな空気の中で参拝する

・桂川沿いの赤い橋や文学碑をひとつひとつ歩いて巡る

・足湯で一息つきながら、川音を聞き心を落ち着ける

・指月殿を訪れて歴史に思いを馳せる

注意点

・足湯はタオルを持参すると快適

・橋の上や川辺は滑りやすいので、歩きやすい靴を選ぶ

・文学碑は説明文が難しい場合もあるので、事前に少し調べていくと理解が深まる

・歴史的な史跡では大声を出さず、静かに見学することがマナー

筆者の一言

修禅寺と桂川沿いの町歩きは「静けさと物語に出会う時間」でした。観光地らしい華やかさは控えめですが、彼女と一緒に川の音を聴きながら過ごしたひとときは、旅の中で最も記憶に残るもののひとつになりました。

🍴 修善寺グルメ|地元の恵みを五感で味わう

🌿 “素材を生かす”食文化

修善寺のグルメを語るうえで欠かせないのは「素材を最大限に引き立てる料理」。伊豆半島の豊かな自然が育んだ食材を、シンプルながら丁寧に調理することによって、食べる人の五感を満たしてくれるんです。

👩 彼女は「派手さはないけど、ひと口ごとに心が満たされるね」と言い、ひとつひとつを味わうように食べていました。

🥢 修善寺ならではの代表的なグルメ

修善寺の温泉街を歩くと、ふわっと香る湯気とともに漂うのが“地元ならではの味”です。

📌 修善寺の人気グルメと魅力

- わさび丼

静岡産の本わさびを自分ですりおろし、炊きたてご飯の上に乗せるだけのシンプルな料理。

→ 新鮮なわさびは「ツン」と来るだけでなく甘みや香りが広がり、素材の奥深さを実感できる。 - 湯葉丼

修善寺の老舗料理店で提供される名物。ふわっとした湯葉と上品な出汁が合わさり、体にやさしい味わい。

→ 修行僧が好んで食べた歴史もあり、“心と体を整える食事”として今も受け継がれている。 - 温泉まんじゅう

温泉街を歩きながら食べられる手軽なおやつ。ふっくらした生地と控えめな甘さが特徴。

→ 出来たてを頬張ると、湯気と一緒に“温泉街らしい幸福感”が広がる。 - 地酒&地ビール

伊豆の水と気候で作られたお酒は、まろやかで飲みやすいと評判。

→ 地元の蔵元やクラフトビール工房を巡るのも、旅の楽しみ方のひとつ。

📊 グルメ早見表(比較)

| グルメ | 特徴 | おすすめシーン |

|---|---|---|

| わさび丼 | ツンと甘みが広がる本わさび | ランチや軽食にぴったり |

| 湯葉丼 | 出汁が染みるやさしい味 | 体を休めたい時に最適 |

| 温泉まんじゅう | ふっくら×控えめな甘さ | 食べ歩き・お土産に人気 |

| 地酒・地ビール | すっきりとした飲み口 | 夕食や宿での一杯に◎ |

👩❤️👨 筆者と彼女の体験

筆者と彼女が最も印象に残ったのは「わさび丼」。

店主が目の前で丁寧にすりおろしてくれる本わさびは、想像以上にまろやかでした。

👩 彼女は「鼻にツンと来ると思ったけど、香りの奥に甘さがあるね」と驚いた様子。筆者も「こんなに奥深い味わいだとは」と感動しました。

ただ“辛い”だけではなく、“爽やかで甘い”という二面性を持つ本わさびの魅力を改めて知ることができたのです。

🍶 グルメをさらに楽しむコツ

修善寺グルメは、ただ食べるだけでなく「食べ方の工夫」で体験が深まります。

📌 楽しみ方のヒント

- 地元のお店で食べる

→ 旅館や観光客向けの店よりも、地元の小さな食堂にこそ本物の味がある。 - 旬の食材を選ぶ

→ 春の山菜、夏の鮎、秋のきのこ、冬の鍋料理など、季節ごとに表情が変わる。 - 食材の背景を知る

→ 料理人や店主に「この食材はどこから?」と聞くだけで、味の深みが増す。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・修善寺グルメを散策しながら楽しむ

・わさび丼や湯葉丼など“静岡ならでは”の料理を注文する

・地酒や地ビールを夕食で味わい、旅の余韻を楽しむ

・温泉まんじゅうを買って、帰り道にお土産にする

注意点

・わさびはすりたてでないと風味が落ちるため、現地で食べるのがおすすめ

・人気店は混雑するため、早めの時間帯に行くとスムーズ

・アルコールは温泉との相性に注意。飲みすぎは体に負担をかける

・甘いお土産は保存方法を確認し、帰宅後は早めに食べること

筆者の一言

修善寺グルメは「派手さはないけれど、じんわりと心に残る味」でした。彼女と一緒に食べたわさび丼の爽やかさは、旅の中で最も印象深い思い出のひとつになりました。

🌉 日枝神社と恋の橋めぐり|“願い”をそっと託す場所

🏯 日枝神社の静けさと温もり

修善寺温泉の街を歩いていると、ふと現れるのが「日枝神社」。大きな神社というよりは、地域に寄り添うように佇む、素朴で温かい雰囲気の神社なんです。

観光客でにぎやかな通りから少し外れるだけで、空気がふっと変わるのを感じられると思いますよ。

👩 彼女も「ここに入ると心が落ち着くね」と言っていて、その言葉に筆者も思わず頷きました。旅の途中にこういう“静けさのポケット”があるのは、なんだか安心感をくれるんですよね。

🌉 恋の橋めぐりの楽しみ方

日枝神社の周辺には「恋の橋めぐり」と呼ばれる5つの赤い橋があります。それぞれの橋には“出会い”や“結ばれる”といった意味が込められていて、散策しながら一つずつ渡るのが定番の楽しみ方なんですよ。

📌 恋の橋の特徴と意味

| 橋の名前 | 意味 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 渡月橋 | 出会い | 桂川にかかる代表的な橋。月夜に映える姿も美しい |

| 虎渓橋 | 良縁 | 文学碑も近く、文化と縁結びを感じられる |

| 滝下橋 | 恋愛成就 | 水音が心を澄ませてくれるロケーション |

| 竹林橋 | 家族円満 | 竹林の小径に隣接。自然と調和した雰囲気 |

| 桂橋 | 長寿・健康 | 落ち着いた佇まいで、旅の締めくくりにぴったり |

👫 橋を渡るとき、彼女が「願いを込めて歩かないとね」と笑顔で言ったんです。手をつないで橋を一緒に渡ると、それだけで“旅の思い出が特別になる”ように感じました。

💡 柔らかい過ごし方のヒント

恋の橋めぐりは「一つずつ意味を意識しながら歩く」とより楽しめます。

- ゆっくり渡る:ただ歩くのではなく、ひとつひとつ「こうなりますように」と思いながら渡るのがポイントなんですよ。

- 会話を添える:「次はどんな願いかな?」と会話しながら歩くと、思い出が自然と心に残ります。

- 写真を撮る:赤い橋は緑や川とのコントラストが映えるので、ふたりの記念撮影にもぴったりです。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・5つの橋を順番に巡って、それぞれの意味を楽しみながら歩く

・日枝神社で参拝して、旅の安全やふたりの時間に感謝する

・夕方の柔らかい光の中で橋を渡ると、写真も雰囲気も素敵になる

注意点

・橋は雨上がりなどで滑りやすいので注意してくださいね

・恋の橋めぐりは1時間程度かかるので、時間配分に余裕を持って散策すると安心です

・神社や橋の周囲は静かな雰囲気なので、大声を出さずに落ち着いて楽しむのがマナーです

筆者の一言

日枝神社と恋の橋めぐりは「願いを込める」こと以上に、“今を大切にする時間”だったように思います。特別な祈りをしなくても、ただ彼女と手をつないで歩くだけで「今が幸せなんだ」と自然に思えたんですよね。

🗺 モデルコース|静岡・癒しの2泊3日再起動プラン

🚉 1日目|三嶋大社で整え、柿田川湧水群で心を澄ます

午前:三島駅到着 → 三嶋大社へ参拝

東京から新幹線でわずか1時間ちょっと。降り立った瞬間に「空気が軽い」と感じる人も多いのではないでしょうか。駅から徒歩10分ほど歩くと、街のざわめきが少しずつ遠ざかり、朱色の楼門が見えてきます。

三嶋大社は「お願いする場所」というより「心を整える場所」。本殿に立ち、深呼吸をすると自然に肩の力が抜けていきます。彼女が「ここに来たら“ありがとう”って気持ちが出てくるね」とつぶやいたのが印象的でした。

昼食:三島うなぎ or 地元そば

参拝後は名物の「三島うなぎ」。地下水で泥抜きをしたうなぎは、驚くほどふっくらしていて香ばしいんです。

そば派なら、古民家風のそば店もおすすめ。石臼で挽いた香り高いそばをすすれば、旅のはじまりにぴったりの一膳になります。

午後:柿田川湧水群で癒し散策

車で15分ほど移動すれば、目の前に広がるのは「透明すぎて存在が見えない」ほどの湧水。第一展望台から見える水の青さは言葉を失う美しさです。

「この水、何十年もかけてここまで来たんだよね…」と彼女がつぶやいた瞬間、私も時間の重みを実感しました。

遊歩道を歩けば、水音だけが聞こえる世界。スマホをポケットにしまい、ただ川のせせらぎを聴く時間は、まるで瞑想のよう。心のざわめきがすっと消えていくのを感じます。

夜:三島市内に宿泊

この日は無理をせず、三島市内のホテルや旅館で一泊。

「まだ1日目なのに、なんだか気持ちが軽くなったね」と彼女が笑ったのが、心に残る夜でした。

静岡の豊かな自然や温泉に癒される旅は本当に魅力的ですが、「海の景色に包まれながら整いたい」と思うなら茨城もおすすめです。特に大洗を中心としたエリアは、美しい海岸線と自然のエネルギーを存分に感じられる場所なんですよ。心地よい潮風に吹かれながら過ごす時間は、静岡とはまた違う開放感を与えてくれます。

➡ 自然と海に癒される「茨城・大洗のリフレッシュ旅」モデルプランはこちら

👉 茨城の自然と大洗をめぐる旅|海と癒しの2泊3日プラン

🪵 2日目|修善寺で“静けさ”と向き合う

朝:修善寺温泉へドライブ

朝食を終えたら、車で40分ほどかけて伊豆半島の山あいへ。道中は緑が濃く、窓を開ければ風の匂いまで旅情を運んできます。

午前:竹林の小径&修禅寺

到着後、まずは修善寺の象徴「竹林の小径」へ。竹が揺れる音に包まれながら歩くと、心の中のざわめきがすっと静まっていくんですよね。

そのまま修禅寺へ。弘法大師が開いたと言われる由緒ある寺院で、木造の本堂に一歩入ると、外の時間の流れが止まったように感じられます。

昼:湯葉丼やわさび丼を堪能

お昼は修善寺名物の湯葉丼やわさび丼。特にわさび丼は、すりたての本わさびを炊き立てご飯にのせて食べる贅沢。彼女が「辛いんだけど、甘さもある!」と目を輝かせていたのが忘れられません。

午後:日枝神社&恋の橋めぐり → 足湯体験

午後は日枝神社と恋の橋めぐりへ。5つの橋を順番に渡りながら、それぞれに願いを込めるひととき。

その後は川沿いの足湯で、旅の疲れを癒しましょう。湯気に包まれながら川の音を聴いていると「こういう時間こそ、旅のご褒美だよね」と自然に思えてきます。

夜:温泉宿で過ごす“静けさ”の贅沢

夕方には温泉宿にチェックイン。露天風呂に入り、湯船から山の稜線を眺めると、体だけでなく心まで緩んでいきます。

夕食は会席料理。地元の魚や山菜を使った料理が並び、「ごちそうって味だけじゃなくて心も温めるんだね」と彼女が言った言葉が胸に残りました。

🌅 3日目|朝の温泉街と余韻を楽しむ

朝:温泉街を散歩 → お土産探し

朝の修善寺温泉は、人影が少なく静けさに包まれています。川沿いを歩き、湯気の立つ街並みを眺めながら「また戻ってきたいね」と自然に口にしていました。

お土産には温泉まんじゅうや地元の地酒を購入。帰宅後も旅の余韻を味わえます。

昼:伊豆長岡や韮山に寄り道

時間があれば伊豆長岡の温泉や韮山反射炉などに立ち寄るのもおすすめ。歴史と自然が融合するエリアで、旅の最後にもうひとつ物語を重ねられるんです。

午後:三島へ戻り帰路へ

三島へ戻り、新幹線で東京へ。わずか1時間少しで帰れるのに「すごく遠くに来た気分になったね」と彼女と笑い合いました。

3日間の旅を振り返ると、観光以上に「心の再起動」ができたことが一番の収穫でした。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・1日目は“整える”、2日目は“深く癒す”、3日目は“余韻を味わう”流れで楽しむ

・観光地を詰め込みすぎず「静けさを感じる時間」を意識的に確保する

・昼と夜で同じ場所を訪れると、まったく違う表情を楽しめる

注意点

・柿田川湧水群は午前中の光が最も美しいので時間調整を意識

・修善寺温泉の宿は人気なので早めの予約が必要

・足湯や温泉はタオル必須。忘れると不便ですよ

・移動は車が便利だが、休日は渋滞することもあるので余裕を持ったスケジュールを

筆者の一言

このモデルコースは「ただ観光地を巡るプラン」ではなく、“心を癒して再起動する物語”でした。観光以上に、静岡の自然や歴史が自分たちの心を整えてくれる──そんな体験を、ぜひ味わってほしいと思います。

🎒 持ち物アドバイス|癒し旅を快適にするために

🌿 旅の質は“持ち物”で変わるんですよ

静岡の旅は、観光スポットをたくさん歩き、川辺や竹林の小径を散策し、温泉で体を休める──そんな流れが中心になりますよね。だからこそ「何を持っていくか」で旅の快適さが大きく変わってくるんです。

持ち物というのは単なる道具ではなく、“心地よさを支えてくれる相棒”のようなもの。忘れ物をして不便を感じるよりも、ほんの少しの工夫で「旅ってこんなに楽なんだ」と思える体験に変わるんですね。

👟 歩きやすい靴は必須アイテム

三嶋大社の境内や修善寺温泉街は、石畳や坂道が多いんです。ヒールや革靴だと途中で足が痛くなってしまうかもしれません。スニーカーやクッション性のあるウォーキングシューズを選ぶだけで、安心感がぜんぜん違いますよ。

例えば、竹林の小径を散策するとき。柔らかな道でも意外と歩きますし、石橋も滑りやすいことがあるんですよね。そんなときに「この靴でよかった」と思えるかどうかで、1日の疲れ具合も変わってきます。

🧥 羽織れるアウターで温泉街を心地よく

修善寺温泉は昼間はぽかぽかでも、朝晩はひんやりします。温泉に入った後の体は特に冷えやすいんですよね。そこで軽いカーディガンや薄手のジャケットが1枚あると、本当に安心です。

湯上がりに彼女が「ちょっと涼しいね」と肩をすくめたとき、さっと羽織を渡すと“旅ならではのやさしいシーン”にもなるんですよ。小さなアウターが心も温めてくれる、そんな瞬間です。

🧻 タオルは万能な旅の味方

足湯や散策の途中での汗対策にもタオルは必須。特に速乾性のある薄手のタオルだと、使った後にバッグに入れてもすぐ乾くので便利なんです。

「え、こんなところに足湯が?」という小さな発見も多い修善寺温泉。思わず立ち寄りたくなったときにタオルがあると安心ですし、「ちょっと試してみようか」と気軽に楽しめますね。

🔋 モバイルバッテリーで思い出を逃さない

柿田川湧水群や竹林の小径は、写真を撮りたくなるスポットがとても多いんですよ。けれども気づいたらスマホの充電が残りわずか…なんてことも。

モバイルバッテリーがあると「ここで撮れないなんて残念!」という後悔がなくなります。写真だけでなく、地図アプリや宿の連絡でもスマホは必須ですから、バッテリーはまさに“旅を支える縁の下の力持ち”なんですよね。

🎒 小さなバッグやサコッシュの便利さ

温泉街や川沿いを歩くとき、大きな荷物はかえって邪魔になることもあります。スマホ・財布・飲み物が入るくらいの小さなバッグがあると、とても身軽に楽しめますよ。

「ちょっとあの橋まで歩こうか」「足湯に寄ってみようか」と思い立ったときに、大きなバッグを置いて身軽に動けるのは大きな安心。旅先では“小回りの効くバッグ”が快適さを左右するんですね。

💧 湧水ボトルで特別な思い出を

柿田川湧水群では、場所によっては湧水を採水できるんですよ。そこで空のボトルを持っていくと、自分だけの「旅のお土産水」が作れるんです。

「この水、家に帰ってから飲んだらまた旅を思い出せそうだね」と彼女が言ったとき、筆者も「たしかにそうだな」と思いました。旅先の水を自宅で味わうことで、時間を超えて余韻を楽しめるんですよ。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・石畳や竹林を歩くので、履き慣れたスニーカーを準備する

・夜の散策や湯上がりに備えて、軽めの羽織を1枚持つ

・足湯を楽しむために速乾タオルを携帯する

・モバイルバッテリーと小さなサコッシュで身軽に観光する

・柿田川湧水群には空のボトルを持って行って“思い出の水”を持ち帰る

注意点

・歩きやすさ重視の靴でも、汚れてもいいタイプを選ぶと安心

・タオルは人数分より少し多めにあると便利

・モバイルバッテリーは容量チェックを忘れずに

・湧水採水はマナーを守り、指定された場所だけで行うこと

筆者の一言

「癒し旅」とは、目的地そのものだけでなく、“どう快適に過ごすか”で完成度が決まるんですよね。小さな工夫が旅の自由度を広げ、思い出を何倍にも深めてくれるんだと実感しました。

今回ご紹介した静岡の旅は「心を整える再起動の時間」でしたが、同じように歴史や文化に触れながら“心と体を癒す旅”はほかの地域にもあります。その中でも、関東からアクセスしやすく、温泉文化が深く息づく場所といえば群馬県です。古くから文人や旅人に愛されてきた温泉地で、歴史を辿りながら湯に浸かる時間は、また違った癒しと気づきを与えてくれるんですよ。

➡ 心を解きほぐす「群馬の温泉と歴史の旅」モデルプランはこちら

👉 群馬温泉と歴史をめぐる旅|癒しと学びの2泊3日プラン

📖 まとめ|静岡で心を再起動できたこと

✨ 三日間で得た「心のギフト」

この2泊3日の静岡旅を思い返すと、単なる観光以上の“心の贈り物”をいくつももらえたように思うんですよね。

- 三嶋大社:お願いをする場所ではなく、自然と「ありがとう」と感謝が湧いてきた

- 柿田川湧水群:透き通った水を眺めるうちに、自分の心まで澄んでいくように感じた

- 修善寺温泉:静寂と湯の温もりに包まれて、言葉よりも沈黙の心地よさを知った

これらの体験は、どれも「非日常の派手さ」ではなく、「心を落ち着ける日常の贅沢」だったのだと思います。

🌿 “再起動”の本当の意味

彼女がふと口にした「こういう時間って、贅沢だね」という一言。その言葉で気づいたんです。

再起動とは大きな決断をしたり、新しい挑戦をすることだけじゃなくて──

立ち止まって深呼吸すること

今ここにある時間を大切に味わうこと

それこそが、本当の“再起動”ではないでしょうか。

📌 旅で得た気づきリスト

| 気づき | 体験シーン | 心の変化 |

|---|---|---|

| 感謝の心 | 三嶋大社での参拝 | 「お願い」より「ありがとう」が自然に出てきた |

| 時間の流れ | 柿田川の湧水 | 数十年をかけて届いた水に、自分の人生を重ねた |

| 静寂の価値 | 修善寺温泉の露天風呂 | 言葉がいらない時間が、いちばん贅沢だと実感 |

| 小さな幸せ | わさび丼や温泉まんじゅう | 一口で「また来たい」と思わせる旅の記憶 |

| “今”を大切に | 恋の橋めぐり | 願いを託すよりも、手をつないで歩く時間が宝物 |

こうして並べると、旅そのものが「人生を整えるレッスン」のようにも感じられますね。

💡 日常で生かせるヒント

旅で得た癒しや気づきは、そのまま終わらせるのはもったいないんです。

- 三嶋大社での「ありがとう」の感覚 → 普段の生活でも1日1回口にしてみる

- 柿田川のせせらぎの音 → スマホに録音して、疲れた時に聴き返す

- 修善寺での湯上がり深呼吸 → 自宅の入浴後にも取り入れてみる

そうやって日常に“旅のかけら”を持ち帰ると、旅の効果がずっと続くんですよ。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・三嶋大社で感じた「ありがとう」の気持ちを日常生活に取り入れる

・柿田川湧水群の写真や音を保存し、心が疲れたときに見返す

・修善寺で体験した“静けさを味わう”を意識して、自宅のお風呂でも再現してみる

注意点

・旅先での感覚は時間が経つと忘れやすいので、帰宅後すぐに簡単なメモを残す

・写真や動画は「自分の心が動いた瞬間」を意識して撮ると、後から見返したときの力が違う

・無理に“再起動しよう”と思わなくても大丈夫。自然と整う瞬間を待つのも旅の醍醐味です

筆者の一言

静岡で過ごした3日間は、観光よりも「心を整えること」に意味がありました。

再起動とは、“非日常の派手さ”ではなく、“日常に戻るための静けさ”をくれるもの。だからこそ、この旅は私にとって忘れられない時間になったんです。

🪞 しめくくり|『整える旅』は、すぐ近くにある

🌸 大きな非日常よりも“小さな深呼吸”を

旅と聞くと「遠くまで行かなきゃ」「豪華な宿に泊まらなきゃ」と思ってしまいがちですよね。でも静岡の旅を終えて感じたのは──再起動に必要なのは“特別な非日常”ではなく、“小さな深呼吸”なんだということでした。

日常の延長にある土地でも、心を整える力は十分にあるんです。三嶋大社での凛とした空気、柿田川の透明な流れ、修善寺の静寂。どれも「近くにあるのに、遠い世界のように心を癒してくれる」存在でした。

🌿 「また来たい」と思える旅は、支えになる

静岡での体験は、帰ってからもじわじわと効いてくるんですよ。

「あの竹林の音が心地よかったな」「あのわさび丼、また食べたいね」──そんな思い出が、ふとした瞬間に心を支えてくれる。

旅とは“未来への支えになる記憶”を持ち帰ることなんですね。無理に「頑張ろう」と自分を追い立てなくても、「またここに戻りたい」という気持ちがあるだけで、自然と前に進めるのではないでしょうか。

📌 静岡が教えてくれたことリスト

| 学び | エピソード | 今にどう活きる? |

|---|---|---|

| 感謝の心 | 三嶋大社で「ありがとう」と手を合わせた | 日常で小さなことにも感謝を口にするようになる |

| 自然の時間軸 | 柿田川の湧水が数十年かけて流れつく | 焦らず、ゆっくり進むことの大切さを思い出せる |

| 静けさの価値 | 修善寺で言葉のいらない時間を味わった | 家でも“静かな時間”を意識的につくる習慣になる |

| 共に歩む幸福 | 恋の橋めぐりで手をつないで歩いた | 「今一緒にいる幸せ」を大切にできる |

こうして整理してみると、静岡での旅はただの観光ではなく「心を生きやすくするレッスン」だったように思うんです。

💡 読者への問いかけ

もし今、少しだけ心が疲れているなと感じているなら──

遠くへ行かなくてもいいんです。数時間の移動でたどり着ける静岡のように、“あなたの近くにもきっと整える旅先がある”はずです。

「どこへ行けばいいんだろう?」と考えるよりも、「どんな時間を過ごしたいか」で選んでみてくださいね。癒しは場所よりも、そこでどう過ごすかで決まるのだと思います。

行動例 → 注意点 → 筆者の一言

行動例

・次の週末に“深呼吸できそうな旅先”を候補にしてみる

・遠出が難しいなら、近場で自然や温泉に触れる小旅行を計画する

・旅の予定を立てるときは「何を見るか」より「どう過ごしたいか」で考える

注意点

・癒し旅は“詰め込みすぎない”のが鉄則。余白があるからこそ心が整うんです

・移動時間も“旅の一部”として楽しむ意識を持つとストレスが減ります

・一緒に行く人と“どんな気持ちで過ごしたいか”を事前に話し合うと、より良い旅になりますよ

筆者の一言

静岡の再起動旅は、私にとって“心のリズムを取り戻すスイッチ”でした。大きな冒険でなくても、近くで感じられる静けさが、人生をもう一度整えてくれる。だからこそ、この旅は「また必ず戻ってきたい」と思える宝物になったんです。

🌸関連記事もぜひチェック!